| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

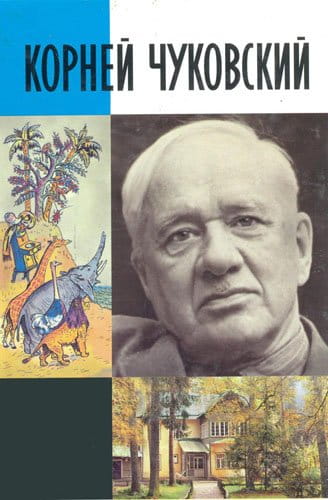

Лукьянова И. В. Корней Чуковский: Футуроедство. 2006

Публикуется по: Лукьянова И.В. Корней Чуковский. Из серии ЖЗЛ. М., Молодая гвардия, 2006 «Все ликовало, все пенилось, все чванилось, все грешило и обжиралось в этом 1913 году, — писал художник Владимир Милашевский. — И все распевали „Пупсика“: Когда я был ребенок, Я был ужасный плут, Меня еще с пеленок Все Пупсиком зовут: Пупсик, мой милый Пупсик…» Год этот, который во всех советских учебниках истории оказался уровнем отсчета, последний благополучный год перед бедствиями, войной, революцией, террором, голодом — был бешеным, пьяным, разгульным и веселым. Это время осталось жить во множестве мемуаров и в ахматовской «Поэме без героя». Невский, завешанный яркими вывесками, Пассаж с дорогими кокотками, накрашенные юноши в белых кашне у решетки набережной. Семга, балык, осетрина. Офицерские, чиновничьи, студенческие мундиры. Яростные споры об искусстве. Танго. Оправдание Бейлиса. Разоблачение Розанова, печатавшегося под разными псевдонимами в черносотенной и либеральной прессе. Костюмированный русский бал в Зимнем. 300-летие дома Романовых. Сплетни о Распутине и фантастические слухи о всемогущем докторе Бадмаеве. «Вена» и «Квисисана». Чествования, собрания, литературные салоны, «Бродячая собака». Если и присутствует Чуковский в мемуаристике о последнем предвоенном годе Петербурга — то лишь вскользь: он не вел светской жизни, не был «тусовщиком» (слово появилось сравнительно недавно, но род занятий известен человечеству довольно давно). Он ненавидел юбилеи, банкеты, именины и прочие празднества, терпеть не мог пышных речей, тосковал от необходимости быть с чужими людьми и не иметь возможности поговорить о важном. Поэтому в мемуарах он редко сидит среди чьих-нибудь гостей (а если и сидит — то непременно убежав от всех в тихий уголок, читать книгу или беседовать с интересным человеком). Обычное место Чуковского в мемуарах о Серебряном веке — в перечислении докладчиков на вечерах, в кружках и обществах: читали такой-то, такой-то и Чуковский… Он продолжал кропотливо заниматься своим делом: писал о Некрасове, следил за развитием литературного процесса, оценивал новинки. Он несколько лет уже смутно пророчил, что в литературе должно появиться нечто новое и небывалое, полагая, что русская словесность настоятельно требует героя, подобного Уитмену с его демократизмом, всемирностью, выражением чаяний миллионных городских масс. Он называл Уитмена «первым футуристом» и предвидел, что поэзия будущего окажется на него чем-то похожей. И новые герои в русской литературе появились, влетев в нее с уханьем и свистом, бульканьем, щебетом и звоном, с размалеванными лицами, ряженые, никем поначалу не воспринятые всерьез. Но Чуковский давно ждал нового героя — и поэтому в камлании этой пестрой, почти цирковой труппы, казавшейся обывателю сборищем площадных шарлатанов, расслышал то, чего так давно ждал, — принципиальную новизну мысли и поэтического языка. Летом 1913 года (как раз в это время критик писал о футуризме Уитмена) он познакомился в Куоккале с Алексеем Крученых и оставил об этом знакомстве короткую заметку в дневнике: «Был у меня Крученых. Впервые. Сам отрекомендовался. В учительской казенной новенькой фуражке. Глаза бегающие. Тощий. Живет теперь в Лигове с Василиском Гнедовым: – Целый день в карты дуем, до чертей. Теперь пишу пьесу. И в тот день, когда пишу стихи, напр. «Бур шур Беляматокией», — не могу писать прозы. Нет настроения. Пришел Репин. Я стал демонстрировать творения Крученых. И. Е. сказал ему: – У вас такое симпатичное лицо. Хочу надеяться, что вы скоро сами плюнете на этот идиотизм. – Значит, теперь я идиот. – Конечно, если вы верите в этот вздор». «Отношение мое к футуристам было в ту пору сложное, — писал Корней Иванович в воспоминаниях о Маяковском, — я ненавидел их проповедь, но любил их самих, их таланты. В моих глазах они были носителями ненавистных мне нигилистических тенденций в поэзии, направленных к полному уничтожению той проникновенной, гениально утонченной лирики, которой русская литература вправе гордиться перед всеми литературами мира. В то же время многие отдельные вещи Елены Гуро, Василия Каменского, Хлебникова, Давида Бурлюка и других были в моих глазах зачастую подлинными произведениями искусства, и я не мог чувствовать себя солидарным с беспардонными газетными критиками, предававшими анафеме не только „будетлянство“, но и самих „будетлян“». Осенью 1913 года кубофутуристы под предводительством Бурлюков взялись эпатировать Москву чтением стихов, заумью, докладами и нарядами. В Петербурге эгофутуристы, короновавшие Северянина, давали поэзоконцерты. Будетляне предоставляли прессе множество новостных поводов, и газеты, захлебываясь слюной, восторженно измывались над их кофтами и «сухими черными кошками», над туалетной бумагой афиш, над парфюмерией Северянина и навозом Крученых… Бенедикт Лившиц замечал: «Мы стали хлебом насущным для окололитературного сброда, паразитировавшего на нашем движении, промышлявшего ходким товаром наших имен». Как только лицо русского футуризма определилось, Чуковский стал писать о нем обзоры и читать лекции. «Октябрь и ноябрь тринадцатого года отмечены в будетлянском календаре целой серией выступлений, среди которых не последнее место занимали лекции Корнея Чуковского о футуризме, прочитанные им в Петербурге и в Москве. Это была вода на нашу мельницу. Приличия ради мы валили Чуковского в общую кучу бесновавшихся вокруг нас Измайловых, Львовых-Рогачевских, Неведомских, Осоргиных, Накатовых, Адамовых, Философовых, Берендеевых и пр., пригвождали к позорному столбу, обзывали и паяцем, и копрофагом, и еще Бог весть как, но все это было не очень серьезно, не более серьезно, чем его собственное отношение к футуризму», — констатировал Лившиц. Впрочем, Вадим Шершеневич, один из самых одиозных и бездарных представителей направления, вовсе не «приличия ради», а с нескрываемым раздражением (и совершенно в духе обыкновеннейшей бессильно-язвительной петербургской критики) обличал Корнея Ивановича: «Ах, как все пышно у Чуковского! Ах, как все убийственно-остроумно! Не критик, а какой-то беспроигрышный пулемет! („Беспроигрышный пулемет“ — это сильно сказано; поразительная лексическая неопрятность. — И. Л.) Кто появится в литературе — бац камнем и наповал. Это все равно, что прежде попал в Вербицкую, а потом с той же грацией швыряет в футуристов! Ему самое важное разбить скрижаль. Если кто-нибудь спросил Чуковского: – Как вы проводите день? Он ответил: Завтракаю, обедаю, а от трех до пяти разбиваю скрижали». Шершеневич предъявляет Чуковскому уже набившие оскомину обвинения: ничего не понимает, а хочет только ниспровергать авторитеты, завоевывая дешевую славу и зарабатывая на этом деньги. Обвинения в «футуроедстве» — критиков вообще и Чуковского в частности — стали общим местом публичных дискуссий о футуризме и печатных выступлений будетлян. Критики не оставались в долгу, отвечая футуристам, что делают им рекламу. Впрочем, самые даровитые и проницательные из этих возмутителей спокойствия относились к Чуковскому все-таки не так однозначно. Об этом свидетельствует и его недолгая дружба с Маяковским, и теплые воспоминания о Василии Каменском, и цитированный уже «Полутораглазый стрелец» Лившица, который, впрочем, можно процитировать и еще: «Чуковский разбирался в футуризме лишь немного лучше других наших критиков, подходил даже к тому, что в его глазах имело цену, довольно поверхностно и легкомысленно, но все же он был и добросовестней, и несравненно талантливей своих товарищей по профессии, а главное — по-своему как-то любил и Маяковского, и Хлебникова, и Северянина. Любовь — первая ступень к пониманию, и за эту любовь мы прощали Чуковскому все его промахи. В наших нескончаемых перебранках было больше веселья, чем злобы. Однажды сцепившись с ним, мы, казалось, уже не могли расцепиться и собачьей свадьбой носились с эстрады на эстраду, из одной аудитории в другую, из Тенишевки в Соляной Городок, из Соляного Городка в Психоневрологический институт, из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург и даже наезжали доругиваться в Куоккалу, где он жил отшельником круглый год». О том же говорил и Чуковский: «Хотя футуристы официально враждовали со мной на эстрадах и в своих выступлениях, хотя во многих своих манифестах они едко ругали меня, валя меня в общую кучу своих оголтелых противников, но в жизни, в быту, так сказать, за кулисами, у нас были отношения добрые; „будетляне“ охотно навещали меня в моем уединении в Куоккале, читали мне свои опусы в рукописях, публично выступали со мной в разных аудиториях». Чуковскому футуристы были чрезвычайно дороги и своим отказом от торных путей, войной против пошлости, мальчишеством — он ценил веселое артистическое хулиганство и был готов ему всячески способствовать. Выступления футуристов собирали массу публики, не обходилось без полиции, приставов, скандалов, а иногда и рукоприкладства. Вот Корней Иванович вспоминает о лекции в Политехническом: «Помню, Маяковский как раз в ту минуту, когда я бранил футуризм, появился в желтой кофте и прервал мое чтение, выкрикивая по моему адресу злые слова. В зале начался гам и свист. Эту желтую кофту я пронес в Политехнический музей контрабандой. Полиция запретила Маяковскому появляться в желтой кофте перед публикой. У входа стоял пристав и впускал Маяковского только тогда, когда убеждался, что на нем был пиджак. А кофта, завернутая в газету, была у меня под мышкой. На лестнице я отдал ее Владимиру Владимировичу, он тайком облачился в нее и, эффектно появившись среди публики, высыпал на меня свои громы». Виктор Шкловский, примыкавший тогда к футуристам, относил Чуковского к «футуропитающимся», как и Шершеневич. В книге «О Маяковском» он с плохо скрываемой неприязнью рассказывал, как Чуковский последовательно принижал великие таланты Хлебникова и Маяковского, не понимал их, выставлял дураками на потеху публике: «К Маяковскому Чуковский снисходителен». «Но это только начало. Критик ведет снижение дальше». «Хлебников в то время, когда писал Чуковский, уже обнародовал свои поэмы, уже давно был известен „Зверинец“, но так смешнее, так удобнее для читателя, чтобы все были маленькие». «Мы поехали в Бестужевский институт. Доклад читал Корней Иванович. Он закончил возгласом о науке и демократии: – Ничего не выйдет у футуристов! Хоть бы голову они себе откусили, — выпевал он… Аудитория решила нас бить. Маяковский прошел сквозь толпу, как раскаленный утюг сквозь снег. Крученых шел, взвизгивая и отбиваясь галошами. Наука и демократия его щипала. Я шел, упираясь прямо в головы руками налево и направо, был сильным — прошел. А Корней Иванович повез свой доклад дальше». Здесь все замечательно — и Чуковский в роли злонамеренного провокатора, и это трогательное «мы», и образ сильного автора (почти такого же сильного, как Маяковский), проходящего сквозь драчливую толпу. А замечательнее всего время, когда Шкловский опубликовал свое произведение — 1938 год. Понимал ли Чуковский футуристов? Он сам признавался позже, что недооценивал Хлебникова. Называл его «кабинетным экспериментатором в области создания новых слов на основе старинных суффиксов». С Маяковским обходился и впрямь непочтительно: «Когда привыкнешь к его надсадному крику, почувствуешь здесь подлинное». «Хорош урбанист, певец города, — если город для него застенок, палачество!» «Хочется взять его за руку и увести из этого кирпичного плена…» — в прижизненном издании собрания сочинений Чуковского этой фразы, язвительно приводимой Шкловским, уже не осталось, стоит нейтральное: «уйти бы ему отсюда — на поляны, в леса!». Но и в самом деле: если Хлебников уже успел опубликовать значительные произведения, Северянин вполне проявил себя и никогда уже не сделал ничего большего, а Елена Гуро сказала почти все, что могла, и была занята сосредоточенным тихим — вскоре свершившимся — умиранием, если в эпигонстве Шершеневича и малозначимости Гнедова Чуковский не сомневался и история только подтвердила его выводы, то с Маяковским осенью 1913 года далеко не все было понятно. Он еще не только не был выдвинут на роль лучшего и талантливейшего поэта и трибуна революции (легко было Шкловскому обличать Корнея Ивановича задним числом с такой выигрышной позиции), но даже не написал почти ничего из впоследствии прославивших его стихов — более того, всячески замалчивал все, что писал до 1912 года. Поэтический стаж у Маяковского к этому времени был совершенно младенческий — и все-таки Чуковский разглядел в нем огромную поэтическую силу, о чем и написал сразу в «Русском слове». Однако авансов пока не выдавал: на авансы он вообще был не особенно щедр. Кстати, об Ахматовой, к тому же 1913 году уже довольно знаменитой, он тогда и вовсе ни словом не обмолвился — и заговорил о ней, когда стало понятно: это действительно большой поэт. В художественном исследовании Чуковского «Ахматова и Маяковский» оба этих поэта стали символами послереволюционной России. Но до тех пор и Ахматовой, и Маяковскому, и Чуковскому, и всей стране оставался долгий путь в семь трудных лет. В 1913 году Чуковский разглядел ровно то, что в Маяковском тогда было, — и то, чем он до сих пор дорог большинству читателей: исключительный талант, лирическую и трагическую мощь. Правда, в те годы, когда Маяковский уже стоял памятником на Триумфальной площади, а по учебникам и хрестоматиям кочевал постоянный набор утвердившихся фраз о пролетарском поэте, — о нем уже невозможно было написать так, как диктовала собственная душа, совесть и память. И потому воспоминания Чуковского о Маяковском в «Современниках», в отличие от любой другой главы в той же книге, — какие-то натужные, мучительные, извиняющиеся… «Мне чудилась подлинная человеческая тоска…» «Должно быть, я слишком субъективно воспринимал некоторые из его тогдашних стихов, но они казались мне раньше всего выражением боли…» «Я не вполне понимал свои собственные утверждения о нем…» «Я в маленьком дачном театрике пытался истолковать Маяковского как поэта мировых потрясений, все еще не понимая каких». Прекрасно он понимал каких — его и самого одолевали трагические предчувствия, разве что он отчаянно не хотел им верить. В 1940 году Чуковский писал дочери, говоря о предъявленных Шкловским обвинениях: «В 1913 году я был единственный критик, который дал хвалебный отзыв о трагедии „Влад<имир> Маяковский“. И где? В „Русском слове“, самой распространенной газете, которую редактировал Дорошевич, не любивший Маяковского. Этого отзыва Шкловский не приводит». Надо сказать, правда, что отзыв был не такой уж хвалебный, — но, безусловно, сочувственный: «Автор несомненно талантлив… прекрасно то, что он пробует говорить в поэзии от лица апаша, стоящего на грани отчаяния и сумасшествия, но, к сожалению, это — единственная струна, на которой он умеет играть и играет хорошо, но однообразно, а потому обычно присутствие скуки». Впрочем, другие рецензии были такие: «Кто сумасшедший? Футуристы или публика?» («Петербургская газета»), «Нервный поэт. Кретины» («Петербургский листок»), «Бобок» («Современное слово»), «Трюк футуристов» («Колокол»). На этом фоне рецензия Чуковского выглядит чудом доброжелательности. Филолог Юлиан Оксман, прочитав воспоминания Чуковского о Маяковском, заметил в них явную несвободу и писал автору: «Читатель придирчивый, вроде меня, чувствует, что вы здесь „стали на горло собственной песне“… Но, бога ради, не умиляйтесь и не оправдывайтесь — не стоил он того в то время — это был еще „Володя маленький“, а вы были уже большой. Не мне Вам напоминать об исторической перспективе, извращать которую не следует, — мемуары в этом отношении жанр более строгий, чем исторические монографии». Конечно, статьи о футуристах были написаны по законам газетного фельетона. Конечно, лекции строились в расчете на восприятие непрофессиональной аудитории, чье внимание надо было держать в неослабевающем напряжении, — этому служила гиперболизация, парадоксы, неожиданные цитаты, удивительные постулаты, которые Чуковский храбро брался доказывать. Но эксцентричность лекции о футуристах была обусловлена еще и тем, что вслед за критиком выступали они сами, и две части действа должны были как-то соответствовать друг другу. О чем же говорил Чуковский в своих лекциях и статьях? О том, что при всей своей вульгарности Северянин — «сильный и властный поэт», наделенный недюжинной «певучей силой» и смелостью, которая проявляется прежде всего в области формы. О том, что русский язык давно нуждается в обновлении выразительных средств, что его медлительные описательные обороты давно требуют сжатия, что нужны «слова-молнии, слова-экспрессы». Такими словесными экспериментами всегда занимаются дети, ставили их и такие мастера, как Герцен и Жуковский. (Любопытно, что «и был надолго край наш обезмышен» из «Войны мышей и лягушек» Жуковского вспоминают в связи с футуристическими «окалошиться» и «онездешниться» и Чуковский, и молодой Ходасевич в обзоре «Русская поэзия», вышедшем в 1914 году. Цитату из Жуковского Корней Иванович снял в последней прижизненной публикации статьи о футуристах в 6-м томе собрания. Интересно, кто у кого позаимствовал наблюдение.) Чуковский замечает, что другие эгофутуристы — Шершеневич, Ивнев, Олимпов — никакие, в сущности, не футуристы, а «последыши вчерашних модернистов». Он говорит об общем стремлении футуристов к примитиву, к дикарям, к первобытным первоосновам; о том, что хрупких петербургских эгофутуристов «пожрал целиком бурлюкизм». Об антиэстетизме — «свинофильстве» Крученых. Лившиц, кстати, иронизировал над тем, что никто не понял, зачем эта фигура была воздвигнута футуристами на подходах к «становищу речетворцев»: «Это было первое испытание для всех, кого привлекали шум и гам, доносившиеся из нашего лагеря. Кто только не спотыкался об эту кучу, заграждавшую подступ к хлебниковским грезогам и лебедивам! Чуковский растянулся во весь свой рост, верхний нюх Бурлюка еще раз оправдал себя на деле, а бедный Крученых, кажется, до сих пор не понявший роли, на которую его обрек хитроумный Давид, возгордился пуще прежнего». А Чуковский утверждал, что бунт Крученых скучен, что фокусы у него тусклые, «как будто со всей России, из Крыжополя, Уфы и Перми, собрали эту зевотную нуду и всю сосредоточили здесь». О Хлебникове К. И. писал, что его поэзия совершенно прекрасна — даже вне всяких смыслов: «Иной, прочитав эти строки, станет допытываться, какое же в них содержание, что же они, в сущности, значат. А что, по-вашему, значит изумрудно-золотой узор на изумительном павлиньем хвосте? Или журчанье лесного ручья?» Читателю вряд ли было очевидно, насколько глубоко Хлебников подействовал на Чуковского. «Смехунчики еще и тем хороши, что, не стесняемый оковами разума, я могу по капризу окрашивать их в какую хочу окраску. Я могу читать их зловеще, и тогда они внушают мне жуть, я могу читать их лихо-весело, и тогда мне чудится, что пасха, весна и что мне четырнадцать лет». Пасха, весна, четырнадцать лет — это одно из самых глубоких юношеских впечатлений Чуковского. Вспомним ранние дневниковые записи: «Когда я говорю слово „босячество“ (то самое трудноопределимое качество, которое он так ценил в своей будущей жене. – И. Л.), мне представляется человек, идущий по весеннему полю в пасхальную ночь. Колокола, огоньки, гул толпы… Где-то позади. А тут ветерок, жирная земля, травка. Идешь себе, — раз, два — и никаких. Руки в карманы. И кричать, и петь, и плакать. Смотришь, над полем медлительные вороны обделывают свои темные делишки… сбираются в какую-ту шайку. Кричишь им: «Эх вы, вороны! Вороны! Ну что такое вороны! Глупые вы вороны! Зачем?»» … Со мною иногда Весенней ночью так бывает: бежишь вперед, не знаешь сам куда, вперед, вперед, пусть ветер догоняет… Болтаешь руками, бежишь и кричишь, а в поле и в небе обидная тишь… На землю падешь — зарыдаешь, а в чем твое горе — не знаешь… Эти стихи 14-летнего Чуковского — тоже отголосок той пасхальной ночи, сильнейшего экзистенциального переживания. И лихо, и весело, и смеяться, и плакать хочется… читаешь чужие стихи совсем о другом — и вспоминаешь когда-то пережитое чувство отчаяния и восторга… Никто даже не заметил, какую похвалу он на самом деле отвесил Хлебникову. Чуковский говорил дальше, что русские футуристы отличаются от итальянских и французских тем, что урбанизм их напускной. Как и вся мировая культура, русский футуризм и стремится к цивилизации, и бежит от нее. Но вместе с тем в нем выражена третья, чисто национальная тенденция: вечный русский бунт, анархический, нигилистический, дикий. И критик сокрушается: ну Италия-то со своей тысячелетней культурой понятно — а мы куда? «Но мы, новорожденнные, когда же мы успели изведать эту тиранию прошедшего, этот гнет преданий и предков? Ведь только что начали снова и снова завязываться слабенькие узелочки культуры, какие-то законы, каноны, уставы, как вот уже рявкнула дикарская глотка: сарынь на кичку, трабабахнем, сожжем!» Это его и угнетает: не успела культура как следует народиться — недаром он столько говорил в 1908–1910 годах о необходимости «заняться культурой», — а вновь призывают ее уничтожить, освободиться от нее; проповедь, совершенно отвратительная Чуковскому. И отчаянной разрушительной силе бунта К. И. противопоставляет своего любимого Уитмена с его пафосом демократического созидания (Хлебников писал в 1913 году: «Словесный пират Чуковский с топором Уитмена вскочил на испытавшую бурю ладью, чтобы завладеть местом кормчего и сокровищами бега»). Оттого, может быть, он и доказывает с такой яростью, что нет никакого футуризма, что и Маяковский — не урбанист, и Елена Гуро — святая, и Хлебников — кабинетный словотворец, и Лившиц — скрытый парнасец, что не хочется ему такого будущего, в котором нет никакого разумного созидания, а есть только «наплевать», только разрушительная стихия. И предостерегает, увещевает, заклинает волшебным словом «демократия», словно предвидя, как взметнется нутряная, страшная, серо-коричневая сила, дремлющая за вековечными осинами, избами и мокрыми заборами, и рявкнет «наплевать», и перевернет все, и смоет с лица земли не только то, что Чуковскому на ней ненавистно, но и все, что дорого. | ||||||||||||||||||