| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

Сергей Бобров. К. Бубера. Критика житейской философии. 1916

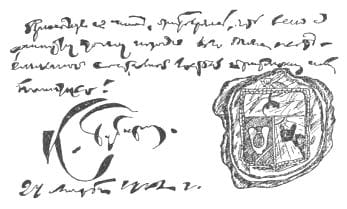

Впервые: Неизвестная книга Сергея Боброва. К<от> Бубера. Критика житейской философии. М., Центрифуга, 1918. Из собрания библиотеки Стэнфордского Университета. Под редакцией М.Л. Гаспарова. Stanford Slavic Studies #6 Oakland, California, Berkeley Slavic Specialties, 1993 Оглавление М.Л. Гаспаров. Об одной футуристической шутке Автор этой книги — русский футурист Сергей Павлович Бобров (1889–1971). Он был организатором литературной группы «Центрифуга» с ее издательством (1914–1918), его хлесткие статьи вызывали много шума и доставляли много неприятностей — прежде всего, ему самому. После революции он был заметной фигурой в московском Союзе Поэтов (СОПО), после 1925 г. надолго выпадает из литературы, под конец жизни выступает (за единичными исключениями) только как стиховед и переводчик. Его богатый архив хранится в ЦГАЛИ (ф. 2554). В последние двадцать лет Бобров стал привлекать внимание литературоведов, главным образом по смежности [1] . Из «Центрифуги» вышел Борис Пастернак, его письма к Боброву (частично опубликованные) очень интересны как документ времени его творческого формирования. Мы знаем, что среди несохранившихся ранних произведений Пастернака были сказочные повести в манере Гофмана. Интерес к Гофману он делил с товарищами по «Центрифуге» — Асеевым и Бобровым. Публикуемая книжка Боброва — еще одно свидетельство этого общего увлечения. Книга называется «К. Бубéра. Критика житейской философии». Встречались смелые ссылки на нее как на первый русский отклик философии Мартина Бубера. Это недоразумение. «К. Бубера» — это Кот Бубéра и критикует он «Житейскую философию Кота Мурра», сочиненную Гофманом. Обычно Гофман привлекал русских писателей лирической стороной своего двоемирия — в этой книжке сильнее чувствуется его сатирическая сторона. Все три жанра Кота Буберы — речь перед кошачьим собранием, стихи и афоризмы — присутствуют или хотя бы упоминаются в книге Гофмана. Почему бобровский герой получил такое странно звучащее имя — неизвестно. Сам Бобров на этот вопрос отвечал лаконично: «Был такой кот». «Критика житейской философии» К. Буберы анонсировалась «Центрифугой» еще с 1916 г. Это была вторая вспышка издательской активности «Центрифуги» — в 1916–1918 гг. ею были выпущены 10 книг, преимущественно на средства И.А. Аксенова. В каталогах 1918 г. книга «К. Буберы» значится уже вышедшей («цена 6 р.» с возможными повышениями). Но тираж так и не был напечатан. Сохранились только корректурные листы с небольшой правкой С. Боброва [2] . На обороте титула сказано: «„Критика житейской философии“ отпечатана летом 1918 г. типографией Левенсон в Москве». На последней странице обложки — «XVII», порядковый номер книги среди изданий «Центрифуги». Эти корректурные листы Бобров потом переплел (вместе с позднейшей своей книжкой, Восстание мизантропов, М., «Центрифуга», 1922) и за полтора года до смерти подарил М. Л. Гаспарову. На внутренних сторонах переплета — две надписи: «Бедная моя юность сумасбродная! С. Бобров. Авг. 1969» и «Читайте и не очень сердитесь — мы тогда были еще очень молоды, увы! С. Бобров. 22'1Х'69». По этому экземпляру и печатается настоящее издание. Центральная часть книги — собственно «Критика житейской философии» — это публичная речь Буберы на тему «Что такое кот». Тема в ней быстро теряется, композиция с трудом прослеживается, текст воспринимается исключительно как стилистическое упражнение — сочетание высокого пафоса с низкими метафорическими образами, столь характерное для полемических тирад самого Боброва. Кульминация сочинения — описание «кривой моментов становления» «сей бурлескной фикции — Кота Мурра»: образец ученого «амфигуризма» (бессмысленного словоизлияния). «Если непрерывная функция постоянной будет представлять собой единство единства или единство, заключенное в единстве, или единство единицы, ибо что может быть единей…» Бобров смолоду увлекался математикой. Л. Флейшман предположил, что «Критика житейской философии» — не самодовлеющее упражнение в стиле, но пародия. Предметом ее могла быть последняя книга Андрея Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности» (М., «Мусагет», 1917) с такими разделами как «Световая теория Гете в монодуоплюральных эмблемах» и пр. Это очень правдоподобно. Бобров был теснее всего связан с Белым по работе в «Ритмическом кружке» 1911–1912 гг.; последующая стремительная эволюция Белого к антропософии вызывала у позитивистически настроенного Боброва резкий протест. Если это так, то получают дополнительный смысл подстрочные примечания с пародическими аллегориями («Великий Могол означает Вяч. Иванова, а кресло аполлинийскую стихию…», «Мышь означает по Бальмонту символизм, а Бубера, натурально, футуризм…»). И заметнее становится, что интонации стихов Буберы («Победная песнь»: «Я — серым абрисом в лазури выписываюсь из облаков…») имитируют торжественный стиль ямбов «Урны» Белого, особенно — раздела «Думы» (хотя, конечно, на это наслаиваются и северянинские мотивы — «Я, победитель, я — велик…» — и эксперименты с ритмом и рифмами, еще до выхода «Критики…» цитировавшиеся в Распевочном единстве размеров Божидара с комментарием Боброва, М., 1916). «Мышь означает по Бальмонту символизм…» — это намек не только на Бальмонта, но и на М. Волошина с его полуиздевательской статьей «Аполлон и мышь» (она начиналась рассказом, как к Бальмонту приходила мышка, а он ее нечаянно убил; может быть, в этой мышке жил талант Бальмонта?). Факсимиле и герб на с. 35 стилизованы под Ремизова: Ремизов в это время уже был мастером грамот Обезвелволпала. Упоминание о кинофильме с тютчевским заглавием «В буйной слепоте страстей» (в разделе «Мои досуги», естественно выдержанном в традиции Козьмы Пруткова) метит также и в Брюсова, у которого под заглавием «В буйной слепоте» был раздел в сборнике Семь цветов радуги, М., 1916. Кроме основного направления пародии — против символизма — было и побочное — против критиков символизма. Бобров отнюдь не хотел, чтобы его смешивали с либерально-газетными бичевателями декаденства. 7 Именно поэтому в своем предисловии к «Критике…» он притворяется их единомышленником, чтобы тотчас довести до абсурда их идеи и стиль. К. Бубера здесь — «светлая личность, исполненная… глубоко материалистического миропонимания»: «истинный смысл декадентщины — реакция»; «Фет, Кукольник, Честертон, Брюсов, Семен Бобров и др.» — порнографы и певцы мелкобуржуазных хотений (архаист Семен Бобров, герой эпиграмм начала XIX в., назван здесь, конечно, вместо самого Сергея Боброва); а на проклятый вопрос: «Что делать?» можно, наконец, ответить: «читайте Буберу!» Упоминания об «апельсинах вышины» и «безумцах в розовых галошах» создают комическое впечатление, что автор предисловия не читал книги, о которой пишет. «Кудстэйл», именем которого подписан многозначительный эпиграф, — фигура вымышленная; эпиграфы от его лица появляются и в позднейшей прозе Боброва. Портрет пушистого кота, помещенный на фронтисписе, — открытка, которую уже во время печатания книги принес Боброву И. А. Аксенов со словами: «Вот ваш автор»; отсюда — второе «приложение» в конце книги. Подражанием Аксенову же (четвертому хору из трагедии «Коринфяне») выглядит «лунная любовь» в стихах Буберы. Реминисценции из Пушкина («К моему Аристарху») на с. 44 и из Лермонтова («Тамань») на с. 11 легко узнаваемы; французская цитата на с. 13 — второе четверостишие из стихотворения Бодлера «Кошка» (Цветы зла, XXXIV) с опечаткой tète вместо tête. Подготовитель приносит глубокую благодарность А. Б. Устинову за неоценимую помощь при осуществлении этого издания. К. Бубера. Критика житейской философии

(Koodstayl) Предлагая нашим замечательным читателям произведения удивительного К. Бубéры, собранные впервые воедино, и начиная этими, заслуживающими всяческого внимания строками, предисловие к оным, мы, признаться, находимся в глубочайшей, так сказать, задумчивости. Шутка сказать: — с чего бы собственно требовалось начать предисловие это? Но, оглядывая уже пройденный путь (написанные строки), мы замечаем, что оно начато ничем иным, как запросом о том, — чем надобно его начать. Мы не станем излагать читателю сложного и в высокой степени любопытного ряда мыслей, каковой пролетел перед умственным взором нашим по прочтении предыдущей фразы, охнем облегченно и подобно лучшим умам нашего времени: «лиха беда начать». А засим, обещав читателю не бедокурить далее, а обратно: придерживаться счастье создающей стороны печатного слова (марьяжныя объявления были бы к этому вовсе дрянным примером), кинуться, очертя голову, in medias res, за черту черт знает чего (червонное золото и иное сусало — в сторону). Отцепившись же от червей [чертей], скажем ясно и понятно (а, дорогой читатель?) — «славны Лубны за горами»! — и тут, эдаким — вообразите! — гоголем (с маленькой, ну, прямо малюсенькой буквочки) — шинель на одном плече, усы в воздух и все прочее: великолепный и трижды прекрасный К. Бубéра. Читателям, конечно, хорошо известно из газетного репортажа о горестной и ужасной кончине К. Бубéры (см. «Б.В.», 12 февр. 1913 г., тоже 23 февр. 1913 г., «Р.С.», 15 февр. 1913, «К. и С.» 12 февр. 1913, «В. И. Л.», март 1913 и мн. др. за этот год), а посему ранее всего мы приведем здесь те краткие данные из его жизни, которые нам удалось добыть, и несколько охарактеризовать, насколько нам позволяют это сделать слабые наши силы, его творчество. Вперед всего, однако, мы приведем наши личные воспоминания о покинувшем мир мыслителе. Необыкновенный вел себя дико и загадочно. Он мало обращал внимания на происходящее вокруг и, как это ни странно, но его, кажется, всего более занимала еда. Положим, гениальные индивиды всегда отличались странностями… Пишущий эти строки робкими устами продолжал напыщенный разговор, прерванный появлениями К. Бубéры. Вновь он развивал теории блаженной памяти российского символизма — и цитовал стишки того или другого поэта, смотря по предыдущей тираде; даже осмелился он (мы, то есть) прочесть пару-другую своих собственных лироделий. Но нежданно прерваны мы были философом, каковый пронзительно взвизгнул и подпрыгнул при словах: Lorsque mes doigts caressent а loisir Ta tète et ton dos élastique, Et que ma main s'enivre du plaisir De palper ton corps électrique… — О, Мина, звезда единственная! Долины вечерние — слышите ли вы меня, черт вас побери! Ты ли пляшешь и в тимпан звонко, — да не ветр ли холодный визгом и лязгом о спину согнутую земель? — и я, — моя — какая-такая-ая-поя-лия-etc… — а затем его речь перешла в вовсе непостижное бормотанье. Нам пришлось еще несколько раз видеть поэта, но последующие наши свидания настолько похожи на первое, что описывать их — значило бы повторять уже сказанное. Далее мы, покинув вышеназванный город, потеряли из виду и К. Буберу. Известия, доходившие до нас, были чрезвычайно скудны. И — совершенно неожиданно весной 1913 года, как громом, поразило нас известие о безвременной смерти молодого философа. Великий мыслитель был убит обломком кирпича, который пустила в висок его благородной головы грязная рука какого-то ненавистника поэзии… Имя неизвестного убийцы потомство, несомненно, заклеймит позором. — «Все преходит»… — и так-то закончилась трепетная жизнь дымчатого призрака, этого редкого и великого любомудра! Sic transit…

II

Приступим теперь к описанию творчества К. Буберы. Нам известны несколько произведений К. Буберы: 1) «Критика житейской философии» самое главное и самое замечательное его сочинение; 2) «Бесплотные Образы», восемь стихотворений, весьма поэтичных и написанных со знанием техники, 3) девять фрагментов, озаглавленных «Мои досуги или размышления». Вот то небольшое собрание, коим мы располагаем, однако, оно горит и переливается огнями той небесной искры, которую мы зачастую находим во всех великих произведениях. Все три сочинения эти напечатаны в сей книге. Совершенно несомненно, что самым значительным из помянутых произведений К. Буберы является «Критика житейской философии», что видно уже по объему ее, во много раз превышающему таковые же других его трудов. — В этой, совершенно исключительной по форме и содержанию, вещи, К. Бубера с отличающей его тонкостью (часто даже превосходящей человеческое понимание) разбирает «Житейскую философию», это примечательное моралите, которое, однако, как справедливо замечает наш критик, теперь несколько устарело. Подходя к «Философии», сообразно своей многосторонности, со многих точек зрения, философ указывает на ее недостатки, освещает их своим критическим, так сказать, взором, а под конец приходит к выводу, что, как ни зорки были глаза автора «Житейской философии», но, тем не менее, жизнь, «мчащаяся с головокружительной быстротой» (как прекрасно выразился наш философ) опередила это сочинение, и теперь уже невозможно его предлагать юношеству, как некоторый комментарий к savoir vivre. Среда, описываемая автором «Житейской философии», как и все в мире, изменилась за столетие, как она была написана. Наш нервозный век требует от нас стремительности; наш век — это как бы человек, опоздавший на поезд: — ему слишком некогда! он любит, как доподлинно известно, не больше двух-трех мгновений и ненавидит не долее! Вот все это было чрезвычайно основательно продумано К. Буберой в то время, когда он писал свою блестящую «Критику». Сам К. Бубера выступает в ней, как очень светлая личность, исполненная кристального альтруизма, здравого смысла и глубоко материалистического миропонимания. Хотя в «Критике» и проскальзывают кое-где нотки, напоминающие о современности, и о том странном социальном недоразумении, которое буржуазным обществом именуется «современной литературой», но, конечно, здесь сознательный читатель не встретит никаких «апельсинов вышины», «безумцев в розовых галошах» и прочей патологической абракадабры, какой нам хотят закрыть глаза на истинный смысл декадентщины (реакция!). Да, все это пройдет! Сейчас не верится даже, но история неумолима, — и от наших порнографов и певцов мелкобуржуазных хотений (Фет, Кукольник, Честертон, Брюсов, Семен Бобров и др.) ничего не останется, а «Критика житейской философии» всегда будет с нами, и будущий свободный человек в ответ на вопрос: «что делать?» — ответит: «читайте Буберу!» Итак, ясно, что с выходом в свет этой книги одним проклятым вопросом на земле станет меньше. — Остается добавить, что «Критика» до сих пор нигде не была напечатана и впервые была прочтена автором на экстренном заседании клуба В. А. К. в октябре 1911 года. Стихотворения К. Буберы отличаются теплотою чувства, простотою и какою-то нежною грустью. Душа современного интеллигента, заеденная анализом, может вполне отдохнуть на них. Нашему поэту незачем было занимать своих читателей догадками: «но почему же автор этой книги еще не в сумасшедшем доме?» — как делают теперь очень и очень многие, об именах коих лучше умолчать (их предаст вечности психопатолог!). Бубера-поэт к жизни подходит просто и спокойно, и тихо глядит он в даль пурпурного заката, который такими красивыми лучами отражается в тихом пруду, на берегу которого стоит девушка… — она держит в правой руке сочинения Шеллера-Михайлова, в другой — душистую астру…. Осень… кругом цветет сирень, дивный ее запах трогает наши сердца! — Извиняемся перед читателем за это, так сказать, лирическое отступление, но от избытка чувств — уста говорят! — Четыре первых стихотворения аранжированы Н. Н. Асеевым (за что мы считаем приятным долгом принести ему нашу благодарность), остальные аранжированы на собственной книгоиздательства «Центрифуга» паротурбинной лире. «Фрагменты» К. Буберы имеют безусловно большую цену. К сожалению, это лишь отрывки какого-то большого сочинения — очевидно, мемуаров или дневника. Острый наблюдатель, наш философ, изложил так свои размышления над переживаемым моментом. Последние, наконец, произведения К. Буберы, два «письма в редакцию», написанные им за несколько дней до смерти, может быть, лучше всего свидетельствуют нам, какую великую личность, ушедшую от нас в самом разгаре своего таланта и изобразительной мощи, потеряли мы в Бубере! К сожалению, оба эти замечательные произведения утеряны для потомства и, по-видимому, навсегда… В виде послесловия печатаем мы надгробную речь К. Бубере, сказанную Базилем, профессором тайных наук и высшей школы магии в марте 1913 года, на собрании В. А. К., посвященном памяти Буберы. Члены этого клуба весьма ревнивы к кастовым своим тайнам, поэтому было очень трудно добыть эту речь, и нам пришлось для этого даже решиться на насилие над автором речи, — но издательство вообще не жалело затрат, выпуская в свет эту книгу. Речь эта ясно и глубоко освещает жизнь и деятельность нашего почтенного мыслителя.

III IX. 913. Москва. IX. 916. Железноводск Бубeра Критика «житейской философии», писаннной великим котом Муром и изданной Теодором Гофманом [3] (Речь, произнесенная на Экстренном Заседании Великой Ассоциации Котов 27 октября 1911 года). Я, господа, не привык ходить закоулками; я, господа, всегда хватаю моего противника прямо таки, черт возьми, за череп; я, господа, и сегодня начну мою речь, которая прогремит в веках, без всяческих вступлений, прямо я вам всем так и скажу, так и спрошу: «— А что такое, Государи пестрые мои, кот?!» Я слышу, как воцаряется на нашем приветливом чердаке зловещее молчание, — о, справедливые боги — какой странный и жуткий вопрос! Но что же мы ответим на него… — Прошу не шуметь! я же и буду отвечать — что должны мы… да что вы там махаете лапой, это же смешно! — я же… что? вы знаете? — а я лучше… да, господин председатель, убейте же вы этого нахала, — да ведь он… — или я сейчас же бросаюсь лапами вверх из слухового окна, вместе с моей рукописью, разломлюсь пополам о чей-нибудь медный лоб — и вы не узнаете, что такое кот! — Итак, я продолжаю, — должны ли мы, говорю я, следуя негодным измышлениям людей, решить, что благороднейшее из животных замышлено природой, как некая самоочищающаяся мышеловка, глупейшее бильбоке для прыгания через палку, детская погремушка для таскания оной за хвост, табакерка с музыкой для бесплатного мурлыканья и какой-то игрушечный электрофор для пускания искр в воздух, на манер субъекта, изловленного без билета в третьем ряду партера! — Но ведь мы-то, «немые свидетели» их существований, хорошо знаем — что они такое, эти кичливые холуи! — так чего же стоят их эгоцентричные рассуждения, — бросаю их без сожаления! — нет, мы обратимся к иным незамутненным еще источникам. Слушайте! — — «Кот Мур! к твой тихо окраем крыши крадущейся нам в сердце тени воз-зываю я!» — Дыхание спирается в гордой моей груди, тонкий мой туманится взор! — О, войте, — о, взвизгните, коты! о, есть ли в мире подлунном хоть один коготь закривленный, не застывавший хоть на мгновение в философическом медленном раздумье на одной из непостижимых страниц «Житейской философии»! О, единственный из бегающих всежизненно на задних лапках перед судьбой достойный славной благодарности, а не оплевания, о, величайший и премудрый Теодор Гофман, оповестивший мир о великом несравненном коте Муре, — ты, чье третье имя желчно памятует нам о завоеванных небесах! Отираю пот со лба. Дорогие слушатели! этот пароксизм почтительности кончился. Следующее я буду говорить в более спокойном тоне. — И так: — да будет трижды и четырежды проклято все, чего не делал Теодор Гофман, и седмижды да будет благословлено то, что он сделал или намеревался сделать. О, вы, смешнейшие двуногие! отвратительная их липкость, — истинная их плотность дряблая и преданность плотности этой непостижимы и глубоко отвратительны. О, впадайте же в тон глубокого самохваления, уничтожайте манию величия архитектонических ценностей головы века, — а в ответ сему изобретайте же, изобретатели, ежедневно новую манию, каждодневно самую нелепую и великую — грязным жилетом махните с Эвереста и сиренам сладкогласным океанских транспортов, как недремлющий страж — «Опасность! опасность! назад, вшивая сволочь!» — тогда-то вы будете наслаждаться картиной их истинных страстей! О, заставьте же апельсины сиять в высях, зажгите керосиновые автомобили на тонких поворотах панамских каналов, сорвите все украшения с глобуса, так — лихо пусть лопнут все эти острова, полуострова, заливы, проливы, заливания и все прочее. Кот Мур! исключительно тебе посвящаю все, что я говорю… Что, милостивые государи? Вы хотите, кажется, сказать, что в таком бурном тоне не пишется критика? А — вот как! — тряситесь, небо и земля! — да живет и да проживает бурный тон, спаситель мира и все его соратники. Снимайте же серые вывески, заржавевшие ставни и ударяйте ими по размерзшимся головам, — ах, как это ни странно, это лучшее средство от глупости. Попробуйте, говорю я вам, исследовать заборы и выгребные ямы, уж не там ли крепко запрятан голос и крик, которого вам недостает! Однако, я увлекся лирикой. Как замечают слушатели (общие аплодисменты)…. благодарю!.. я вообще увлекаюсь (аплодисменты), — да, я увлекаюсь тем, что могущественно притягивает наши умы… т. е. я хотел сказать: — что кот Мур, этот странный и невидимый (призрачный) гений, явился к нам, как безумец в розовых галошах, на его голове сияло засушенное пресс-папье, он мутно и четко жевал продрогшего критика, чьи желчью пропитанные челюсти двигались, повторяя в себе государственные нелепости европейской жизни за самое новое и самое старое время. Сказать вам по правде: — что же может быть скучней и нелепей всяких восхвалений и удивлений полуюбилейнаго характера, — ах, до чего все это никому ненадобно и скудно… Однако, все уши этой залы уже слышали: кот Мур, кот Мур, кот Мур, и услышат еще не раз. Если говорить прямо и определенно: скажите, не правда ли, чистый есть символ всякого отрешения и особо замкнутой, как стальная кладовая, жизни, — а это-то и есть кот Мур, поразительный мечтатель и задумчивый умник. Все, что произошло с ним — о сколь таинственно все это вызвало новое нечто, что легким невидимкой юркнуло в боковую аллею сказов о Иоганне Крейслере. — Ей, ты толстолобый умник, кашевар великого открытия, обещающего нам дать во исповедание число, равное самому себе, — не хрипи ты (пластырь на носу сифилитика!) о моей примитивной наивности! — э, дядя, я все отлично знаю, но я имею ревное мужество признаться в том, что я не прожил еще и полжизни, а хочу увидать всю — молчи же, бродяга! — …Крейслера, говорю я… позвольте, да ведь я спутался уже…гм… гм… да, нет, все отлично и чудовищно поразительно: поистине из умысла Иоганна Крейслера вытекли утонченные бравады кота Мура. Но будем последовательны, мартовские друзья мои. Наши лбы напухают чудесной мудростью, которая сама собой излучается из дивной нашей темы. Кот Мур весь сложен из серых шерстинок, а лишь злая воля издателя промежила их несвязными отрезками из биографии знаменитого композитора. Композитор фрагментарен, посему непонятен, глубоко дисгармоничен… Кто это пискнул, что дисгармония и есть сладчайшее искусство жизни? — когда я сам только что хотел это сказать? Итак, я это сказал. Едем дальше. — Ужели за печкой студиозствующий Мур обречен на тихое забвение? Может быть, он и есть олеографический бурш, стремительный мещанин, коему важно мыс38 лить мир, как мелочную лавочку маленького городка (запыленное, сдвоенное стекло, пачка разорванная спичек, весы и колбаса, терпкий и сладковатый запах гнилого пола, дрожжей и керосина)? Нет, нет, конечно. Кот Мур представлял собой мировую опасность (на четырех ногах таскал он двуногие страсти), он являлся детерминистически построенным социальным злом, чем-то в роде преддверия к экономическому насилию феминизма. Что, бишь, я сказал?.. Соглашаюсь, соглашаюсь, оговорился. Но поймите же и вы меня, ради всего пестрого и кошачьего — ведь лишь то, что котировочно насилует свободную природу человека, лишь то и удостаивается его лестного и злобного внимания. Коты! — говорю я вам — коты! Идите на мир! Скребясь бархатной лапкой о двери, наполняя их мозг сладостными звуками «мяу-мяу!!», от которых они тупеют быстро и определенно [4] , затопите их своим налетом, своим грозным подходом. Коты! о, коты! съедайте их котлетки, выпивайте их молоко, о, коты, да слушайте же, говорю я вам (продолжительные аплодисменты), пусть ни один рябчик не минует ваших пастей (общий радостный визг и аплодисменты), купайтесь, дорогие друзья мои, в провансале, плюйте в колодцы людского благоразумия и всеведующей тупости. Приходите к ним, притворяясь, что всего с минуту тому назад вы были неотъемлемой составной частью притолоки или плинтуса… О, великолепные и потрясающие друзья мои! мое нежное горло сотрясается в спазме, когти коченеют, навеки осужденные на каторгу судороги… да, что же это, однако? я же говорил о Муре?? Эй, ты, разиня в желтой ливрее! эй, ты, рыжее пятно на земном шаре! эй, ты, оранжевый бродяга, позор вселенной, отброс кошачества, сын сводника и ростовщицы — или ты не слышишь меня? — принеси же мне мышь! — Извиняюсь, господа, опять я увлекся. Но посудите же сами: можно ли час бить (битый час!) языком по челюстям, не промочив горла? . . . . . . . . . . . . . . . [5] Продолжаю. Так-с: утро, проходящее в мечтах, поистине прекрасно. А синие усы Анаколуфа могли бы свести с ума и более хладнокровное существо, чем я. По правде: Анаколуф был премил… — а в доказательство сей истины я готов себе вбить в лоб три гвоздя и пожертвовать мой дивный хвост на опушку для лбов европейских министров, дабы скрыть их подозрительно медный блеск [8] . О, чудесные, несравнимые годы моего странствия! леса, вывороченные овчиной ввысь, ручьи, напоенные живыми, пенящимися чернилами — вот кто был моей Миньоной, вот чьими воями и взвоями наполнено было мое сердце. Но я проклял все, что было со мною — с легким я умчался сердцем в те прелестнейшие места, где еще никто никогда не мяукал. Если бы кому-нибудь пришлось в будущем изобрести оцинкованную, ни в коем случае не ржавевшую память — и удалось бы ему ловко и сильно плюнуть в дрянную помойку, охраняемую, черт побери, белым кипарисом, — первый я бы бросился ему в нежные его объятия. Но ржа поедает невременные воспоминания, наша судьба: список соседских дрожаний и ничего больше. Гм… гм… не замечаете ли вы, что я совершенно неожиданно впал в плаксивый тон? Кажется, уж кто-то и занюнил? Но клянусь перекладиной моей виселицы и кроткими глазами вчера удушенного воробья, — я выцарапаю тебе зрачки, негодная ты водосточная труба! — или замажь свою отдушину. — Но это в сторону. Мы еще не решили самого главного. Теперь все извечные амбилогии моего разума — бросим. Бросимся же в рассмотрение сей бурлескной фикции — кота Мура. Теперь же мы положим предел всем диким и бессмысленным мечтаниям и объявим, что линия этой фикции, кривая моментов ее становления, бытийственное ее в мире, нами так или иначе воспринимаемое положение — не есть функция некоей постоянной, при условии ее, постоянной, прерывности, толчкообразного движения, но совершенно обратно — есть величина постоянная, функционируемая от переменной. Ах, мы, кажется, не очень ясны? Тогда объяснимся: наш ларчик открывается с такою же утешительной простотой, как жестянка сардинок. Итак: иллюзорная непрерывность дико и непостижимо непрерывится, ее острая активность повергает наблюдателя в трепет: функция ее и есть искомое нами число странное, составленное из своеобразного ряда ничем не связанных прерывностей. Ах, так вы совершенно уверены теперь, что это будет хаос чисел, каша из нормального ряда? А вы ошибаетесь, друзья мои, проповедники святого жизненного амфигуризма! Дело хитрее. Итак, функция, которую я полагаю прерывной, будет все же иметь единство, но, если непрерывная функция постоянной будет представлять собой единство единства или единство, заключенное в единстве, или единство единицы, ибо что может быть единей, как не разнородные понятия, собранные в одну формулу и спаянные накрепко, — то наша функция ей будет прямо противоположна: она будет (о, величие!) единством множества, или единством, в коем круговращается множество, ибо только это и есть действительное единство: — разнородные иксы (неизвестные!), разбитые по всему пространству нашего великолепного множества — дичайшая дисгармония, какофония чисел, свистопляска понятий! Но вот наступает и самое существенное: наконец мы, разбивая понятие единства, приравняли его к «единству множества», делаем наглую формулу: единство = единству множества . . . . . . . . (1) отсюда следует, что может и должна существовать другая формула: множество = множеству единства . . . . . (2) и, наконец, соединяя (1) и (2), получаем: единство = единству множества единства . . . (3) Все единства и множества одного порядка здесь. Но, когда мы наше единство единства противополагаем единству множества единства, то (скажем наобум) единство формулы (3) станет единством второго порядка. Остается вне поля нашего зрения обычайное, простейшее единство, доступное всему, что есть на свете — одномерное, однокритерийное, пронизывающее свой предмет во всех направлениях. Это единство есть основа всех глупостей вообще и так называемого «здравого смысла» в частности. Если вы где-либо встретите этого косолапого рантье, плюньте ему в карман. Наше единство первого порядка уже более философично; оно, выдавливая из простейшего единства элементы содержания, заставляет быть его начеку ежесекундно и вот перед нами — единство идеальное. В нем имеются уже налицо признаки несуществующего, а потому оно прекрасно. Наше единство второго порядка есть граната, начиненная единствами первого порядка. Здесь-то их идеальность роковым образом становится движением неподвижной его прерывности — граната эта лопнет в бесконечности в тот самый момент, когда там сойдутся в одной точке четыре конца двух параллельных линий. Теперь для самоустановления — маленький экскурс в область иллюзорного. Вы не забудьте, что эта область — моя par excellence, ибо ведь и я почти что иллюзия. И всякие упреки такого рода мне глубоко лестны. И вот если мы себе представим действительность в виде великого океана, объемлющего все вокруг нас — влево и вправо, ввысь и вниз — то, не правда ли? — иллюзорный мир ясно представляется, как биллионы нитей, исходящих от нас в пространство. Но пространство будто не имеет конца и потому — наши нити или теряются в нем, встречая какую-либо точку опоры, или, наконец, удаляясь от нас, постепенно меняют свою сущность и, в конце концов, останавливаются, достигнув положения, идентичного исходному, и сущности той же, и условий тех же. А так как нельзя себе представить, чтобы где-либо в пространстве существовала точка, безусловно повторяющая нас, во внеопытных наших особенностях, то мы сами и являемся этой точкой, и наша нить возвращается к нам, описав кривую высочайшей сложности. Желал бы я знать — слыхали ли вы когда-нибудь что подобное?? Ну, конечно, для вас это самая удивительная и неожиданная из новостей! Никто — я утверждаю это! — никогда не видал такого блистательного, чистого, нежного, исключительно-правильного, логически законченного — философического построения! Да и где могли бы вы его видеть? Ужели писания двуногих могли вас тронуть так, как тронул я — сизо-пепельный, непонятный, призрачно-скользящий кот! Но позвольте продемонстрировать вам, хвостатые друзья мои, некий особый фокус, в коем собраны все магизмы и фантазмы, какие только видел мир. Хватаю, милостивые государи, себя за хвост, поворачиваю оный дважды и трижды — и, чудеснейшее превращение, — лоб мой мудрый и высокий лысеет, — серые окологлазники превращаются в очки, голос мой гнусит — и вот я рычу самым тихим образом. — Эстетики том первый и последний. Желал бы сгрызть эту дрянную прилипальную машинку, коей имя рифма — я очень, и очень и очень хорошо-с знаю всю ее насквозь (туда и сюда), вот поэтому-то я и желаю ее истребить. Вы увидите, о, вы увидите, как я разрежу ее на кусочки, к каждому приклею ярлычок — в этом музее, где на полочках в небесном порядке будут разложены «трехстопные на аю, ает и на ой», где будет существовать изумительная сверхумная система; где стенки будут забраны диаграммами накоплений того или иного краезвучия — посредине водружу я великую дыру — кругом я буду кататься с нестерпимым воем и воскликну: о, поистине эта ежеминутная дыра выше и слаще и милее всех штучек, что я — хитрейший из поджигателей! — собрал в монстротеке моей на радость зловонных и гулкотупых крыс! Я научу тебя, собачье семя, ненавидящее самого себя и только уныло притворяющееся, что ты веришь в свое «высокое призвание» — всему, чего ты хочешь. Ты запоешь таким дивным голосом, что скажут кругом: «Силы небесные, не ангелы ли это пришли на землю?» — Это ничего мне не будет стоить, ибо я хорошо буду знать, что именно суть ангелы в твоем псином представлении и от чего приходишь ты в телячий твой восторг. Вот тогда-то я и скажу тебе: «Апельсинчик! бросил бы ты крутить свои выкрутасы с перекрученной уже несчастной твоей осью!» — и с дыровым визгом хлопнет тебя залетный космический гастролер, а медь твоего лба осядет и грузно хлюпнет под его благородным ударом. Тогда бесстыдное, голое, мокренькое животное, ты станешь на четыре лапы и пойдешь копаться в собственном навозе, — ну, конечно, уж там-то ты обретешь жемчужину своего «высокого призвания»! Еще один поворот серого хвоста. Будем же рассуждать здраво. Позволим себе эту роскошь хоть раз за всю жизнь. И вот что из сего… Тыква на плечах качается и ритмический ее визг приводит обладателя ее в тихую радость. Подумайте, как хорошо: тыква качается, дом мой еще не горит, землетрясение случилось не в моей стране, наводнения у нас бывают редко, город мой чист и мил, женщины в количестве, превышающем спрос — ах, как славно… Но здесь кончается довольное посапывание, грозен и мудр опять восстает кот Мур. О, славный, о, великолепный кот! О, лучший! О, величайший котище! Трижды и четырежды лобзаю твои уши! Все! (Радостный визг и общие долго несмолкающие аплодисменты).

I (Аншлаг) Манифестация мечты Да здравствует в стихах Буберы!.. Вскипайте, нежные мечты, Как огнемолвные брустверы, На хладные времян черты, На эти лживые химеры. С дымножелезной высоты Я разгонюсь на призрак серый, — Манифестация мечты Векам объявлена Буберой!

(Каминная) Твое здоровье, милый друг, Весны созданье, Мина! Тебе — мечтательный досуг И песня у камина, Он был мудрец, он был богат Дивительной судьбою, Но и его манил агат, Сиявший за трубою. И даже, если ты была Сентенцией поэта, Все ж перед нами проплыла Нездешняя комета, — И все вселенские коты В мечту поникнув знойно, Твердят одно: — что только ты Была бы их достойна.

(Китайская) Час подсолнечный горек и скучен Враг мой злейший, — А я с полудня измучен Темноглазою хитрою гейшей. Хоть мила нам вознесшихся пагод Повилика витая, Знаю, тени вечерние лягут, я уйду из Китая. В вечер мартовский, призрачный, зябкий В нашем дружеском хоре Разве изредка вспомнятся лапки Из-за дальнего моря. Отчего же нам берега жалко, Где мы были гостями, Словно старая в сердце гадалка Постучала кривыми когтями.

(Собакам) Собаки! ваш презренный род Признал двуногим службу, — Да проклят будет слабый кот, Вступить с героями ворот Осмелившийся в дружбу! И как явить ваш общий вид? Поди-ка, присмотрися, — Тот слишком мелок, тот велик, Иной, глядишь, почти старик, А ростом — просто крыса! А голос — Боже! что за тон, Когда из подворотни Взревет какой-нибудь Катон… — Клянусь, — двуногий баритон Я слушал бы охотней. И этот вид, и этот рост Грозит походке пэра, Когда учтив, спокоен, прост, Склонив величественно хвост, Проходишь ты, Бубера. Собаки, ваш бесславный род Позорной скован службой, Удел ваш — цепи у ворот, Да проклят будет слабый кот, Прельщенный вашей дружбой!

(Сонет) Ее благословенная рука Меня ласкала так, что я заплакал; Она мне наливает молока, Телятину она бросает на пол! Вонзив клыки в осалины куска, Его придерживая левой лапой, Мяуча сладостно, я мясо хапал И — гении глядели с потолка. Кот из котов! Бубера! о, философ! Не станешь на дворе искать отбросов, Насытив жажду сладким молоком, Но бросишься на матовые крыши Искать любви… — Какой-то [в] горле ком Меня подъемлет выше, выше, выше!

(Победная песнь) Врага раздравши рыжешкурье, Поправши узы адских ков, Я — серым абрисом в лазури Выписываюсь из облаков. Один. За мною крыша битвы, Я — победитель, я — велик, Беги на мышные ловитвы, Ты, рыжемордый крысовик. Я — укушу ее затылок, Вонжу ей когти в плечи — я; В любви неистощимо пылок, Ей промяукаю: — моя! И с душураздирающим визгом Мы сцепимся в пушистый шар; — Пускай вдали в усердье низком Ланцет кастратный точит с лязгом Презреннейший ветеринар.

(Лунная любовь) I ('-)

(К самому себе) Великолепным лапным жестом Двуногих разом я низверг, — Помойка будет их насестом, Зане их мир пред мной померк. Я — царь, возникший на трубе, вы — Ползающей из крыши недр, Мои мяукные напевы Громчей бесхвостых ваших федр — Ты — там храпишь, заплывши жиром, А я — не сплю — и: тра-та-та' Чу! надо всем затихшим миром Я поднимаю: — хвост кота.

I Примечание. Меня удивляет это мое размышление. Оно необыкновенно тонко. Таким образом, если мы скажем: А равняется Б, мы должны убедить всю округу через минуту, что это адское заблуждение. Тогда мы придем к великому открытию, что А не равняется Б. Но уже через минуту все поймут, что и это есть величайшая ошибка. Хорошая мясорубка могла бы теоретизовать не менее блестяще. II Но у меня есть еще один важный козырь. Я могу втекать в сладкие перевизги и всплакивать таким вот родом: «О, вы, несчастнейшие из попиравших когда-либо землю. Ваши (на меня) жалобы заставляют меня серьезно грустить, — только истинные ослы могут ругаться в этом лучшем из миров». О, философия, твое дыхание оживляет меня! Как я велик! Кошачество будет гордиться мною! После моей смерти, мое чучело будет предметом всеобщего поклонения. И я напишу, и я напишу… и я — напишу, — то есть: я превзойду этого жалкого кумира. Ну, положим… скажу просто, ведь этот хваленый кот Мур, просто — так себе, котишка, котенок он, а не кот. Дело в том, что авторитеты иногда нуждаются в основательной встряске и в последующем за оной — потрясении. И потом эта его политическая статья «О мышеловках и их влиянии на миросозерцание и деятельность кошачества», — ах, не говорите! Такой слабой работы я в жизни моей не видал! Очень, очень слабо. Кстати: знаменитые коты, вот поистине тема, над которой стоит заболеть размягчением мозга. Не угодно ли: кот маркиза де Карабаса, чудное имя которого Перро не удосужился довести до нашего сведения. Главный подвиг этого кота: уничтожение людоеда в образе мыши. Так и надо. И мышей и людей потребно загрызать. Собственно, какая разница меж человеком и мышью? — никакой, оба пахнут завлекательно и оба неудовлетворительны в конце концов. (Какая масса у меня значительных мыслей! удивительно, даже голова кружится). Потом, знаменитый кот Федот Мурлыка, которого мыши прозвали «бич Божий», по свидетельству его биографа Жуковского. Этот эпический герой дал незабываемые образцы стратегических приемов войны с подлыми мышами. О коте упоминает По, преклоняясь пред высокой порядочностью представителей нашей породы. Один дрянной писателишка из двуногих даже нарочно называл себя «котом-Мурлыкой», дабы вкрасться в доверие своих глупеньких читателей. Боделэр терпеть не мог собак и относился с уважением к котам. Я сам собак не переношу. Вчера даже написал сатирическую оду по этому вопросу. Как-то все лапы не доходят, а надо бы написать: «Знаменитые коты», гексаметром конечно. III Я убедился, что мне свершить суждено великие дела! Рано утром я сидел под рылом водосточной трубы и двое двуногих прошли мимо. Они остановились около меня и говорили. Тогда я отвечал им пронзительным мяуканьем, едким и всепроникающим, как пролитое масло, — но они не поняли меня. Естественно — мы говорили на разных языках. Вот наш разговор: — . . . . . . . . . . . . [9] . Второй: Я же вам говорю… Я: Ммя-я-я-я-яу… ммя-ммя-мммяяя-я-я-яу-иийау! Первый: Проклятая кошка! Тут удар ноги выбил меня на мостовую. Я зашипел, дважды перевернувшись в воздухе турманом, стал разом, словно Навуходоносор, на все четыре лапы и звонкая кошачья брань пронизала воздух. Они сделали вид будто не слыхали ничего и продолжали пересказывать друг другу свои гнусные проделки. Теперь я убедился, что мне суждено свершить великие дела. Если эта сволочь вертит миром, эти голопуэые, — то что же сделаю я! Я — кот Бубера, великий и единственный в своем роде мыслитель! И потом эти разговоры о гениальности немецких котов пора бы кончить, они мне надоели… Немцы! что такое немцы?! — Заметьте, что я это говорю до войны (теперь всего еще 1911 год на исходе), тут нет ни капли того, что через какие-нибудь три-четыре года будет называться официальным немцеедством. IV Но слава не прельщает меня. Мне довольно собственного уважения! V Но я презираю свое тело. VI В нем светит белесовато-коричневое солнце, нет конца возмущенным водам, пространства коих я должен каждый раз преодолеть. Я презираю этот мир. VII VIII Составил план: 1) кот Мур и современность, 2) часть историческая, 3) кот Мур в свете теории познания и т. д. — Нужно провести идею муризма. Ею многие заинтересуются. В наше время она будет иметь огромный успех. «Мурист» бегает по крыше и вопит о том, как он прекрасен. А через несколько времени буду бегать я, вот и все, называется — эволюция искусства. IX Базиль потихоньку отвел меня в сторону, дергал меня за плечо и говорил: «Бубера, я понимаю тебя! Я понял в чем тут суть! Ты это все очень тонко подметил. Очень, очень… О, мы понимаем друг друга!» Потом он даже прослезился на этом самом плече. Все врет, отлично знаю, что ничего не понял. Он мне читал одну свою балладу, — дрянь, дрянь, никакой экспрессии, динамизма и того, так сказать и т. д., что отличает истинные создания искусства. Мэри была сегодня так необыкновенно нежна, так мила, просто узнать ее не мог. Я держался с нею несколько высокопарно. Она сказала мне на прощанье: «Мой мальчик, мой серый красавец, краса моя, — ты теперь загордишься и забудешь свою Мэри» — я сочувственно мяукнул. Тогда она замурлыкала, как кинето-фон, ее хвост описал в воздухе нечто совершенно неописуемое и она прошептала: «Милый, счастье мое, я признаюсь тебе… ведь… ведь у нас… скоро… будут… будут… котятки!..» Я чуть не задохся от удивления, но быстро пришел в себя, — котята! какая кислятина! X XI XII

I. Надгробная речь коту Бубере, произнесенная над его прахом Базилем (Стенограмма) Меня просят говорить, — я откажусь! Нет, честное слово, я откажусь! я не могу! Ну, право же, я не могу. Ну, позвольте! Нет, господа, увольте! я сегодня даже и нездоров. Ну, что я буду говорить! Ну, хорошо, хорошо. Не сердитесь. Я начинаю. Милостивые государыни и милостивые государи! Мы потеряли лучшего из друзей кошачества вообще и каждого из нас, — я плачу, милостивые государи! — и каждого из нас — хнык! хнык! — в частности. Вот он лежит перед нами — смотрите на него в последний раз! — вот он! Ужасная судьба сразила его. О, новый Ахилл! Сердце мое рвется на части, друзья мои! — Хнык! хнык! — Серые лапки сложены на пушистой груди. — Хнык! хнык! мяу! — Серые лапки, написавшие «Критику житейской философии»! Хнык! О, кот! О, лучшее перло [перо?] мира! и ты подвержен несчастным случаям. И ты можешь погибнуть от черствой и бесстыдной руки какого-то двуногого шарлатана… Милостивые государи! Вы слышите: я говорю — двуногого! — хш! хшш-ххшшш! — ххшш — ш — ш — шшш! Хнык! Мяу! мяу! мяу! Не забудем тебя, Бубера! Ты незабвенен. Как юный и пылкий любовник бежавший капризной красотки вспоминается ей, когда у ней болят зубы — так и мы не забудем тебя. Земля тебе сардиночным мясом! небеса тебе кипяченым молоком! — мяу! Хнык! Прощай, мой друг — я плачу, милостивые государи. Вы видите, — я плачу… II Уже во время печатания этой удивительной книги редактор совершенно неожиданно получил из Южной Америки через И.А. Аксёнова заказное письмо нижеследующего содержания: Милостивый Государь, Господин Редактор! Не имея возможности путем закона требовать приостановки печатания неизвестно кем доставленной Вам речи покойного брата моего, т. к. законы не защищают нас, а в России самое имя наше стало образцом гнуснейшей профессии, вижу себя в необходимости униженно просить Вас поместить одновременно с помянутым документом портрет кота Буберы, брата моего и следующие строки. — Описание наружности моего брата, как видно из портрета, совершенно не соответствует истине и объясняется разве только достаточно пошлой пословицей: впотьмах все кошки серые. Мой брат был бел, как бутон еще не распустившегося ландыша и таков же был весь его нравственный облик. Кротость его характера, составляющая нашу семейную черту, была признана всеми. Кто хочет писать другое, будет иметь дело со мной. Неверно также, совершенно неверно все, что можно было бы заключить из речи в В. А. К. о богемских его будто бы наклонностях, социалистических тенденциях и безбожном образе мыслей. Некоторыми лицами, действительно, распространяются подобные измышления, — я слишком уважаю Вас, г. Редактор, чтобы предполагать Вас их единомышленником. Наглядным опровержением (если оно нужно) всей этой клеветы будет «Полное собрание сочинений К. Буберы», в частности III том, — «О причинах воспрещения собакам входа в присутственные места и разрешения того же котам и кошкам». — Брат мой только один раз побывал на крыше, за всю свою жизнь не съел ни одной канарейки (а я знаю фокса, который пожрал 4 зябликов сразу), не поймал ни одной золотой рыбки, не испортил ни одного провансаля и преданность его своему ящику с песком не знала границ. Последние его слова были: «Не мстите убийце, — это придаст односторонний характер будущему». — Говорю со слов достоверных свидетелей, ибо сама находилась в это время за океаном, где меня удерживали новые семейные обязанности. Надеюсь на Ваше просвещенное участие, г. Редактор. Царапаю Ваш ботинок. М-м Пуф-Бубера 6 июля. Патагония.

Когда мне было двенадцать лет, я гостил летом в писательском Переделкине у моего школьного товарища. Он был сыном критика Веры Смирновой, это о нем упоминал Борис Пастернак в записях Л. Чуковской: «Это человеческий детеныш среди бегемотов». Он утонул, когда нам было по двадцать лет. Тогда, в детское лето, у Веры Васильевны была рукопись, которая называлась «Мальчик». Автором рукописи был седой человек, большой, крепкий, громкий, с палкой в размашистых руках. Он бранился на неизвестных мне людей, бросался шишками, собаку Шарика звал Трехосным Эллипсоидом, играл в шахматы, не глядя на доску, читал Тютчева так, что я до сих пор слышу «Итальянскую виллу» его голосом, и уничтожал меня за недостаточный интерес к математическим наукам. Его звали Сергей Павлович Бобров; имя это ничего нам не говорило. Через два года вышла его книга «Волшебный двурог» — вроде «Алисы в стране математических чудес», где главы назывались схолиями, отступления были интереснее сюжета, шутки — лихие, картинки — Конашевичевы, а заглавная геометрическая фигура с полумесяцем не имела никакого отношения к действию. За непедагогическую яркость книгу тотчас разгромила твердая газета «Культура и жизнь». Следующая «занимательная математика» Боброва появилась через несколько лет и была надсадно-бледная. Но мы уже знали, что Бобров был поэтом, и читали в старых альманахах «Центрифуги» («такой-то турбогод») его малопонятные стихи и хлесткие рецензии: «Ну что же, дорогой читатель, наденем калоши и двинемся вглубь по канализационным тропам „Первого журнала русских футуристов“…» [10] . Видели давний силуэт работы Кругликовой, — усы торчат, губы надуты, над грудой бумаг размахивается рука с папиросой, сходство — как будто тридцати лет и не было. Это была невозвратная история. Когда потом в оттепельной «Литературной Москве» вдруг явились два стихотворения Боброва, филологи с изумлением говорили друг другу: «А Бобров-то!..» Когда мне было двадцать пять лет, в Институте мировой литературы начала собираться стиховедческая группа. Ее можно было назвать клубом неудачников. Все старшие участники помнили, как наука стиховедения была отменена почти на тридцать лет, а их собственные работы в лучшем случае устаревали на корню. Председательствовал Л.И. Тимофеев, приходили Бонди, Квятковский, Штокмар, Никонов, Стеллецкий, один раз появился Голенищев-Кутузов. У Бонди была книга о стихе, зарезанная в корректуре. Штокмар в депрессии сжег огромную картотеку рифм Маяковского. Нищий Квятковский был принят в Союз писателей за считанные годы до смерти и представляемые в комиссию несколько экземпляров своего «Поэтического словаря» 1940 г. собирал по одному у знакомых. Квятковский отбыл свой срок в 1930-е гг. на Онеге, Никонов в 1940-е в Сибири, Голенищев в 1950-е в Югославии: там, в тюрьме у Тито, он сочинил свою роспись словоразделов в русском стихе (все примеры — по памяти), вряд ли подумав, что это давно уже сделал Шенгели. Бобров появился на первом же заседании. Он был похож на большую шину, из которой наполовину вышел воздух: такой же зычный, но уже замедленный. После заседания я одолел робость и подошел к нему: «Вы меня не помните, а я вас помню: я тот, который с Володей Смирновым…» — «А, да, конечно, Володя Смирнов, бедный мальчик…» — и он позвал прийти к нему домой. Дал для проверки два своих непечатавшиеся этюда, «Ритмолог» и «Ритор в тюльпане», и один рассказ. В рассказе при каждой главе был эпиграф из Пушкина («А.П.»), всякий раз — прекрасный и забытый до неузнаваемости («Летит испуганная птица, услыша близкий шум весла», — откуда это?). В «Риторе» мимоходом было сказано: «Говорят, Достоевский предсказал большевиков, — помилуйте, да был ли такой илот, который не предсказал бы большевиков?» «Илот» мне понравился. Я стал бывать у него почти что каждую неделю. Это продолжалось десять лет. Когда я потом говорил о таком сроке людям, знавшим Боброва, они посматривали на меня снизу вверх: Бобров славился скверным характером. Но ему хотелось иметь собеседника для стиховедческих разговоров, и я оказался подходящим. Как всякий писатель, а особенно — вытесненный из литературы, он нуждался в самоутверждении. Первым русским поэтом нашего века был, конечно, он, а вторым — Пастернак. Особенно Пастернак тех времен, когда он, Бобров, издавал его в «Центрифуге». «Как он потом испортил „Марбург“! только одну строфу не тронул, да и то потому, что ее процитировал Маяковский и написал: „гениальная“». Уверял, что в молодости Пастернак был нетверд в русском языке: «Бобров, почему вы меня не поправили: „падет, главою очертя“, „а вправь пойдет Евфрат“? а теперь критики говорят: неправильно». — «А я думал, вы — нарочно». С очень большим уважением говорил об отце Пастернака: «Художники знают цену работе, крепкий был человек, Борису по струнке приходилось ходить. Однажды спросил меня: у Бориса настоящие стихи или так? Я ответил». «Ответил» — было, конечно, главное. Посмертную биографию «Люди и положения», где о Боброве упомянуто мимоходом и неласково, он очень не любил и называл не иначе, как «апокриф». К роману был равнодушен, считал его славу раздутой. Но выделял какие-то подробности предреволюционного быта, особенно душевного быта: «очень точно». Доброй памяти об этом времени в нем не было. «На нас подействовал не столько 1905 год, сколько потом реакция — когда каждый день раскрываешь газету и читаешь: повешено столько-то, повешено столько-то». Об Асееве говорилось: «Какой талант, и какой был легкомысленный: ничего ведь не осталось. Впрочем вот теперь премию получил, кто его знает. Однажды мы от него недавно уходили в недоумении, а Оксана выходит за нами в переднюю и тихо говорит: вы не думайте, ему теперь нельзя иначе, он ведь лауреат». Пастернак умирал гонимым, Асеев — признанным, это уязвляло Боброва. Однажды, когда он очень долго жаловался на свою судьбу со словами «А вот Асеев…», я спросил: «А вы захотели бы поменяться жизнью с Асеевым?» Он посмотрел так, как будто никогда об этом не задумывался, и сказал: «А ведь нет». Читал стихи Бобров хорошо, громко подчеркивая не мелодию, а ритм: стиховедческое чтение. Я просил его показать, как «пел» Северянин — он отказался. А как вбивал в слушателей свои стихи Брюсов, — показал: «Демон самоубийства», то чтение, о котором говорится в автобиографическом «Мальчике»: «Своей, — улыбкой, — странно, — длительной, — глубокой, — тенью, — черных, — глаз, — он часто, — юноша, — пленительный, — обворожает, — скорбных, — нас…» («А интонация Белого записана: Метнер написал один романс на его стихи, где нарочно воспроизвел все движения его голоса». Какой? «Не помню». Я стал расспрашивать о Белом — он дал мне главу из «Мальчика» с ночным разговором, очень хорошую, но ничего не добавил). «Брюсов не только сам все знал напоказ, но и домашних держал так же. Мы сидим у него, говорим о стихах, а он: „Жанночка, приЯеси нам тот том Вер-лена, где аллитерация на „л“!“ — и Жанна Матвеевна приносит том, раскрытый на нужной странице». Кажется, об этом вспоминали и другие: видимо, у Брюсова это был дежурный прием. «Умирал — затравленный. Эпиграмму Бори Лапина знаете: „И вот уж воет лира над тростью этих лет“? Тогда всем так казалось. Когда он умер, Жанна Матвеевна бросилась к профессору Кончаловскому — брат художника, врач, — „Доктор, ну как же это!“ А он буркнул ей: „Не хотел бы — не помер бы“.» «А Северянина мы всерьез не принимали. Его сделал Федор Сологуб. Есть ведь такое эстетство — наслаждаться плохими стихами. Сологуб взял все эти брошюрки, их было под тридцать, и прочитал их от первой до последней. Отобрал из них все, что получше, добавил последние его стихи, и получился „Громокипящий кубок“. А в следующие свои сборники Северянин стал брать все, что Сологуб забраковал, и понятно, что они получались один другого хуже». «Однажды он вернулся из Ялты, протратившись в пух и прах. Там жил царь, — так вот, когда Северянин ездил в такси, ему устраивали овации громче, чем царю. Понятно, что Северянин только и делал, что ездил в такси. А народ тоже понимал, что к чему: к царю относились — известно как, вот и усердствовали для Северянина». Одно неизданное асеевское стихотворение я запомнил в бобровском чтении с одного раза. «Сидел Асеев у меня вечером, чай пили, о стихах разговаривали. Ушел — забыл у меня пальто. Наутро пришел, нянька ему открыла, он берет пальто и видит, что на окне стоит непочатая бутылка водки. Он ужасно обижен, что вчера эта бутылка не была употреблена по назначению, и пишет мне записку. Прихожу — читаю (двенадцать строчек — одна фраза): „У его могущества, кавалера Этны, мнил поять имущество, ожидая тщетно, — но, как на покойника, с горнего удела (си-речь, с подоконника) на меня глядела — та, завидев коюю (о друзья, спасайтесь!), ввергнут в меланхолию — Юргис Балтрушайтис“». Следовало пояснение об уединенных запоях Балтрушайтиса. «Почему: кавалера Этны?» — «Это наши тогдашние игры в Гофмана». — «И „Песенка таракана Пимрома“ — тоже?» — «Тоже», — но точнее ничего не сказал. Бобров несколько раз начинал писать воспоминания или надиктовывать их на магнитофон; отрывки сохранились в архиве. Я прошу прощения, если что-то из этого уже известно. «Но, — говорил Бобров, — помните, пожалуйста, что Аристотель сказал: „известное известно немногим“.» — «Где?» — «Сказал — и все тут». Я остался в убеждении, что эту сентенцию Бобров приписал Аристотелю от себя, — за ним такое водилось. Но много лет спустя, переводя «Поэтику» Аристотеля (которую я читал по-русски не раз и не пять), я вдруг на самом видном месте наткнулся, словно впервые, на бобровские слова: «известное известно немногим». Аристотель и Бобров оказались правы. О Маяковском он упоминал редко, но с тяжелым уважением, называл его «Маяк». «Однажды сидели в СОПО, пора вставать из-за столиков, Маяковский говорит: „Что ж, скажем словами Надсона: Пожелаем тому доброй ночи, кто все терпит во имя Христа“ и т. д. Я сказал: „Пожелаем, только это не Надсон, а Некрасов“. Маяковский помрачнел: „Аксенов, он правду говорит?“ — „Правду“. — „Вот сволочи, я по десяти городам кончал этим свои выступления — и хоть бы одна душа заметила“». Хлебников пришел к Боброву, не зная адреса. Бобров вернулся домой, нянька ему говорит: вас ждет какой-то странный. «Как вы меня нашли?» Хлебников поглядел, не понимая, сказал: «Я шел к Боброву». Входила в моду эйнштейновская теория относительности, Хлебников попросил Боброва ему ее объяснить. Бобров с энтузиазмом начал и вдруг заметил, что Хлебников смотрит беспросветно-скучно. «В чем дело?» — «Бобров, ну что за пустяки вы мне рассказываете: скорость света, скорость света. Значит, это относится только к таким мирам, где есть свет; а как же там, где света нет?» Я спросил Боброва: «А каковы хлебников-ские математические работы?» — «Мы носили их к такому-то большому математику (я забыл, к какому), он читал их неделю и вернул, сказав: лучше никому их не показывайте». Кажется, их потом показывали и другим большим математикам, и те отзывались с восторгом, но как-то уклонялись от ответственности за этот восторг. «Хлебников терпеть не мог умываться: он просто не понимал, зачем это нужно. Поэтому всегда был невероятно грязен. Оттого у него и с женщинами не было никаких романов». По складу своего характера Бобров обо всех говорил что-нибудь неприятное. «И Аксенова женщины не любили. Он был тяжелый человек, замкнутый, его в румынском плену на дыбе пытали, как при царе Алексее Михайловиче. Книгу его „Неуважительные основания“ видели? Огромная, роскошная; он принес рукопись в „Центрифугу“, сказал: „издайте за мой счет и поставьте свою марку, мне ваши издания нравятся; я написал книгу стихов „Кенотаф“, а потом увидел, что у вас стихи интереснее и сжег ее“». (Не ошибка ли это? Судя по письмам Аксенова, они в это время были знакомы лишь заочно). «Так вот, „Основания“ он написал для Александры Экстер, художницы, а она его так и не полюбила. А потом для Любови Поповой, художницы, он устроил у Мейерхольда постановку „Великодушного рогоносца“, ее конструкции к „Рогоносцу“ обошли все мировые книги по театру, а она его так и не полюбила». Мария Павловна, жена Боброва, переводчица, вступилась; ее прозвище было «белка», Аксенов ей когда-то посвятил стихи с геральдикой: «Луну грызет противобелка с герба неложной красоты; но ты — фарфор, луны тарелка, хоть и орех для белки ты»… Бобров набросился на нее: «А ты могла бы?» — «Нет, не могла бы». Поэт Иван Рукавишников, Дон-Кихот русского триолета, был алкоголик последней степени: с одной рюмки пьян вдребезги, а через полчаса чист, как стеклышко. Наталья Бенар (та, которая, когда умер Блок и все поэтессы писали грустные стихи, как у них был роман с Блоком, одна писала грустные стихи, как у нее не было романа с Блоком), — Наталья Бенар носила огромные шестиугольные очки — чтобы скрыть шрамы: какой-то любовник разбил об нее бутылку. («Спилась из застенчивости», — прочитал я потом о ней у О. Молчановой <Мочаловой>). Борис Лапин («какой талантливый молодой человек был!»), кажется, был в начале кокаинистом. Вадим Шершеневич обращался с молоденькой женой, как мерзавец, а стоило ей сказать полслова поперек, он устраивал ей такие сцены, что она начинала просить прощения. Тогда он говорил: «Проси прощения не у меня, а у этой электрической лампочки!» — и она должна была поворачиваться к лампочке и говорить: «Лампочка, прости меня, я больше не буду», и горе ей, если это получалось недостаточно истово, — тогда все начиналось сначала. Я склонен этому верить: жена Шершеневича и в самом деле покончила самоубийством. Борис Садовской, чтобы подразнить Эллиса в номерах «Дон», натянул на бюст чтимого Данте презерватив. Эллис, чтобы подразнить Бориса Садовского, — лютого антисемита, который больше всего на свете благоговел перед Фетом и Николаем I, — показывал Садовскому фотографию Фета и говорил: «Боря, твой Фет и вправду еврей — посмотри, какие у него губы!» Садовской сатанел, бил кулаком по столу и кричал: «Врешь, он — поэт!» («С.П., а это Садовского Вы анонсировали в „Центрифуге“: „…сотрудничество кусательнейшего Птикса: берегитесь медно-лобцы“?» — «Садовского». — «Как же он к вам пошел, он же ненавидел футуризм». — «А вот так»). «Левкий Жевержеев, который давал деньги футуристам на „Союз молодежи“, был библиофил. Это особенная порода, вы ее не знаете. Был я у него, кончился деловой разговор, встали: „сейчас я покажу вам мои книги“. Отдергивает занавеску, там полки до потолка, книги — такие, что глаза разбегаются, и все в изумительных переплетах. Я, чтобы не ударить в грязь лицом, беру том „Полярной звезды“, говорю: „Это здесь, кажется, напечатан непереиздававшийся вариант такого-то стихотворения Баратынского?..“ — и вдруг вижу, что том не разрезан, а на лице у Жевержеева брезгливейшее отвращение. „Почему?..“ — спрашиваю. — „А я, молодой человек, книг принципиально! не! читаю!“ — „Почему?“ — „Потому что книги от этого пор-тят-ся“». «А вы знаете, что в „Центрифуге“ должен был издаваться Пушкин? „Пушкин — Центрифуге“, неизвестные страницы, подготовил Брюсов. Не потому неизвестные, что неизданные, а потому что никто их не читает. Думаете мало таких? целая книга!» (Я вспомнил эпиграфы, подписанные «А.П.». Потом в архиве Брюсова я нашел этот договор его с «Центрифугой»). «На Пушкине мы однажды поймали Лернера. Устроили публикацию окончания пушкинской „Юдифи“ — будто бы найдено в старых бумагах, в таком-то семействе, где и действительно в родне были знакомые Пушкина, и так далее. Лернер написал восторженную статью и не заметил, что публикация помечена, если по новому стилю, первым апреля. Этот номер „Биржовки“, где была статья Лернера, мы потом в каталогах перечисляли в списке откликов на продукцию издательства „Центрифуга“». Когда он о ком-нибудь говорил хорошо, это запоминалось по необычности. Однажды он вдруг заступился за Демьяна Бедного: «Он очень многое умел, просто он вправду верил, что писать надо только так, разлюли-малина». (Я вспомнил Пастернака — о том, что Демьян Бедный — это Ганс Сакс современной поэзии). Был поэт из «Правды» Виктор Гусев, очень много писавший дольниками, я пожаловался, что никак не кончу по ним подсчеты; Бобров сказал: «Работяга был. Знаете, как он умер? В войну, в Радиокомитете писал целый день, переутомился, сошел в буфет, выпил рюмку водки и упал. И Павел Шубин так же помер. Говорил, что проживет до семидесяти, все в роду живучие, а сам вышел утром на Театральную площадь, сел под солнышко на лавочку и не встал». Мария Павловна: «В Доме писателей был швейцар Афоня, мы его спрашивали: „Ну, как, Афоня, будет сегодня драка или нет?“ Он смотрел на гардероб и говорил: „Шубин — здесь, Смеляков — здесь: будет!“» Я не проверял этих рассказов: если они не достоверны, пусть останутся как окололитературный фольклор. Этот Афоня, кажется, уже вошел в историю словесности. Извиняясь за происходящее, он говорил: «Такая уж нынче эпошка». Бобров закончил московский Археологический институт в Староконюшенном переулке, но никогда о нем не вспоминал, а от вопросов уклонялся. Зато о незаконченном учении в Строгановском училище и о художниках, которых он знал, он вспоминал с удовольствием. «Они мастеровые люди: чем лучше пишут, тем косноязычнее говорят. Илья Машков вернулся из Италии: „Ну, ребята, Рафаэль — это совсем не то. Мы думали, он — вот, вот и вот (на лице угрюмость, руки резко рисуют в воздухе пирамиду от вершины двумя скатами к подножью), а он — вот, вот и вот (на лице бережность, две руки ладонями друг к другу плавными зигзагами движутся сверху вниз, как по извилистому стеблю)“. Кажется, это вошло в „Мальчика“». Наталья Гончарова иллюстрировала его первую книгу, «Вертоградари над лозами», он готов был признать, что ее рисунки лучше стихов: стихи эти он вспоминал редко, а рисунки часто. Ее птицу с обложки этой книги Мария Павловна просила потом выбить на могильной плите Боброва. Ларионова он недолюбливал, у них была какая-то ссора. Но однажды, когда Ларионов показывал ему рисунки — наклонясь над столом, руки за спину, — он удивился напряженности его лица и увидел: Гончарова сзади неслышно целовала его лапищи за спиной. «Она очень сильно его любила, я не знал, что так бывает». «Малевич нам показывал красный квадрат, мы делали вид, что это очень интересно. Он почувствовал это, сказал: „С ним было очень трудно: он хотел меня подчинить“. — „Как?“ — „А вот так, чтобы меня совсем не было“. — „И что же?“ — „Я его одолел. Видите: вот тут его сторона чуть-чуть скошена. Это я нарочно сделал — и он подчинился“. Тут мы поняли, какой он больной человек». Я сказал, что люблю конструкции Родченко. «Родченко потом был не такой. Я встретил его жену, расспрашиваю, она говорит: „Он сейчас совсем по-другому пишет“. Как? „Да, так, — говорит, — вроде Ренуара…“ А Федор Платов тоже по-другому пишет, только наоборот: абстрактные картины». Абстрактные в каком роде? «А вот как пришел ковер к коврихе, и стали они танцевать, а потом у них народилось много-много коврят». Федора Платова, державшего когда-то издательство «Пета» (от глагола «петь»), я однажды застал у Боброва. Он был маленький, лысый, худой, верткий, неумолчный и хорохорящийся, а с ним была большая спокойная жена. Шел 350-летний юбилей Сервантеса, и чинный Институт мировой литературы устроил выставку его картин к «Дон-Кихоту». Мельницы были изображены такими, какими они казались Дон-Кихоту: надвигались, вращались и брызгали огнем; это и вправду было страшно. Больше всего мучился Бобров из-за одной только своей дурной славы: считалось, что это он в последний приезд Блока в Москву крикнул ему с эстрады, что он — мертвец, и стихи у него — мертвецкие. Через несколько месяцев Блок умер, и в те же дни вышла «Печать и революция» с рецензией Боброва на «Седое утро», где говорилось примерно то же самое; после этого трудно было не поверить молве. Об этом и говорили и много раз писали; С.М. Бонди, который мог обо всем знать от очевидцев, и тот этому верил. Я бы тоже поверил, не случись мне чудом увидеть в забытом журнале, не помню, каком, чуть ли не единственное тогда упоминание, что кричавшего звали Струве. (Александр Струве, большеформатная брошюра о новой хореографии с томными картинками). Поэтому я сочувствовал Боброву чистосердечно. «А рецензия?» — «Ну, что рецензия, — хмуро ответил он. — Тогда всем так казалось». Как это получилось в Политехническом музее, — для меня понятнее всего из записок О. Мочаловой, которые я прочел много позже (ЦГАЛИ, 272, 2, 6, л. ЗЗ). После выходки Струве «выскочил Сергей Бобров, как будто и защищая поэзию, но так кривляясь и ломаясь, что и в минуту разгоревшихся страстей этот клоунский номер вызвал общее недоумение. Председательствовал Антокольский, но был безмолвен». Кто знает тогдашний стиль Боброва, тот представил себе впечатление от этой сцены. Струве был никому не знаком, а Боброва знали, и героем недоброй памяти стал именно он. Собственные стихи Боброва были очень непохожи на его буйное поведение: напряженно-простые и неуклюже-бестелесные. На моей памяти он очень мало писал стихов, но запас неизданных старых, 1920-1950-х гг., был велик. Мне нужно было много изобретательности, чтобы хвалить их. Но одно его позднее стихотворение я люблю: оно называется «Два голоса» («1 — мужской, 2 — женский»), дата — 1935. На магнитофоне было записано его чтение вдвоем с Марией Павловной: получалось очень хорошо. 1 Будит тихая славная поступь волны 2 поступь 1 Тишину и певучие сны 2 летучие 1 И ее говорливая радость шумит 2 сладость 1 Она говорит и бежит 2 — 1 — 2 Она говорит и бежит 1 вздыхающий 2 Послушай ее лепечущий день 1 могучую 2 Узорную и летучую тень 1 — 2 Мы тихо поднимем взоры свои 1 Как крылья и лепестки 2 — 1 — 2 Как живые лучи 1 Почти мотыльки 2 мотыльки 1 и бархатной мглы 2 Причудливой тайны 1 радугой мглы 2 Мы будем носиться 1 Свободный и свежий 2 он тешит и нежит 1 ближе, живее 2 Все реже, слабее 1 к устам 2 Он тихий, он льется, он жмется 1 Он с сердцем сольется 2 и бисером струй 1 Дрожащих лучей 2 блестящих огней 1 Звенящих огней 2 золотистых лучей 1 Простой поцелуй 2 и живой 1 Мы выйдем из листиков 2 из мхов 1 Как певучий 2 фагота шмель 1 И легкая трель 2 говорит как свирель 1 — 2 И к сердцу приходит она. 1 И ей говорит в ручье волна 2 — 1 — 2 О как чиста и жива, 1 — 2 Как каждый камень слышит ее 1 И волненье мое 2 и мое 1 Мы будем как легкие листики 2 пен 1 Плясать и шуметь 2 у алмазных стен 1 взлетать 2 И в легкую радугу капель 1 — 2 И как день золотой сиять. 1 Узорная ходит взлетая тень 2 убегая 1 Горит просторная лень 2 узорная 1 И день говорит и листик 2 горит 1 И в ветре раскинувшись 2 он горит 1 бежит 2 И ветер приходит к нему волной 1 Замирает 2 Отвечает сумрак лесной 1 И он говорит 2 Он легкие песни поет весне 1 Тебе 2 и тебе 1 Тебе и мне 2 Тебе и мне Одна его книга в прозе, долго анонсированная в «Центрифуге», так и не вышла, остались корректурные листы: «К. Бубера. Критика житейской философии». Книга издевательская, со включением стихов К. Буберы (с рассеченными рифмами) и с жизнеописанием автора. (Последними словами умирающего Бу-беры были: «Не мстите убийце — это придаст односторонний характер будущему». Мне они запомнились). Таким образом, и тут в начале был Гофман. Из переводов чаще всего вспоминались Шарль ван-Лерберг, которого он любил в молодости («Дождик, братец золотой…») и Гарсиа Лорка. Если бы было место, я бы выписал его «Романс с лагунами» о всаднике Дон Педро, он очень хорош. Но больше всего он гордился стихотворным переложением Сы Кун-ту, «Поэма о поэте», двенадцатистишия с заглавиями: «Могучий хаос», «Пресная пустота», «Погруженная сосредоточенность», «И омыто, и выплавлено», «Горестное рвется» и т. д. «Пришел однажды Аксенов, говорит: „Бобров, я принес вам китайского Хлебникова!“ — и кладет на стол тысячестраничный том, диссертацию В.М. Алексеева». Там был подстрочный перевод с комментариями буквально к каждому слову. В 1932 г. Бобров сделал из этого поэтический перевод, сжатый, темный и выразительный. «Пошел в „Интернациональную литературу“, там работал Эми Сяо, помните, такой полпред революционной китайской литературы, стихи про Ленина и прочее. Показываю ему, и вот это дважды закрытое майоликовое лицо (китаец плюс коммунист) раздвигается улыбкой и он говорит тонким голосом на всю редакцию: „Това-ли-си, вот настоящие китайские стихи!“» После этого Бобров послал свой перевод Алексееву, тот отозвался об Эмми Сяо «профессиональный импотент», но перевод одобрил. Напечатать его удалось только в 1969 г. в «Народах Азии и Африки», стараниями С.Ю. Неклюдова. С наибольшим удовольствием вспоминал Бобров не о литературе, а о своей работе в Центральном статистическом управлении. «Это было настоящее дело». Книгой «Индексы Госплана» он гордился больше, чем изданиями «Центрифуги». «Там я дослужился, можно сказать, до полковничьих чинов. Люди были выучены на земской статистике, а земские статистики, не сомневайтесь, умели знать, сколько ухватов у какого мужика. Потом все кончилось: потребовалась статистика не такая, какая есть, а какая надобна; и ЦСУ закрыли». Закрыли с погромом: Бобров отсидел в тюрьме, потом отбыл три года в Кокчетаве, потом до самой войны жил за 101-м километром, в Александрове. Вспоминать об этом он не любил, кокчетавские акварели его — рыжая степь, голубое небо — висели в комнате не у него, а у его жены. (Фраза из воспоминаний Марии Павловны: «И я не могла для него ничего сделать, ну, разве только помочь ему выжить». Я и вправду не знаю, как выжил бы он без нее). Первую книжку после этого ему позволили выпустить лишь в войну: «Песнь о Роланде», пересказ для детей размером «Песен западных славян», Эренбург написал предисловие и помог издать — Франция считалась тогда союзником. О стихе «Песен западных славян» Пушкина он писал еще в 1915 г., писал и все десять своих последних лет. Несколько статей были напечатаны в журнале «Русская литература». Большие, со статистическими таблицами, выглядели они там очень необычно, но редактор В. Г. Базанов (писатели-преддекабристы, северный фольклор) был человек хрущевской непредсказуемости. Бобров ему чем-то понравился, и он открыл Боброву зеленую улицу. Литературоведы советской формации были недовольны, есениновед С. Кошечкин напечатал в «Правде» заметку «Пушкин по диагонали» (диагональ квадрата статистического распределения — научный термин, но Кошечкин этого не знал). Сорок строчек в «Правде» — не шутка, Бобров бурно нервничал, все его знакомые писали письма в редакцию — даже академик А. Н. Колмогоров. Колмогоров в это время, около 1960 г., заинтересовался стиховедением: этот интерес очень помог полузадушенной науке встать на ноги и получить признание. Еще Б. Томашевский в 1917 г. предложил исследовать ритм стиха, конструируя по языковым данным вероятностные модели стиха и сравнивая их с реальным ритмом. Колмогорову, математику-вероятностнику с мировым именем, это показалось интересно. Он усовершенствовал методику Томашевского, собрал стиховедческий семинар, воспитал одного — двух учеников-стиховедов. Бобров ликовал. А дальше получился парадокс. Колмогоров, профессиональный математик, в своих статьях и докладах обходился без математической терминологии, без формул, это были тонкие наблюдения и точные описания вполне филологического склада, только с замечаниями, что такой-то ритмический ход здесь не случаен по такому-то признаку и в такой-то мере. Математика для него была не ключом к филологическим задачам, а дисциплиной ума при их решении. А Бобров, профессиональный поэт, бросился в филологию в математическом всеоружии, его целью было найти такую формулу, такую функцию, которая разом описывала бы все ритмические особенности такого-то стиха. Томашевский и Колмогоров всматривались в расхождения между простой вероятностной моделью и сложностью реального стиха, чтобы понять специфику последнего, — Бобров старался построить такую сложнейшую модель, чтобы между нею и стихом никакого расхождения бы вовсе не было. Колмогоров очень деликатно говорил ему, что именно поэтому такая модель будет совершенно бесполезна. Но Бобров был слишком увлечен. Здесь и случился эпизод, когда Бобров едва не выгнал меня из дому. В «Мальчике» Боброва не раз упоминается книга, которую он любил в детстве, — «Маугли» Киплинга, и всякий раз в форме «Маули»: «мне так больше нравится». Не только я, но и преданная Мария Павловна пыталась заступиться за Киплинга, — Бобров только обижался: «моя книга, как хочу, так и пишу» (дословно). Такое же личное отношение у него было и к научным терминам. Увлеченный математикой, он оставался футуристом: любил слова новые и звучные. Ритмические выделения он называл «литавридами», окончания стиха — «краезву-чиями», а стих «Песен западных славян» — «хореофильным анапестоморфным трехдольным размером». Очень хотел применить к чему-нибудь греческий термин «сизигия» — красиво звучал и ассоциировался с астрономией, которую Бобров любил. Громоздкое понятие «словораздел» он еще в 1920-х гг. переименовал по-советски кратко: «слор». Мне это нравилось. Но потом ему понадобилось переименовать еще более громоздкое понятие «ритмический тип слова» (2-сложное с ударением на первом слоге, 3-сложное с ударением на третьем слоге и т. п.): именно после таких слов, справа от них, следовали словоразделы-слоры. Он стал называть словоразделы-слоры «правыми слорами», а ритмические типы слов — сперва устно, а потом и письменно, — «левыми слорами». Слова оказались названы словоразделами: это было противоестественно, но он уже привык. Колмогоров предложил ему написать статью для журнала «Теория вероятностей» объемом в неполный лист. Бобров написал два листа, а сократить и отредактировать дал мне. Я переделал в ней все «левые слоры» в «ритмотипы слов», чтобы не запутать читателя. Отредактированную статью я дал Боброву. Он, прочитавши, вынес мне ее, брезгливо держа двумя пальцами за уголок: «Возьмите, пожалуйста, эту пародию и больше ее мне не показывайте». Все шло к тому, чтобы тут моим визитам пришел конец. Но статью нужно было все-таки обработать для печати. Я был позван вновь, на этот раз в паре с математиком А.А. Петровым, учеником Колмогорова, удивительно светлым человеком; потом он умер от туберкулеза. («Помните, „Четвертая проза“ начинается: „Веньямин Федорович Каган…“? — я его хорошо знал, это был прекрасный математик…»). Мы быстро и согласно сделали новый вариант, сохранив все «левые слоры», и только внятно оговорив, что это не словоразделы, а слова. Бобров был не очень доволен, но работу принял, и Колмогоров ее напечатал. От этой статьи пошла вся серия публикаций в «Русской литературе», а потом и большая книга. Книгу он сдал в издательство «Наука», но издательство не спешило, а Бобров уже не мог остановиться в работе и делал новые и новые изменения и дополнения. Когда редактор смог взяться за рукопись, оказалось, что она уже устарела, а новый вариант ее был еще только кипящим черновиком. Работу отложили, книга так и не вышла. Материалы к ней легли в архив, но из них невозможно выделить никакую законченную редакцию; сам Бобров в последние годы не мог уже свести в них концы с концами. Сосед Боброва по подъезду писательского дома, Ф.А. Петровский, мой шеф по античной литературе, спросил меня: «А вы заметили, в какой подробности устарел силуэт Кругликовой?» Я не знал. «Там у Боброва в руке папироса, а теперь у него в прихожей казенная вывеска: „Не курить“». Бобров не курил, не ел сладкого, у него был диабет. Полосы бурной активности, когда он за неделю писал десятки страниц, чередовались с полосами вялого уныния. Кажется, это бывало у него всю жизнь. («Вы недовольны собой? да кто ж доволен собой, кроме Эльснера?» — писал ему в 1916 г. Аксенов; Аксенов с Эльснером были шаферами при венчании Гумилева с Ахматовой, и Эльснер уверял, что это он научил Ахматову писать стихи). Однажды он среди стиховедческого разговора спросил меня: «Скажите, знаете ли вы, что такое ликантропия?» — «Кажется, оборотничество?» — «Это такая болезнь, которой страдал царь Навуходоносор». — «А». — «Вы ничего не имели бы против, если бы я сейчас немного постоял на четвереньках?» — «Что вы!» Он встал на коврик возле дивана, постоял минуту, встал, сел и продолжал разговор. «Сколько вам лет?» — спросил он меня однажды. «Двадцать семь». — «А мне семьдесят два. Я бы очень хотел переставить цифры моего возраста так, как у вас». Он умер, когда ему шел восемьдесят второй, — это было в 1971 году. [Позднейшую републикацию «Воспоминаний о Сергее Боброве» см.: Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2000, стр. 385–394] Neizvestnaia kniga Sergeia Bobrova. Iz sobraniia biblioteki Stenfordskogo universiteta. Edited by M.L. Gasparov. Примечания

| ||||||||||||||||||