| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

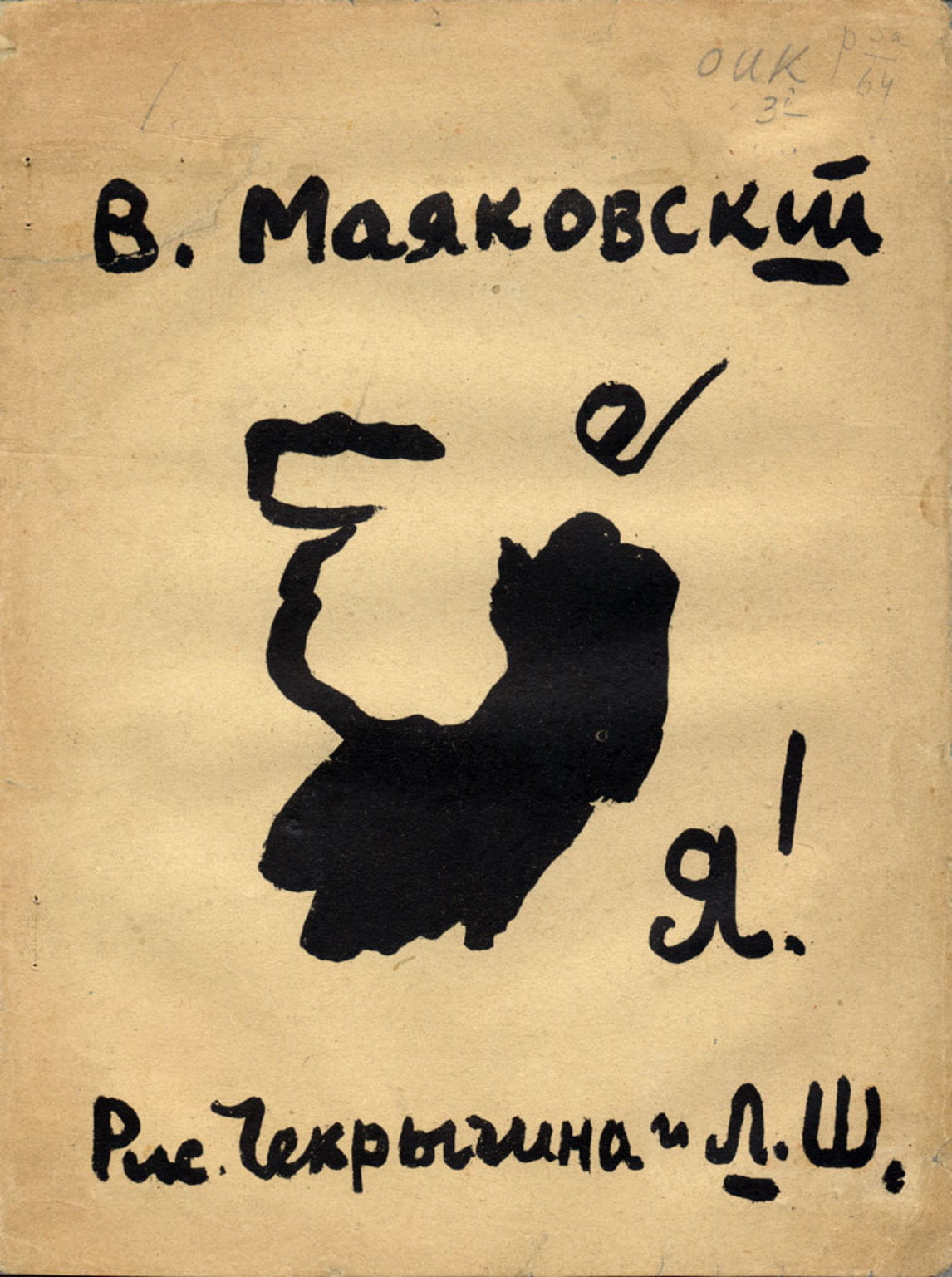

Бенедикт Лившиц. Маяковский в 1913 году. 1931 (2)

Впервые: журнал "Стройка" (Л.). 1931. No 23-24. Сент. С. 8--11. Печатается по журнальному тексту. I Встреча, о которой я хочу рассказать и которая прочно закрепила мои отношения с Маяковским, впервые завязавшиеся за девять месяцев до того, произошла осенью 1913 года. Я только что покончил с отбыванием воинской повинности и жил в гилейском "форте Шаброль", на квартире Николая Бурлюка. Мы оба еще нежились в постелях, когда, приоткрыв дверь, на пороге показался приехавший прямо с вокзала Маяковский. Я не сразу узнал его. Слишком уж был он непохож на прежнего, на всегдашнего Володю Маяковского. Гороховое в искру пальто, очевидно купленное лишь накануне, и сверкающий цилиндр резко изменили его привычный облик. Особенно странное впечатление производили в сочетании с этим щегольским нарядом -- голая шея и светло-оранжевая блуза, смахивавшая на кофту кормилицы. Маяковский был детски горд переменой в своей внешности, но явно еще не освоился ни с новыми вещами, ни с новой ролью, к которой обязывали его эти вещи. В сущности, все это было более чем скромно: и дешевый, со слишком длинным ворсом цилиндр, и устарелого покроя, не в меру узкое пальто, вероятно, приобретенное в третьеразрядном магазине готового платья, и жиденькая трость, и перчатки факельщика; но Володе его наряд казался верхом дендизма -- главным образом оранжевая кофта, которой он подчеркивал свою независимость от вульгарной моды. Эта пресловутая кофта, напяленная им якобы с целью "укутать душу от осмотров", имела своей подоплекой не что иное, как бедность: она приходилась родной сестрою турецким шальварам, которые носил Пушкин в свой кишиневский период. С первых нее слов Маяковский ошарашил меня сообщением, что ему поручено Давидом доставить меня, живого или мертвого, в Москву. Я должен ехать с ним сегодня же, так как на тринадцатое назначен "первый в России вечер речетворцев" и мое участие абсолютно необходимо. Никаких отговорок не может быть теперь, когда моя военная служба кончилась. Деньги? Деньги есть, -- мы едем в мягком вагоне, и вообще беспечальная жизнь отныне гарантирована всем футуристам. Устоять против таких соблазнов было трудно. Мне удалось только выторговать, что не я открою вечер докладом, хотя, по словам Маяковского, на этом особенно настаивал Бурлюк, почему-то убежденный в моем ораторском даровании. Он ошибался. У меня не было ни расположения, ни навыка к выступлениям перед большой аудиторией, между тем как у него и у Маяковского накопился уже известный опыт: постоянные схватки на диспутах и перепалка с публикой были отличной школой самообладания. Николаю, который, разумеется, тоже участвовал в вечере, необходимо было по каким-то делам остаться еще на сутки в Петербурге, мы же с Маяковским в тот же день укатили курьерским в Москву. II В Москве сразу начались сумятица и неразбериха. В город я попал впервые, не понравился он мне чрезвычайно. Согласия на устройство вечера градоначальник, опасаясь скандала, все еще не давал. Я стал подумывать, не стоит ли уехать обратно в Питер. Тогда Маяковский, с которым я неосторожно поделился своими намерениями, прибег к гениальному средству положить конец моим колебаниям. Под каким-то предлогом заняв у меня все бывшие при мне деньги, он через полчаса заявил, что возвратит их только после вечера, заботу же о моем крове, пропитании и прочем он целиком берет на себя. Волей-неволей я оказался прикованным к нему, как каторжник к тачке. Не помню, куда мы заехали с вокзала, где остановились да и остановились ли где-нибудь. Память сохранила мне только картину сложного плутания по улицам и Кузнецкий мост в солнечный, не по-петербургскому теплый полдень. Купив две шикарных маниллы в соломенных чехлах, Володя предложил мне закурить. Сопровождаемые толпою любопытных, пораженных оранжевой кофтой и комбинацией цилиндра с голой шеей, мы стали прогуливаться. Маяковский чувствовал себя как рыба в воде. Я восхищался невозмутимостью, с которой он встречал устремленные на него взоры. Ни тени улыбки. Напротив, мрачная серьезность человека, которому неизвестно почему докучают беззаконным вниманием. Это было до того похоже на правду, что я не знал, как мне с ним держаться. Боялся неверной, невпопад, интонацией сбить рисунок замечательной игры. Хотя за месяц до того Ларионов уже ошарашил москвичей, появившись с раскрашенным лицом на Кузнецком, однако Москва еще не привыкла к подобным зрелищам, и вокруг нас разрасталась толпа зевак. Во избежание вмешательства полиции пришлось свернуть в одну из боковых, менее людных улиц. Заглянули к каким-то Володиным знакомым, потом к другим, еще и еще, заходили всюду, куда Маяковский считал нужным показаться в своем футуристическом великолепии. В Училище живописи, ваяния и зодчества, где он еще числился учеником, его ждал триумф: оранжевая кофта на фоне казенных стен была неслыханным вызовом казарменному режиму школы. Маяковского встретили и проводили овациями. Ему этого было мало. Решив, что его наряд уже примелькался, он потащил меня по мануфактурным магазинам, в которых изумленные приказчики вываливали нам на прилавок все самое яркое из лежавшего на полках. Маяковского ничто не удовлетворяло. После долгих поисков он набрел у Цинделя на черно-желтую полосатую ткань неизвестного назначения и на ней остановил свой выбор. Угомонившись наконец, он великодушно предложил и мне "освежить хотя бы пятном" мой костюм. Я ограничился полуаршином чудовищно-пестрой набойки, из которой, по моим соображениям, можно было выкроить достаточно кричащие галстук и носовой платок. На большее у меня не хватило размаха. Сшила полосатую кофту Володина мать. Он привел меня к себе домой, и странными показались мне не аляповатые обои мещанской квартирки, от которых он, вероятно, по принципу цветового и всякого иного контраста отталкивался своей обновкой, представлявшей нечто среднее между курткой жокея и еврейским молитвенным плащом, -- странным казалось, что у Володи есть дом, мать, сестры, семейный быт. Маяковский -- нежный сын и брат, это не укладывалось в им самим уже тогда утверждаемый образ горлана и бунтаря. Мать явно была недовольна новой затеей Володи: ее смущала зарождавшаяся скандальная известность сына, еще мало похожая на славу. Володины "шалости", как любовно называли их родные, тяготели значительно больше к "происшествиям дня", чем к незримой рубрике: "завоевание славы". Но Маяковский был баловнем семьи: против его прихотей не могла устоять не только мать, но и сестры, милые, скромные девушки, служившие где-то на почтамте. Одна из них, по просьбе брата, соорудила мне галстук, чрезвычайно напоминавший дагомейское лангути, между тем как мать кроила и примеряла Володе его полосатую кофту. От характерной московской суеты этих дней, прожитых бок о бок с метавшимся по всему городу Маяковским, память, повторяю, сберегла мне немногое: впечатление сплошного кавардака, лавиной нараставшего с утра и угрожавшего к вечеру раздавить своей никак не осмысливаемой кентавроподобной веселостью беспомощного заезжего человека. Надо было обладать от рождения даром прямолинейного жеста, устанавливающего в любой среде планиметрию людских отношений, искусством крутого и вместе с тем безобидного поворота, чтобы, не задевая ничьего самолюбия, сохранять, как Маяковский, в этой безликой толчее свое собственное лицо. Он, как всегда, был полон собой, своими еще не оформленными окончательно строчками, обрывками отдельных фраз, еще не сложившимися в задуманную им трагедию, и на ходу все время жевал и пережевывал, точно тугую резину, вязнувшие на его беззубых деснах слова. Впрочем, горланил он не только собственные стихи. Ему нравился тогда "Громокипящий кубок", и он распевал на узаконенный Северянином мотив из Тома: С тех пор как все мужчины умерли, Утеха женщины -- война. Мучительны весною сумерки, Когда призывишь и одна. Это можно было бы счесть данью сентиментальности, от которой в известные минуты не свободен никто из нас, но мне, прошедшему хорошую школу фрейдизма, послышалось в акцентировании первой строки нечто совсем иное. "Зачем с такой настойчивостью смаковать перспективу исчезновения всех мужчин на земле? -- думал я. -- Нет ли тут проявления того, что Фрейд называет Selbstminderwertigkeit {комплекс неполноценности (нем.). -- Ред.} -- сознания, быть может, только временного, собственной малозначительности? " Далеко не уверенный в правильности этого прогноза, я высказал свои догадки Володе и -- попал прямо в цель. Словно не решаясь открыть свою тайну в городе, где он со всеми булыжниками и кирпичами был на короткой ноге, Маяковский стремительно увез меня в Сокольники. Там, на уже опустевшей даче, в заброшенном доме, где мы расположились на ночлег, он признался мне -- в чем? В пустяке, который не взволновал бы и гимназиста четвертого класса. Утром Володя, опять шумный и жизнерадостный, рвался обратно в город. У нас уже не было ни гроша, но он не думал унывать и объявил, что к обеду деньги будут. В "Метрополе" я следил за его кием, как за бушпритом судна, уносящего нас к обещанным в Сокольниках кисельным берегам. Маяковский нервничал, играл плохо, и через час мы ушли, нисколько не разбогатев. Поехали к Ханжонкову, издававшему первый и в то время, кажется, единственный киножурнал. В этом журнале Маяковский иногда помещал свои шаржи и зарисовки, сопровождая их стихотворными подписями. У Ханжонкова он был в долгу, но -- две-три бархатные ноты в голосе, полуиздевательском, полупокровительственном, никак не похожем на голос получателя аванса, и Володя двумя пальцами уже небрежно опускал в карман спасавшую нас пятерку. По дороге в столовую завернули к нему домой: полосатая кофта была, по его предположениям, готова, и ему не терпелось нарядиться в обновку. В вегетарианской столовой, где, как и всюду, платили по счету за уже съеденное, я пережил по милости моего приятеля несколько довольно острых минут. За обедом он с размахом настоящего амфитриона уговаривал меня брать блюдо за блюдом, но, когда наступили неизбежные четверть часа Рабле, Маяковский с каменным лицом заявил мне, что денег у него нет: он забыл их дома. Мое замешательство доставляло ему явное наслаждение: он садически растягивал время, удерживая меня за столом, между тем как я порывался к кассе, намереваясь предложить в залог мои карманные часы. Лишь в самый последний момент, когда я решительно шагнул к дверям, он добродушно расхохотался: все было шуткой, пятерка оказалась при нем. На этом, однако, мои испытания не кончились. Чтобы ясно представить себе всю картину скандала, в котором поневоле пришлось принять участие и мне, необходимо вспомнить, что вегетарианство десятых годов имело мало общего с вегетарианством современным. Оно в своей основе было чем-то вроде секты, возникшей на скрещении толстовства с оккультными доктринами, запрещавшими употребление мяса в пищу. Оно воинствовало, вербуя сторонников среди интеллигенции приблизительно теми же способами, к каким прибегали трезвенники, чуриковцы и члены иных братств. Слепительно белые косынки подавальщиц и снежные скатерти на столах -- дань Европе и гигиене? Конечно, конечно! А все-таки был в них какой-то неуловимый привкус сектантства, сближавший эту почти ритуальную белизну с мельтешением голубиных крыл на хлыстовских радениях. Цилиндр и полосатая кофта сами по себе врывались вопиющим диссонансом в сверхдиетическое благолепие этих стен, откуда даже робкие помыслы о горчице были изгнаны как нечто греховное. Когда же, вымотав из меня все жилы, Маяковский встал наконец из-за стола и, обратясь лицом к огромному портрету Толстого, распростершего над жующей паствой свою миродержавную бороду, прочел во весь голос -- не прочел, а рявкнул, как бы отрыгаясь от вегетарианской снеди, незадолго перед тем написанное восьмистишие: Разъяренные пожиратели трав, забыв о заповеди непротивления злу, вскочили со своих мест и, угрожающе размахивая кулаками, обступали нас все более и более тесным кольцом. Не дожидаясь естественного финала, Маяковский направился к выходу. Мы с трудом протиснулись сквозь толпу: еще одна минута накипания страстей, и нам пришлось бы круто. Однако мой спутник сохранял все внешние признаки самообладания. Внизу, получив в гардеробе пальто, он даже рискнул на легкую браваду. Взглянув на перила лестницы, усеянные гроздьями повисших на них вегетарианствующих менад, и на миловидную кассиршу, выскочившую из-за перегородки, Маяковский громко загнусавил под Северянина: III Бедные вегетарианцы! Я не питал к ним никакой злобы в эти осенние дни, когда взоры всей России были устремлены на юг, к Киеву, где разыгрывался последний акт бейлисовской трагедии. Они ведь были настоящими дон-кихотами в стране, населенной миллионами моих соплеменников-антропофагов! Петербургские и московские газеты выходили с вкладными листами, посвященными процессу, а "Киевская Мысль" разбухла до размеров "Таймса". После статей Шульгина, выступившего в защиту Бейлиса, подписка на "Киевлянин" выросла вдвое, и вчерашние союзники Шульгина открыто говорили о нем как о жертве еврейского подкупа. В кинематографах обеих столиц демонстрировался вместе с долгожданными "Ключами счастья" короткометражный фильм -- хроника киевского дела. Предприимчивые люди уже составляли конспект безобидной лекции о воздухоплавании, с которой собирались повсюду развозить оправданного Бейлиса. Предвосхищая вероятный исход процесса, "Раннее Утро" издевалось над матерыми антисемитами -- Замысловским и Шмаковым: Оба юдофоба А в квартирах зажиточных архитекторов, врачей и адвокатов, куда Бог весть зачем приводил меня Маяковский, угасал -- молчи, грусть, молчи! -- осыпаясь малиновым и зеленым японским просом, ниспадая ниагарами выцветающих драпировок, три десятилетия отравивший пылью предшественник и сородич венского сецессиона -- стиль макарт. Изнемогая в невозможно восточной позе, принимала интервьюеров Изабелла Гриневская, автор драматической поэмы "Баб". И, отпечатанная на клозетной бумаге (все по той же проклятой бедности, которую публика считала оригинальничаньем), афиша "Первого в России вечера речетворцев" красовалась на перекрестках среди обычных в то время реклам и объявлений: "Скрипка говорит, поет, плачет и смеется в руках артиста-виртуоза г. Дубинина, выступающего со своим оркестром с семи часов вечера в "Волне"". "Дивное обаяние Монны-Лизы товариществом Брокар и К® воплощено в аромате нового одеколона "Джиоконда"". "Осторожно! Гигиенические резиновые изделия опасно брать где-нибудь. Целесообразно обращаться только в единственный специальный склад отделения парижской фирмы Руссель". Чтобы отгородиться от этого фона, нужна была не одна черно-желтая блуза, а километры полосатой материи, нужны были многосаженные плакаты, а не скромная афиша на канареечном пипифаксе. Мы захлебывались в море благонамеренной, сознательно легализуемой пошлости, и энергия, с которой горсточка людей выкарабкивалась из трупной кашицы омертвевших бытовых форм, уже начинала внушать законные подозрения властям предержащим. К боязни скандала у охранителей порядка примешивались опасения несколько иного рода, и нельзя сказать, чтобы они были вполне неосновательны. Понемногу мы привыкли к тому, что разрешение на устройство вечеров давалось все более и более туго, и нисколько не удивлялись, когда в снятый для очередного доклада или диспута зал нам приходилось пробираться сквозь усиленный наряд полиции. VI "Первый вечер речетворцев", состоявшийся 13 октября в помещении Общества любителей художеств на Большой Дмитровке, привлек множество публики. Билеты расхватали в какой-нибудь час. Аншлаги, конные городовые, свалка у входа, толчея в зрительном зале давно уже из элементов случайных сделались постоянными атрибутами наших выступлений. Программа же этого вечера была составлена широковещательнее, чем обычно. Три доклада: Маяковского -- "Перчатка", Давида Бурлюка -- "Доители изнуренных жаб" и Крученых -- "Слово" -- обещали развернуть перед москвичами тройной свиток ошеломительных истин. Особенно хороши были "тезисы" Маяковского, походившие на перечень цирковых аттракционов: 1. Ходячий вкус и рычаги речи. 2. Лики городов в зрачках речетворцев. 3. Berceuse {Колыбельная (фр.). -- Ред.} оркестром водосточных труб. 4. Египтяне и греки, гладящие черных сухих кошек. 5. Складки жира в креслах. 6. Пестрые лохмотья наших душ. В этой шестипалой перчатке, которую он, еще не изжив до конца романтическую фразеологию, собирался швырнуть зрительному залу, наивно отразилась вся несложная эстетика тогдашнего Маяковского. Однако для публики и этого было поверх головы. Чего больше: у меня и то возникали сомнения, справится ли он со взятой на себя задачей. Во мне еще не дотлели остатки провинциальной, граничившей с простодушием, добросовестности, и я все допытывался у Володи, что скажет он, очутившись на эстраде. Маяковский загадочно отмалчивался. В вечере, согласно афише, должны были участвовать шесть человек, вся "Гилея" в полном составе. Кроме того, объявление гласило, что "речи будут очерчены художниками: Давидом Бур-люком, Львом Жегиным, Казимиром Малевичем, Владимиром Маяковским и Василием Чекрыгиным". Под этим разумелись не зарисовки нас художниками, а специально расписанные экраны, на фоне которых, условно отгораживавшем футуристов от остального мира, мы хотели выступать. Но Хлебников находился в Астрахани. Кроме того, его нельзя было выпускать на эстраду ввиду его слабого голоса и безнадежного "и так далее", которым он, как бы подчеркивая непрерывность своей словесной эманации, обрывал чтение с первых же строк. Давида тоже не было в Москве: ему срочно пришлось выехать по делам в Петербург, и он поручил прочесть свой доклад брату Николаю. Чтобы как-нибудь выправить положение, я вызвался читать сверх своих собственных стихов вещи Хлебникова. Успех вечера был в сущности успехом Маяковского. Непринужденность, с которой он держался на подмостках, замечательный голос, выразительность интонаций и жеста сразу выделили его из среды остальных участников. Глядя на него, я понял, что не всегда тезисы к чему-то обязывают. Никакого доклада не было: таинственные, даже для меня, египтяне и греки, гладившие черных (и непременно сухих) кошек, оказались просто-напросто первыми обитателями нашей планеты, открывшими электричество, из чего делался вывод о тысячелетней давности урбанистической культуры и… футуризма. Лики городов в зрачках речетворцев отражались, таким образом, приблизительно со времен первых египетских династий, водосточные трубы исполняли berceuse чуть ли не в висячих садах Семирамиды, и вообще будетлянство возникло почти сейчас же вслед за сотворением мира. Эта веселая чушь преподносилась таким обворожительным басом, что публика слушала, развесив уши. Только когда Маяковский заговорил о складках жира в креслах зрительного зала, в первом ряду, сплошь занятом военными, раздался звук, похожий на дребезжанье развихлявшегося мотора: блестящие, "в лоск опроборенные" кавалеристы, усмотрев оскорбительный намек в словах докладчика, в такт, "по-мейерхольдовски", застучали сердито о пол палашами. Я наблюдал из-за кулис этих офицеров, перед которыми две недели назад должен был бы стоять навытяжку, и предвкушал минуту, когда буду читать им хлебниковское "Крылышкуя золотописьмом тончайших жил". Мне доставляли неизъяснимое удовольствие сумасшедший сдвиг бытовых пропорций и сознание полной безнаказанности, этот однобокий суррогат чувства свободы, знакомый в те годы лишь умалишенным да новобранцам. Только звание безумца, которое из метафоры постепенно превратилось в постоянную графу будетлянского паспорта, могло позволить Крученых, без риска быть искрошенным на мелкие части, в тот же вечер выплеснуть в первый ряд стакан горячего чаю, пропищав, что "наши хвосты расцвечены в желтое" и что он, в противоположность "неузнанным розовым мертвецам, летит к Америкам, так как забыл повеситься". Публика уже не разбирала, где кончается заумь и начинается безумие. Блестящая рампа вытянувшихся в одну линию офицерских погонов -- единственная осязаемая граница между бедламом подмостков и залом, где не переставал действовать "Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями", --во втором отделении была взорвана раскатами бархатного голоса, из которого Маяковский еще не успел сшить себе штаны. Хотела или не хотела того публика, между нею и высоким, извивавшимся на эстраде юношей не прекращался взаимный ток, непрерывный обмен репликами, уже тогда обнаруживший в Маяковском блестящего полемиста и мастера конферанса. Он читал свои последние стихи, которые впоследствии, не знаю, по каким причинам, сбив хронологию, отнес к более раннему периоду своего творчества: "Раздвинув локтем тумана дрожжи…", "Рассказ о влезших на подмосток", "В ушах обрывки теплого бала…", "Кофту фата". Особенный эффект, помню, произвело его "Нате!", когда, нацелившись в зрительном зале на какого-то невинного бородача, он заорал, указывая на него пальцем: и тут же поверг в невероятное смущение отроду не ведавшую никакой косметики курсистку, обратясь к ней: Вот вы, женщины, на вас белила густо, Но уже не застучали палашами в первом ряду драгуны, когда, глядя на них в упор, он закончил: ........И вот Даже эта, наиболее неподатливая часть аудитории, оказалось, за час успела усвоить конспективный курс будетлянского хорошего тона. Всем было весело. Нас встречали и провожали рукоплесканиями, невзирая на заявление Крученых, что он сладострастно жаждет быть освистанным. Мы не обижались на эти аплодисменты, хотя и не обманывались насчет их истинного смысла. Газеты, объявившие нас не "доителями изнуренных жаб", а доителями карманов одураченной нами публики, усматривали в таком поведении зрительного зала тонкую месть и предрекали нам скорый конец. Нас не пугали эти пророчества: напротив, в наступавшем зимнем сезоне мы собирались развернуть нашу деятельность еще шире. Маяковский готовил свою трагедию. Матюшин писал оперу. Футуризм перебрасывался даже на театральный фронт. Примечания * В журнале публикация сопровождена примечанием: "Печатаемые воспоминания Бенедикта Лившица представляют V главу его книги "Полутораглазый стрелец", выходящей в "Издательстве писателей в Ленинграде"". Книга Б.Лившица "Полутораглазый стрелец" (Л.: ИПЛ, 1933) вышла в августе 1933. Публикуемый нами текст ("Маяковский в 1913 году") вошел в состав гл. 5 "Первый вечер речетворцев" этой книги. В 1989 и 1991 мемуары Б. Лившица "Полутораглазый стрелец" переиздавались в Москве с прим. А. Е. Парниса. Некоторые сведения из этих изданий использованы в настоящих комментариях. Лившиц Бенедикт Константинович (до начала 1914 -- Наумович; 1886--1938) -- поэт, переводчик, мемуарист, участник футуристического движения в России в 1911--1914. Окончил юридический факультет Киевского университета (1912). В первой его книге стихов -- "Флейта Марсия" (Киев, 1911) заметно влияние поэтики русских и французских символистов, а также близость к акмеизму. Во второй книге -- "Волчье солнце" (М.; Херсон, 1914), наряду с символистскими, автор использует и приемы русского футуризма. Б. Лившиц -- соавтор В. Маяковского (и др.) по футуристическим манифестам в альманахах "Садок судей. II" (СПб., 1913) и "Рыкающий Парнас" (СПб., 1914), участник футуристических альманахов (стихи, экспериментальная проза) ПОВ (М., 1912. Дек.), "Садок судей. II" (СПб., 1913. Февр.), "Дохлая луна" (1-е и 2-е изд. М., 1913, 1914), "Молоко кобылиц" (М.; Херсон, 1914; вышел в конце 1913), "Рыкающий Парнас" (СПб., 1914. Янв.), "Первый журнал русских футуристов" (М., 1914. Март) и др. С 1915 жил в Киеве, с 1922 -- в Петрограде-Ленинграде. Продолжал свою поэтическую и главным образом переводческую деятельность, но от участия в футуристическом (или, позднее, "лефовском") литературном движении отошел. С. 112. …мои отношения с Маяковским, впервые завязавшиеся за девять месяцев до того… -- Б. Лившиц познакомился с Маяковским в конце ноября 1912, когда по приглашению общества художников "Союз молодежи" В. Маяковский вместе с Д. Бурлюком приезжал в Петербург. Об этих первых встречах Лившиц позднее писал: "Маяковский предложил пойти пешком на Петербургскую сторону. Мне хотелось поближе присмотреться к нашему новому соратнику, он тоже проявлял известный интерес ко мне, и между нами завязалась непринужденная, довольно откровенная беседа, в которой я впервые столкнулся с Маяковским без маски. Вдумчивый, стыдливо-сдержанный, осторожно -- из предельной честности -- выбиравший каждое выражение, он не имел ничего общего с человеком, которого я только что видел за чайным столом. Я решил "ощупать" его со всех сторон, расспрашивал о прошлом, о том, что привело его к нам, гилейцам, и он, как мог, постарался удовлетворить мое любопытство, иногда подолгу медля с ответом. Помню, между прочим, он не без гордости сообщил мне, что успел основательно "посидеть" -- разумеется, за политику. Больше всего, должно быть, его смущало мое желание заглянуть в его поэтическое хозяйство, определить вес багажа, с которым он вошел в нашу группу. Я не знаю, с какого года считал нужным Маяковский впоследствии датировать свою литературную биографию, но зимою 1912 года он упорно отказывался признавать все написанное им до того времени, за исключением двух стихотворений: "Ночь" ("Багровый и белый отброшен и скомкан…") и "Утро" ("Угрюмый дождь скосил глаза…"), вскоре появившихся в "Пощечине общественному вкусу". Он хотел, очевидно, войти в литературу без отягчающего груза собственного прошлого, снять с себя всякую ответственность за него, уничтожить его без сожаления, и это беспощадное отношение к самому себе как нельзя лучше свидетельствовало об огромной уверенности молодого Маяковского в своих силах. Если все было впереди, стоило ли вступать в компромиссы со вчерашним днем? Своим прекрасным, всем еще памятным голосом, вспугнув у какого-то подъезда задремавшего ночного сторожа, он прочитал мне обе вещи… <…> В овладении тематикой города ему мерещился какой-то прорыв к новым лексическим и семантическим возможностям, к сдвигу словаря, к освежению образа; более широкие задачи его как будто не интересовали. Говорил он, конечно, не этими словами, но в переводе на сегодняшний язык его речь звучала бы именно так. Мы увлеклись спором и не заметили, как очутились совсем в другом конце города, где-то у Покрова. Какими-то несусветными путями побрели мы обратно, к Петербургской стороне… <…> Ночь была уже на исходе, когда, наговорившись до одури, мы наконец расстались, как люди, знакомые между собою не один лишь день" (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Гл. 3. VII). …в гилейском "форте Шаброль", на квартире Николая Бурлюка. -- Студенты Николай Бурлюк и Антон Безваль снимали квартиру в Петербурге на Большой Белозерской ул., 8. Форт Шаброль -- такое ироническое название получил в публицистике 1900-х дом на улице Шаброль в Париже, где в 1899 забаррикадировалась и свыше месяца оказывала сопротивление полиции группа граждан, протестовавших против пересмотра дела Дрейфуса (французского офицера иудейского происхождения, осужденного в 1895 за шпионаж в пользу Германии, а в 1899 помилованного). С. 112. …пресловутая кофта, напяленная им якобы с целью "укутать душу от осмотров"… -- аллюзия на образ из ОВШ (строки 390--391): Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана! (I, 186). …турецким шальварам, которые носил Пушкин в свой кишиневский период. -- В воспоминаниях о Пушкине периода его ссылки в Молдавию упоминается "странный костюм" поэта ("широчайшие шаровары", "красный молдаванский плащ"), который он носил, возможно, из бедности (см., напр.: Потокский Н. Б. Встречи с Александром Сергеевичем Пушкиным в 1824 и 1829 годах // Русская старина. 1880. No 7. С. 575--584). Однако написание "шальвары" применительно к облику Маяковского, по-видимому, возникло у Б. Лившица из лермонтовского образа -- С. 113. …на тринадцатое назначен "первый в России вечер речетворцев"… -- Этот вечер был назначен (и состоялся) 13 октября 1913. С. 114. Купив две шикарных маниллы… -- речь идет о дорогом сорте филиппинских сигар. …Ларионов уже ошарашил москвичей, появившись с раскрашенным лицом на Кузнецком… -- Эпатажную прогулку с раскрашенными лицами по Кузнецкому мосту в Москве совершили 14 сентября 1913 художник М. Ларионов и поэт К.Большаков (см.: Московский листок. 1913. No214. 15 сент.). Ларионов Михаил Федорович (1881--1964) -- живописец, график, театральный художник, теоретик искусства; муж Н. С. Гончаровой. …у Цинделя… -- речь идет о магазине тканей известного в Москве Товарищества по производству мануфактуры "Эмиль Циндель". Сшила полосатую кофту Володина мать. -- Речь идет об одной из двух кофт поэта -- из ткани желтого цвета с черными полосами; другая кофта была без полос, просто желтого (оранжевого) цвета. С. 115. …образ горлана и бунтаря. -- Парафраз автохарактеристики Маяковского из поэмы "Во весь голос" (1930): Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана-главаря (10, 281). …"завоевание славы". -- Возможно, намек на название первого киносценария Маяковского "Погоня за славою" (1913). Об этом утраченном киносценарии поэт упоминает в "Предисловии" к готовившемуся им сборнику сценариев. Текст "Предисловия" был опубликован посмертно -- в апреле 1931 (Сов. искусство. 1931. No 19. 18 апр.), незадолго до появления мемуаров Б. Лившица. …сестры… служившие где-то на почтамте. -- О сестрах Маяковского см. коммент. к воспоминаниям В. В. Каменского, с. 919. …строчками, обрывками отдельных фраз, еще не сложившимися в задуманную им трагедию… -- Речь идет о трагедии "Владимир Маяковский", представление которой состоялось в Петербурге в первых числах декабря 1913. В описываемое Лившицем время (середина октября) работа над текстом трагедии в основном уже завершалась. "Громокипящий кубок" -- первый объемный стихотворный сборник Игоря Северянина, вышедший в 1913 и принесший автору громкую известность. Сборник вышел в московском издательстве "Гриф" с предисловием Федора Сологуба и за 1913--1918 выдержал 10 изданий. До этого, в 1904--1912, Северянин издавал малотиражные брошюры (от 2 до 24 страниц, "Издание автора") со своими стихами. …узаконенный Северянином мотив из Тома… -- В "Автобиографической справке", помещенной в сб. "Критика о творчестве Игоря Северянина" (М.: изд-во В. В. Пашуканиса, 1916) Северянин отмечал: "Любимые композиторы: Амбруаз Тома, Пуччини, Чайковский, Римский-Корсаков". Амбруаз Тома (1811--1896), французский композитор, автор опер "Миньон" (1866), "Гамлет" (1868) и др. Здесь Лившиц имеет в виду строки четвертой строфы цитируемого далее "Процвета Амазонии": "Под полонез Тома блистательный / Она садится на коня…" К персонажам, ариям из опер Амбруаза Тома И. Северянин неоднократно обращался и в других стихах ("Шампанский полонез", "Фантазия восхода", "Полонез Титания", "Песенка Филины" и др.), а свою 27-ю брошюру "Колье принцессы" поэт посвятил "Памяти Амбруаза Тома, аккомпаниатора моей Музы". Декламация И. Северянином собственных "поэз" отличалась напевностью. С тех пор как все мужчины умерли… -- Строфа шестая из стихотворения Игоря Северянина "Процвет Амазонии", датированного автором: "Веймарн. 1913. Май". Впервые напечатано без заглавия в ПЖРФ (1914, весна); вошло в сб. И. Северянина "Златолира" (М., 1914), а не в "Громокипящий кубок", как пишет Лившиц. Строки из "Процвета Амазонии" Маяковский цитирует в своей статье "Бегом через вернисажи" (1914). С. 116. Фройд (Фрейд) Зигмунд (1856--1939), австрийский врач и психолог, создатель теории психоанализа, получившей название фрейдизма. " Метрополь" -- известное гостиничное здание в центре Москвы. Поехали к Ханжонкову, издававшему первый и …единственный киножурнал. -- Очевидно, ошибка мемуариста. Маяковский сотрудничал не в "Вестнике кинематографии" А. А. Ханжонкова (1877--1945), а в "Кине-журнале" Р. Д. Перского (1875--1929); по-видимому, поэты посетили редакцию именно этого журнала. С. 117. …амфитриона… -- от имени героя одноименной комедии Мольера -- человек, охотно принимающий у себя гостей. …неизбежные четверть часа Рабле… -- французское крылатое выражение, означающее затруднительное положение, в особенности при денежных расчетах. Восходит к анекдоту из жизни Франсуа Рабле (1494-- 1553), оказавшемся в подобном положении в период своего пребывания в Лионе. …чуриковцы… -- секта трезвенников, основанная в конце XIX в. купцом Иваном Чуриковым. В ушах обрывки теплого бала… -- Стихотворение Маяковского "Еще Петербург"; впервые напечатано под заглавием "Утро Петербурга" в ПЖРФ (1914, весна). С. 118. Въезжает дамья кавалерия… -- первая строфа стихотворения Игоря Северянина "Процвет Амазонии". …последний акт бейлисовской трагедии. -- Речь идет о судебном процессе по обвинению Менделя Бейлиса (1873--1934), приказчика кирпичного завода, в ритуальном убийстве 13-летнего Андрюши Юндинского. Судебно-следственные мероприятия (убийство было совершено 12 марта 1911) тянулись более двух лет. 28 октября 1913 Бейлис был оправдан судом присяжных. "Киевская мысль" -- ежедневная политическая и литературная газета буржуазно-либерального направления, выходившая в Киеве с 1906 по 1918. Шульгин Василий Витальевич (1878--1976) -- депутат IV Государственной думы, лидер фракции прогрессивных националистов, журналист, редактор газеты "Киевлянин". В период процесса Бейлиса опубликовал ряд статей, в которых выступил против "ритуальной" версии убийства Ющинского (Киевлянин. 1913. 27 сент.--31 окт.). "Киевлянин" -- литературно-политическая газета Юго-западного края Российской империи; основана в 1864. С 1913 редактировалась В. В. Шульгиным. …вместе с долгожданными "Ключами счастья"… хроника киевского дела. -- Выходивший в течение нескольких лет отдельными выпусками роман Анастасии Алексеевны Вербицкой (1861--1928) "Ключи счастья. Современный роман" (Кн. 1--6. М., 1909--1913) был в 1913 экранизирован. По сведениям газет тех лет, часто демонстрировался вместе с объявленными "сверх программы" документальными лентами "К процессу Бейлиса", "Дело Бейлиса" (см., напр., рекламу фильма в газ. "Раннее утро" (1913. 7 и 13 окт.)). С. 119. "Раннее утро" -- ежедневная политическая и литературная газета "кадетского" направления, издававшаяся в Москве с ноября 1907 по июль 1918. Замысловский Георгий Георгиевич (1872--1920) -- юрист, депутат III и IV Государственной думы, фракция правых, гражданский истец (обвинитель) на процессе Бейлиса. Шмаков Алексей Семенович (1852--1916) -- юрист, публицист, гражданский истец на процессе Бейлиса. Оба юдофоба / Горести полны -- Цитируются строки стихотворного фельетона (за подписью: Хафиз) "Судебный отчет" -- из цикла "Резвая утка" (Раннее утро. 1913. No 237. 15 окт.). …молчи, грусть, молчи! -- Б. Лившиц обыгрывает название популярного в 1910-е романса (слова А. А. Френкеля, муз. Г. А. Березовского). В 1917 под таким же названием вышел фильм, на стиль декораций которого и намекает Лившиц. …венского сецессиона… -- имеется в виду объединение австрийских художников, сторонников стиля "модерн"; возникло в 1897. …стиль макарт… -- производное от имени австрийского художника Ганса Макарта (1840--1884). Гриневская Изабелла Аркадьевна (1864--1942) -- поэтесса, драматург, переводчик, критик, прозаик. Автор драматических поэм из восточной (персидской) жизни "Баб" (СПб., 1903) и "Беха-Улла" (СПб., 1912). "Восточные" стихи Гриневской печатались, в частности, в альманахах петербургских эгофутуристов. Любопытно, что критик М. Чуносов (И. Ясинский) один из своих критических очерков "Книжная полка" (Журнал журналов. 1915. No 29) построил на противопоставлении двух частей: восторженного отзыва на книгу И. Гриневской "Поклон героям. Стихи" и негативного отзыва на поэму Маяковского ОВШ. "Скрипка… в руках артиста-виртуоза г. Дубинина…" --о выступлениях "солиста-скрипача-виртуоза М. И. Дубинина…" сообщало, например, "Раннее утро" (1913. 31 дек.). …нового одеколона "Джиоконда". -- Знаменитая картина Леонардо да Винчи, женский портрет Монны Лизы (Джиоконды), была в 1911 украдена из парижского музея -- Лувра; в 1913 возвращена в музей. Об этом много писалось в прессе того времени. Неожиданной и необычной популярностью Джиоконды не замедлили воспользоваться и в целях рекламы. Ср. у Маяковского в ОВШ (строки 126--134): Вы говорили: "Джек Лондон, деньги, любовь, страсть", -- а я одно видел: вы -- Джиоконда, которую надо украсть! И украли (1, 178--179). …Гигиенические резиновые изделия… парижской фирмы Русселъ. -- Ср.: Маяковский на пленуме правления РАПП 23 сентября 1929, иронизируя над упрощенной, формальной работой литературных редакций с молодыми авторами, процитировал нравившиеся ему строчки из комедии М. Д. Вольпина: -- Поэтому, как говорил Жан-Жак Руссель, Заворачивай истории карусель. -- Не Руссель, товарищ, а Руссо. -- В таком случае, не карусель, а колесо (12, 384). С. 120. "Первый вечер речетворцев" …на Большой Дмитровке… -- "Первый в России вечер речетворцев" состоялся 13 октября 1913 в зале Общества любителей художеств в Москве на Большой Дмитровке, 15, дом Левиссона. Сохранилась афиша этого вечера (ГММ). Ср. название доклада Маяковского "Перчатка" с его статьей "Штатская шрапнель. Вравшим кистью" (1914, ноябрь): "Конечно, на перчатку, брошенную мною, вы отвечаете…" (1, 309) Название доклада Д. Бурлюка "Доители изнуренных жаб" восходит к названию его стихотворного цикла, напечатанного в "Рыкающем Парнасе" (1914). Вечер получил широкий отклик в печати (Столичная молва. 1913. 14 окт.; Московская газета. 1913. 14 окт.; Русские ведомости / 1913. 15 окт.; Утро России. 1913. 15 окт.; Русское слово. 1913. 15 окт.; Раннее утро. 1913. 15 окт.; Утро (Харьков). 1913. 15 окт.; Современное слово. 1913. 16 окт. и др.). Особенно хороши были "тезисы" Маяковского… -- Тезисы доклада Маяковского "Перчатка" являлись отражением некоторых мотивов и образов его произведений того периода. Так, в третьем тезисе обыгрываются названия "поэз" И. Северянина "Berceuse" и образы из стихотворения самого Маяковского "А вы могли бы?" (А вы ноктюрн сыграть / могли 6bf/ на флейте водосточных труб?) (1, 40). Четвертый тезис перекликается с монологом Старика с кошками из завершавшейся тогда поэтом ВМТ: Идите и гладьте -- гладьте сухих и черных кошек! (1, 156) "Футуристическая" сущность образа разъяснена Маяковским в статье "Без белых флагов" (1914): "Ведь когда египтяне или греки гладили черных и сухих кошек, они тоже могли добыть электрическую искру, но не им возносим мы песню славы, а тем, кто блестящие глаза дал повешенным головам фонарей и силу тысячи рук влил в гудящие дуги трамваев" (1, 324). Пятый тезис восходит к мотивам стихотворения "Театры", а в более резкой форме реализован в стихотворении "Нате!". Шестой тезис перекликается с мотивами стихотворения "Из улицы в улицу", цикла "Я" и др. О Л. Ф. Жегине (Шехтеле) см. коммент. на с. 921. Чекрыгин Василий Николаевич (1897--1922) -- художник, график, соученик Маяковского по УЖВиЗ, его товарищ тех лет. Вместе со Львом Жегиным оформил первую книжку стихов Маяковского -- "Я!"; сборник вышел в мае 1913. Рисунки -- Л. Жегина и В. Чекрыгина, обложка -- В. Маяковского; издание литографированное, текст написан рукой В. Чекрыгина. С. 121--122. …"в лоск опроборенные"… -- Парафраз первой строки стихотворения И. Северянина "В блесткой тьме" ("В смокингах, в шик опроборенные, великосветские олухи…"), датированного автором 1913. В стихотворении Северянина речь идет о презрении выступающего поэта к слушающим его "Сиятельствам" ("Каждая строчка -- пощечина. Голос мой -- сплошь издевательство… Я презираю вас пламенно…" и т. п.). С. 122. …в такт, "по-мейерхолъдовски"… -- речь идет о ритмической, синхронной системе движений так называемой "биомеханики", которую В. Э. Мейерхольд реализовал в некоторых своих постановках. …хлебниковское "Крылышкуя золотописъмом…" -- Первая строка стихотворения В. Хлебникова, впоследствии названного "Кузнечик" (1908-- 1909); опубликовано в футуристическом альманахе ПОВ (декабрь 1912). …позволить Крученых… выплеснуть в первый ряд стакан горячего чаю, пропищав… что он… "…летит к Америкам, так как забыл повеситься". -- А. Крученых, полемизируя с описанием этого эпизода Лившицем, писал: "Увы! Ни линчевать, ни бояться меня публике было не из-за чего. Ни сумасшедшим, ни хулиганом я не был и не видел надобности в этих грубых эффектах. Моя роль на этом вечере сильно шаржирована. Выплеснуть рассчитанным жестом чтеца за спину холодные чайные опивки -- здесь нет ни уголовщины, ни невменяемости. Впрочем, слабонервным оказался не один Лившиц. Репортеры в отчетах тоже городили невесть что. Конечно, мы били на определенную реакцию аудитории, мы старались запомниться слушателям. И мы этого достигали" (Наш выход. С. 61). Цитируемые Лившицем тезисы Крученых -- из его стихотворения: "Забыл повеситься / лечу к Америкам / на корабле полез и кто / хоть был пред носом…" (Крученых А. Взорваль. СПб., 1913. С. 7). Очевидно, к этому тексту Крученых восходит и название статьи В. Маяковского "Теперь к Америкам" (1914). …бархатного голоса, из которого Маяковский еще не успел сшить себе штаны. -- Парафраз начальных строк стихотворения Маяковского "Кофта фата" (1913): "Я сошью себе черные штаны / из бархата голоса моего…" (1, 59). "Раздвинув локтем тумана дрожжи…" -- начало стихотворения Маяковского "За женщиной", впервые опубликованного в альманахе "Требник троих" (М., 1913. Март). "Рассказ о влезших на подмосток" -- начальная строка стихотворения Маяковского "Театры" (1913), впервые опубликованного в альманахе " Требник троих ". "В ушах обрывки теплого бала…" -- начало стихотворения "Еще Петербург" (1913), впервые опубликованного в ПЖРФ (1914, вышел в марте). "Кофта фата". -- Стихотворение Маяковского, которое впервые было опубликовано в ПЖРФ без названия. Под этим названием опубликовано в сб. Маяковского "Простое, как мычание". "Нате!" -- Стихотворение "Нате!" Маяковский впервые прочитал не 13, а 19 октября 1913 -- на открытии кабаре "Розовый фонарь" в Мамоновском переулке г. Москвы. Выступление Маяковского стало одной из причин скандала на этом вечере, широко комментировавшегося газетами (см.: [Б. п.] Розовое мордобитие // Московская газета. 1913. 21 окт.; [Б. п.] Скандал в "Розовом фонаре" // Руль. 1913. 21 окт.; Сар. В "Розовом фонаре" // Столичная молва. 1913. 21 окт.; [Б. п.] "Розовый фонарь" // Русские ведомости. 1913. 22 окт.; Эр. [Г. Редер]. Отголоски дня // Московский листок. 1913. 22 окт.; Довле. Шабаш футуристов. Скандал в кабаре "Розовый фонарь" // Раннее утро. 1913. 22 окт.; Аркадский Л. [А. Бухов]. Розовые молодые люди // Петербургская газета. 1913. 24 окт. и др.). С. 123. Футуризм перебрасывался даже на театральный фронт. -- Имеются в виду "Первые в мире постановки футуристов театра", состоявшиеся в Петербурге 2--5 декабря 1913 в театре "Луна-Парк". 2 и 4 декабря шла ВМТ. | ||||||||||||||||||