| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

1999-2001. Выставка "Амазонки авангарда". Мировое турне 10 июля - 17 октября 1999. Берлин, Дойче Гугенхайм Ноябрь 1999 - 6 февраля 2000. Лондон, Королевская академия 1 марта - 28 мая 2000. Венеция, Собрание Пегги Гуггенхайм, Палаццо Вениер-дей-Леони 13 июня - 27 августа 2000. Бильбао, Музей Гуггенхайм 07.09.2000 - 07.01.2001. Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк 13.02.-28.03.2001, Инженерный корпус ГТГ, Москва Экспозиция Александра Экстер, Наталья Гончарова, Любовь Попова, Ольга Розанова, Варвара Степанова, Надежда Удальцова. Идея Идея выставки совершенно очевидным образом восходит к книге советского искусствоведа Мюды Яблонской, вышедшей на англ. в Нью-Йорке еще при СССР, в 1990. Однако, имя Яблонской организаторами выставки ни разу не упоминалось. Официально идея выставки приписывается Николаса Ильину (р.1944).

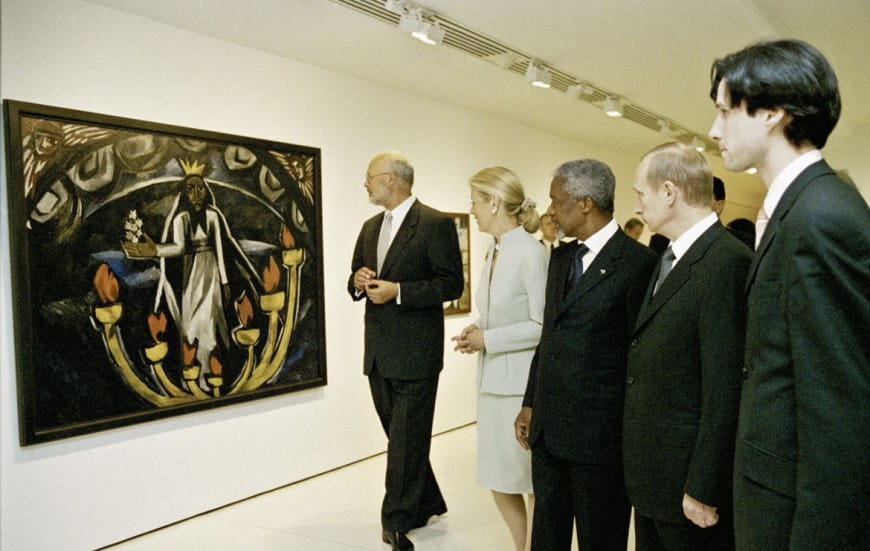

Путин и Ильин в Музее Гуггунхайма в Нью-Йорке, 2005

Управление выставкой Томаса Кренц - директор музея Гуггенхайма, глава Global Culture Asset Management Group. Спонсор Каталог Амазонки авангарда / Под ред. Джона Э.Боулта и Мэтью Дратта. - Нью-Йорк: Музей Соломона Р.Гуггенхайма; М.: Государственная Третьяковская галерея, издательство "Галарт", 2000. 368 с.; тираж не указан; ISBN 0-82207-231-8.

Каталог включает статьи Натальи Адаскиной, Шарлотты Дуглас, Екатерины Деготь, Лайры Энгельштейн, Нины Гурьяновой, Георгия Коваленко, Александра Лаврьентьева, Ольги Матич, НИколетты Мислер, Василия Ракитина, Дмитрия Сарабьянова и Джейн Шарп. Amazons of the avant-garde: ALexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepanova, and Nadezhda Udaltsova / Edited by John E. Bowlt and Matthew Drutt. — New York : Solomon R. Guggenheim Museum, 2000. — 366 p., ill. — ISBN 0-89297-225-3 CONTENTS

13 INTRODUCTION. Matthew Drutt

20 WOMEN OF GENIUS. John E. Bowlt

39 SIX (AND A FEW MORE) RUSSIAN WOMEN OF THE AVANT-GARDE TOGETHER. Charlotte Douglas

59 BETWEEN OLD AND NEW: RUSSIA’S MODERN WOMEN. Laura Engelstein

75 GENDER TROUBLE IN THE AMAZONIAN KINGDOM: TURN-OF-THE-CENTURY REPRESENTATIONS OF WOMEN IN RUSSIA. Olga Matich

95 DRESSING UP AND DRESSING DOWN: THE BODY OF THE AVANT-GARDE. Nicoletta Misler

109 CREATIVE WOMEN, CREATIVE MEN, AND PARADIGMS OF CREATIVITY: WHY HAVE THERE BEEN GREAT WOMEN ARTISTS? Ekaterina Dyogot

131 ALEXANDRA EXTER. Essay by Georgii Kovalenko

155 NATALIA GONCHAROVA. Essay by Jane A. Sharp

185 LIUBOV POPOVA. Essays by Natalia Adaskina and Dmitrii Sarabianov

213 OLGA ROZANOVA. Essay by Nina Gurianova

241 VARVARA STEPANOVA. Essay by Alexander Lavrentiev

271 NADEZHDA UDALTSOVA. Essay by Vasilii Rakitin

298 DOCUMENTS

348 LIST OF PLATES / BIBLIOGRAPHY

Каталог имеет английскую, итальянскую, немецкую и русскую версии. Вводные тексты Томас Кренц The Guggenheim Museum has a distinguished history in collecting and presenting the art of the Russian avant-garde. In 1929, Solomon R. Guggenheim met Vasily Kandinsky in his Bauhaus studio, beginning a relationship that would result in this pioneering Russian abstract painter becoming closely associated with the museum’s permanent collection. Masterpieces by Russians Marc Chagall, Natalia Goncharova, Mikhail Larionov, El Lissitzky, and Kazimir Malevich were acquired by the museum early on, and remain some of our most treasured works.

Over the years we have mounted many exhibitions devoted to Russian artists, with no fewer than nineteen since 1945 devoted to Kandinsky alone. Other Russian masters honored by the Guggenheim include Malevich (1973), Chagall (1975 and 1993), and Naum Gabo (1986). In 1981, the Guggenheim organized Art of the Avant-Garde in Russia: Selections from the George Costakis Collection; a sweeping survey, it resulted in two publications that remain central to the scholarship on the subject. In 1992, we presented The Great Utopia: The Russian and Soviet Avant-Garde, 1915—1932, which remains the most comprehensive investigation of the subject to date.

It is within this context that we are pleased to organize another historic exhibition of Russian art. Amazons of the Avant-Garde is a model of scholarship and curatorial acumen. It brings together distinguished masterpieces of the period, including many not shown in the West since they were created. This is the first traveling exhibition organized for the Deutsche Guggenheim Berlin. Following Berlin and the Royal Academy, the presentation of the exhibition at the Peggy Guggenheim Collection offers an ideal setting for understanding the achievements of these artists against a background of works by other Russians as well as by the Parisian Cubists in Peggy Guggenheim’s collection, and by the Italian Futurists, magnificently represented in the Gianni Mattioli Collection.

Curators John E. Bowlt, Matthew Drutt, and Zelfira Tregulova deftly organized this project, and I am grateful to them for their cooperation and hard work. We are indebted to the lenders to this exhibition, not only because they allowed us to borrow their treasured works, but because they have made important contributions to the scholarship of this publication. Finally, I am deeply grateful to Dr. Rolf-E. Breuer, Spokesman of the Board of Managing Directors of Deutsche Bank, for his ongoing support of the collaboration between our institutions. I am thankful for Deutsche Bank’s enthusiasm for the project as well as its sponsorship of the tour.

Мэттью Драт

Amazons of the Avant-Garde is modest in scale yet ambitious in scope. It marks a departure from previous endeavors that have taken a broad view of the Russian avant-garde, mapping the breadth of its interdisciplinary activities through an encyclopedic array of artists.¹ The exhibition celebrates the evolution of modern Russian painting from the 1900s through the early 1920s exemplified by six artists who were at the center of that history: Alexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepanova, and Nadezhda Udaltsova. Despite its tight focus, Amazons of the Avant-Garde has been a challenging undertaking. Some five years of planning and research have brought together more than seventy carefully selected paintings and drawings from international public and private collections. Many of the works have been lent by Russian institutions, some appearing in the West for the first time since the early twentieth century.

The narrower path charted by this exhibition is not taken at the expense of the complexity of the art or its milieu. Rather, it allows that complexity to fall under close examination. The present publication is more than a catalogue; it is a collection of interpretive essays and primary documents that delves deeply into its subject and offers a range of viewpoints. New research has concentrated directly on the paintings and drawings. Recause a number of them were originally exhibited without dates and under generic names or simply as "untitled,” questions of provenance have attended many of the works throughout their history. However, after extensive investigation in Russian archives, and with the assistance of colleagues at the different lending institutions, more precise titles and dates have been assigned to several key works. Some of these adjustments represent a subtle refinement of previous scholarship, while others may necessitate a reexamination of a given artist’s stylistic evolution. In cases where questions remain, we have retained the currently accepted information and follow it with a newer suggestion in brackets. This invaluable documentation, along with a careful scrutiny of provenance and exhibition history for each work, has been assembled with the assistance of scholars Faina Balakhovskaia, Liudmila Bobrovskaia, Nina Gurianova, Alexander Lavrentiev, Alla Lukanova, and Tatiana Mikhienko.

The first section of the book consists of six essays on a range of subjects. In some cases, these contributions depart from the subject at hand, offering historical background and insight into topics inspired by this enterprise that make the book an extension of the exhibition rather than merely its companion. How and why such a great number of women artists became so prominent during a relatively confined period are questions that recur throughout this volume. Through an investigation of art criticism, artistic practice, and the art market in early twentieth-century Russia, John E. Bowlt considers the conceptual and historical context in which this question is posed. His essay, "Women of Genius,” reflects on the ambivalence and enthusiasm alternately directed toward female artists in Russia from the turn of the century through the early 1930s. Bowlt also demonstrates that, by the 1910s, the women were quite firmly a part of the Russian art world, and that without them, future avant-garde trajectories would have been impossible. Women artists regularly participated in key exhibitions and wrote for major publications, and in many cases their contributions formed the foundations for pioneering conceptual developments of the period.

In her essay, Charlotte Douglas looks closely at the personal and professional lives of Russian women artists, describing the dynamic of camaraderie and independence that operated between them, their position in the European avant-garde, and their involvement within Russian artistic circles. Douglas reminds the reader that painting was but one facet of their creative output (which also included stage and textile design among other disciplines) and touches upon the complex amalgam of indigenous traditions and foreign influences that informed the art and writings of the six artists.

The roots of their confidence and prominence may be better understood when considered against the intricate historical fabric of Russia. In her essay "Between Old and New: Russia’s Modern Women," Laura Engelstein provides a comprehensive foundation for understanding the social, historical, and political conditions that gave rise to the "new woman" in Russia. The country’s labyrinthine culture and politics are laid bare as the author charts the ebb and flow of female political economy from the eighteenth through the early twentieth century. Engelstein moves deftly between high and low culture, sociology and cultural histoiy, and economics and politics, considering elements as varied as the palace intrigues of the tsarist period to the fashion trends that made women appear more masculine long before the Russian Revolution proclaimed the sexes equal.

Olga Matich’s essay may be viewed as building upon Engelstein’s historical framework. The problematic relationship between power and sexuality — one implicit in the title of this exhibition — is traced through a close reading of Russia’s fin-de-siecle cultural landscape and the question of gender identity. The essay investigates the ways in which women were depicted in the visual, literary, and performing arts, and in particular, how they represented themselves. While primarily concerned with examples from Symbolist art, literature, and theater, Matich’s ideas provide another lens through which the viewer might look at the works in this exhibition. The notion of self-presentation is taken up by Nicoletta Misler in "Dressing Up and Dressing Down: The Body of the Avant-Garde," which examines the impact Exter, Goncharova, Popova, Rozanova, Stepanova, and Udaltsova had on fashion and design. "Dressing Up and Dressing Down" is another reminder that painting was part of a larger ideological and artistic structure, and that significant avant-garde practices of the period went beyond painting.

Finally, Ekaterina Dyogot’s analysis of male and female creativity, and the dynamics of gender, recognition, and exclusion in Modernism, is a sensitive yet pointed discussion of the close personal and professional partnerships that the artists in this exhibition shared with their male contemporaries. Dyogot demonstrates how those relationships presented both means for empowerment and obstacles to the artists’ maintaining their independence.

This volume also includes biographical essays profiling each artist, written by leading scholars — Georgii Kovalenko (Exter), Jane A. Sharp (Goncharova), Natalia Adaskina and Dmitrii Sarabianov (Popova), Nina Gurianova (Rozanova), Alexander Lavrentiev (Stepanova), and Vasilii Rakitin (Udaltsova). These contributions offer critical insight into, and new information about, specific works and shed further light on the artists’ respective biographies. Some adjustments to the chronologies of the artists’ activities have also been made; thus, the information here may in some cases differ from that in previous publications. Such changes have been made only after careful consideration of recently discovered information. The reproductions that follow each of these essays are arranged chronologically; however, this is not meant to suggest that, within a given year, one painting definitely preceded or followed another; and, further, certain works have been arranged according to stylistic considerations.

The final part of the book contains a selection of original writings by the artists themselves. These documents not only provide insight into the critical thinking and aesthetic concerns of each artist, but also reveal their personal struggles, highlighting both their affinities and their fierce competitiveness. While several of these primary sources have previously appeared elsewhere, most have been newly translated from Russian and published here for the first time. Every attempt has been made to preserve the original spirit of these tracts, diary entries, and letters. The polemical writing of the avant-garde demonstrates its support of radical cultural production and provides commentary on the relationship between these artists’ work and the art of the past. These selections are as fascinating, revelatory, and central to the history of the avant-garde as the works of art themselves.

____________

¹. The Great Utopia: The Russian and Soviet Avant-Garde, 1915—1932, organized by the Solomon R. Guggenheim Museum in 1992, has become the exemplar of this approach.

Помимо художественного аспекта, авторов особо интересует гендерная составляющая российского авангардного искусства.

Книга открывается "Беспредметной композицией" ("Полет аэроплана") Ольги Розановой, 1916 из Саратовского музея.

В каталог, помимо рисунков и документальных материалов, включены 13 живописных работ Розановой:

1. Портрет сестры, Анны Владимировны Розановой, 1911 (Екатеринбург) 2. Городской пейзаж, 1914 (Самара) 3. Паб (Аукцион), 1914 (Кострома) 4. Червовые валет, 1912 ? (Слободской) 5. Трефовый король, 1912? (Слободской) 6. Пиковая дама, 1912 ? (Ульяновск) 7. Театр "Модерн", 1915 (Слободской) 8. Полет аэроплана, 1916 (Самара) 9. Беспредметная композиция (Супрематизм), 1916 (Екатеринбург) 10. Беспредметная композиция (Супрематизм), 1916 (Екатеринбург) 11. Цветопись, 1917 (ГРМ, СПб)

12. Цветопись, 1917 (Ульяновск) 13. Зеленая полоса, 1917 (Ростов Великий) Статью о Розановой для каталога написала Нина Гурьянова. Важное место занимает Розанова в статье Екатерины Деготь. Практически все упоминающие Розанову авторы сходят на ее выдающейся роли в развитии русского авангарда. "Ее работы 1917-1918 годов не просто достойны Малевича, а обгоняют его на десятилетия", - утверждает Деготь. Посещения Около 1 млн чел. на всех выставках турне По следам выставки Антология "Амазонки авангарда" (отв.ред. и составитель - Г.Ф.Коваленко). М., «Наука». 2004. 352 стр. 60×90/16 (145х215 мм), 1100 экз.

СОДЕРЖАНИЕ Отзывы в прессе Donald Goddard. Amazons of the Avant-Garde. Art Review - NewYorkArtWorld. 2000 Екатерина Деготь. "Амазонки авангарда" начали свой поход в Берлине. Коммерсантъ-Daily, 25.07.99 Русские женщины - резерв мировой экономики и политики. В берлинском филиале музея Гугенхайма открылась выставка "Амазонки авангарда", представляющая более 70 картин шести знаменитых русских художниц - Александры Экстер, Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Варвары Степановой, Ольги Розановой и Надежды Удальцовой. Выставку ожидает беспрецедентное турне Лондон-Венеция-Бильбао-Нью-Йорк. http://www.guelman.ru/culture/reviews/1999-07-25/deg/ Московские новости, 25.07.1999 Первой выставкой только что открывшегося в Берлине Центра Соломона Гугенхайма стали "Амазонки русского авангарда". Организовавший выставку Фонд и Музей Гугенхайма в Нью-Йорке представил работы художниц начала ХХ века из Третьяковской галереи, Русского музея и российских провинциальных музеев. После Германии "Амазонок" покажут в Лондоне, Венеции и Нью-Йорке. О нынешнем отношении к русскому авангарду на Западе корреспонденту "МН" рассказывает куратор выставки, американский славист Джон Боулт. http://www.guelman.ru/culture/reviews/1999-07-25/andrias/view_print/ Сергей Старцев. Наши амазонки в Венеции. Независимая газета, 12.04.2000 "Амазонки авангарда" - выставка в старинном венецианском Палаццо Вениер-дей-Леони, где расположен знаменитый музей "Коллекции Пегги Гуггенхэйм". Название экспозиции ее устроители позаимствовали у поэта-футуриста Бенедикта Лившица, который в своих воспоминаниях назвал Александру Экстер и Ольгу Розанову "амазонками". С полным правом это меткое определение было распространено также и на Наталию Гончарову, Любовь Попову, Варвару Степанову и Надежду Удальцову, великолепные работы которых были собраны буквально со всех концов света. Шесть залов - шесть имен, без которых сегодня невозможно представить себе триумф русского авангарда. Куратор нынешней выставки американский исследователь Джон Боулт. "Несмотря на талант "другой половины" авангарда в Европе и США, было бы исключительно трудно организовать подобную выставку по французскому кубизму, итальянскому футуризму или немецкому экспрессионизму, выставку, оказавшуюся способной определить таким полным и исчерпывающим образом все движение в целом, основываясь только на работах нескольких художниц". говорит. Следует отметить, что уникальная экспозиция, созданная по инициативе Фонда Соломона Гуггенхэйма, имеет подлинно мировое измерение. Дело в том, что впервые за всю историю всемирно известного фонда было решено показать "Амазонок авангарда" последовательно во всех его музеях. Выставка открылась в июне 1999 года в Берлине, ибо ее главным спонсором стал "Дойче банк", давно и активно работающий в России (напомним, что на счету культурного фонда этого банка - участие в организации грандиозной выставки "Берлин-Москва" в 1996 году). Экспозиция была развернута в музее "Дойче Гуггенхэйм" (о деятельности музея см. "НГ" от 18.11.99), практически в нескольких шагах от дома # 21 по улице Унтер-ден-Линден, где в 1922 году в "Галерее ван Димен" состоялась историческая Первая русская художественная выставка, в которой принимали участие все "амазонки", за исключением Гончаровой. Это была большая премьера искусства русского авангарда на Западе. В ноябре картины переехали в лондонскую Королевскую академию искусств, где выставке опять сопутствовал огромный успех. И вот в марте экспозиция была вновь открыта в Палаццо Вениер-дей-Леони, как бы завершив большой исторический круг: в российском павильоне на XIV Биеннале в Венеции в 1924 году состоялась последняя официальная встреча западного зрителя с искусством отечественного авангарда, причем многие из присланных работ тогда так и не были выставлены. Надвигались суровые 30-е годы, которые почти на сорок лет сделали эти картины "невыездными" и задвинули их во тьму музейных запасников. В этом смысле появление "Амазонок авангарда" на берегу Большого канала представляется весьма символичным. Но дело, конечно, этим не ограничивается. "Коллекция Пегги Гуггенхэйм" - идеальное место для демонстрации картин "великолепной шестерки", ибо здесь они соседствуют с ранними работами парижских кубистов, а также итальянских футуристов из коллекции Джанни Иаттиоли. Кроме того, в залах основного собрания широко представлены их соотечественники, современники - Малевич, Шагал, Кандинский, Певзнер, что создает неожиданно объемный образ эпохи и ее стиля. В итоге русский авангард естественно начинает восприниматься в контексте европейского искусства начала ХХ века, и одновременно возникает непередаваемая атмосфера, когда кажется, что за окнами венецианского палаццо несет свои воды не Большой канал, а Нева… "Амазонки авангарда", которым предстоит в скором времени отправиться в Бильбао, а затем в Нью-Йорк, уже стали заметным событием мировой выставочной жизни. Несмотря на формально скромный масштаб проекта - в экспозиции всего 89 картин и рисунков - он производит впечатление весьма амбициозной акции. Причина прежде всего в представительности подобранного материала, который не только рисует индивидуальный творческий портрет каждой из художниц, но и дает представление об эволюции всего русского изобразительного искусства с начала века и до 20-х годов, то есть в один из наиболее плодотворных его периодов. При этом надо подчеркнуть, что многие вещи показывают на Западе впервые. Впрочем, даже для искушенных отечественных знатоков авангарда эта экспозиция преподнесет немало сюрпризов. "География" выставки действительно поражает воображение: Москва, Петербург и Киев здесь соседствуют с Нью-Йорком, Мадридом и Оттавой, а Уфа, Кострома, Смоленск, Саратов, Вологда, Нижний Тагил и даже Слободск - со Стокгольмом, Штутгартом, Кельном и Кардиффом. В итоге количество незаметно переходит в качество, и зритель получает возможность прикоснуться к живой истории русского авангарда. Взята она, однако, не в энциклопедическом объеме (чего удалось достичь устроителям культовой выставки "Великая утопия" 1992 года в нью-йоркском музее Гуггенхэйма), а лишь в ее женском измерении, причем исключительно на примере живописи, хотя творческие интересы "амазонок" выходили далеко за ее пределы (они создавали книги, ткани, керамику и т.д.). Пять лет напряженной работы по разработке и воплощению в жизнь этого оригинального проекта подтвердили верность первоначального замысла - сконцентрировать внимание на выдающихся достижениях русского кубофутуризма и супрематизма, оставив в стороне другие направления, в том числе импрессионизм, символизм, соцреализм и европейский неоклассицизм, дань которым в свое время, естественно, отдали художницы. Примечательно, что, подбирая материал, организаторы выставки вовсе не стремились провести мысль о том, что все "амазонки авангарда" якобы придерживались единого художественного стиля, общей культурной традиции или одной идеологической линии. Напротив, авторы проекта предприняли весьма успешную попытку показать, что русский авангард был объединением самых разных новаторских течений. Более того, они сумели представить западному зрителю шесть независимых творческих личностей, зачастую находившихся в остром конфликте друг с другом. А документальный раздел выставки содержит редкие фотографии, письма, выдержки из статей и другие уникальные архивные материалы (включая "Открытое письмо" Гончаровой), которые прекрасно дополняют богатый изобразительный ряд. Кроме того, эти документы проливают свет на отношение "амазонок" к своим коллегам и возлюбленным, среди которых нужно назвать Александра Древина, Михаила Ларионова, Казимира Малевича, Александра Родченко, Владимира Татлина, Александра Веснина и Алексея Крученых. Интересно, что, несмотря на весь революционный эпатаж авангардисток, их творческие и личные отношения с этими людьми в большинстве случаев складывались вполне спокойно и гармонично. Познакомившись с выставкой "Амазонки авангарда", корреспондент "НГ" побеседовал с руководителем венецианского музея "Коллекция Пегги Гуггенхэйм" Филиппом Райлендсом. - Господин директор, расскажите, пожалуйста, как родилась идея организации подобной выставки и почему за ее осуществление взялся именно Фонд Соломона Гуггенхэйма. - Первоначальная идея этой выставки принадлежит представителю Фонда Гуггенхэйма в Европе Николасу Ильину, который в свое время принимал самое активное участие во всех переговорах в рамках подготовки "Великой утопии". Именно он несколько лет назад и предложил посвятить отдельную экспозицию женщинам русского авангарда и тем самым осуществить уникальный инновационный проект. Естественно, эта инициатива нашла понимание у руководства фонда, центр тяжести в экспозиционной деятельности которого традиционно приходится на авангард, а в нашем случае - на кубизм и абстрактный экспрессионизм. Эта идея сразу же была подхвачена "Дойче банком", который активно сотрудничает с германским отделением Фонда Гуггенхэйма в Берлине. Тогда же возникла мысль показать эту выставку во всех музеях фонда - в Берлине, Лондоне, Венеции, Бильбао и Нью-Йорке. Никогда ранее такой акции фонд не осуществлял, хотя выставки, естественно, переезжали, например, из Нью-Йорка в Бильбао или из Венеции в Нью-Йорк. - Как вы подошли к осуществлению этого беспрецедентного проекта? Как технически оказалось возможным собрать все эти замечательные полотна, рассеянные по необъятным просторам России и за ее пределами? - Кураторами выставки стали известный специалист по русской культуре из Калифорнии Джон Боулт и бывшая сотрудница московского Музея изобразительных искусств имени Пушкина Зельфира Трегулова, которые совместно с Николасом Ильиным установили контакты с российскими властями и руководителями примерно двадцати музеев из бывшего СССР. Причем если в Москве и Санкт-Петербурге у фонда уже были налажены связи, то на переговорах с областными музеями в роли нашего основного партнера выступало агентство "Росизо", представлявшее Министерство культуры. С его помощью удалось составить список интересовавших нас работ, а затем и собрать их вместе из всех этих музеев. Должен сказать, что российские культурные власти сразу же заинтересованно отнеслись к проекту нашего фонда и внесли неоценимый вклад в его осуществление. Одновременно мы нашли полное понимание и со стороны западных партнеров (музеев и коллекционеров), которые охотно предоставили нам свои картины. Вообще же, успешное сотрудничество с российской стороной Фонд Гуггенхэйма ценит чрезвычайно высоко. Собственно говоря, сама история фонда имеет чисто русские корни - все началось со знакомства Соломона Гуггенхэйма с Василием Кандинским в 1929 году. После войны фонд организовал около двадцати выставок ваших художников, в том числе Кандинского, Шагала, Малевича. Затем была уже упомянутая "Великая утопия", которая стала, вероятно, наиболее представительным показом произведений русских авангардистов на Западе. В этом смысле нынешняя выставка выросла из прежних наших инициатив. - Будет ли и дальше использоваться модель, примененная вашим фондом в случае с "Амазонками авангарда", которые, как и положено всадницам, активно перемещаются по миру? - Несомненно, организация подобных передвижных выставок вписывается в стратегию Фонда Гуггенхэйма, отвечает нашему видению будущего. Скажем, для нашего венецианского музея осуществить такой проект в одиночку было бы просто невозможно. Нам не хватило бы опыта, связей, ноу-хау, финансовых средств и т.д. Поэтому партнерство, установившееся между "Дойче банком" и отделением фонда в Берлине, представляется нам очень перспективным. Фонд выдвигает определенную идею, предлагает устроить выставку, и в случае, если банк принимает предложение, другие наши отделения получают затем возможность показать ее новому зрителю. Так сеть наших музеев может действовать, перемещая произведения искусства по миру. Это один из вариантов того, каким образом может функционировать музей, чтобы создавать культуру и воспитывать зрителя, одновременно доставляя ему эстетическое наслаждение. - Господин Райлендс, в процессе подготовки выставки "Амазонки авангарда" Фонд Гуггенхэйма, безусловно, накопил немалый опыт работы в России. Не собираетесь ли вы инвестировать этот "капитал" в организацию какой-то новой выставки, связанной с русским искусством? - Пока я не располагаю информацией такого рода. Но думаю, контакты с вашей страной обязательно будут продолжены. В целом Фонд Гуггенхэйма всегда отдавал предпочтение европейскому искусству, неотъемлемой частью которого, конечно, является русское искусство. Не исключаю, что в будущем проявится интерес и к странам Восточной Европы, например, к Чехии, Венгрии, Румынии, которые тоже располагают богатым культурным наследием. http://www.ng.ru/culture/2000-04-12/7_veniese.html Мария Бондарева. Путин и "Амазонки" в Нью-Йорке. Независимая газета, 14.09.2000 Выставка "Амазонки авангарда" представляет лучшие работы шести русских художниц, созданные в период с 1907-го по 1922 год. Семьдесят пять живописных полотен, а также "визуальная поэзия" Варвары Степановой и супрематическая графика Надежды Удальцовой отобраны из почти 30 музейных и частных коллекций. "НГ" уже не раз писала об этом проекте (см. "НГ" от 12.04.00). Открытие выставки "Амазонки авангарда" в Нью-Йорке стало сенсацией, потому что на нем присутствовал президент России Владимир Путин. Вернисаж в Музее Соломона Р.Гуггенхайма состоялся в тот момент, когда в Нью-Йорке проходила юбилейная сессия Организации Объединенных Наций, названная "Сессия тысячелетия": на нее прибыли лидеры ведущих стран мира. Это первый случай в современной российской истории, когда президент лично открывает художественную выставку, к тому же проходящую в Нью-Йорке.

Кофи Анан и Владимир Путин рассматривают "Апокалипсис" Натальи Гончаровой. Фото: Музей Соломона Гуггенхайма Президент России прибыл к служебному входу в музей в 18.30. В сопровождении министра иностранных дел Игоря Иванова, министра культуры Михаила Швыдкого, посла РФ в США Юрия Ушакова, заместителя министра культуры Павла Хорошилова и директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского он прошел в здание Музея Гуггенхайма, где собрались все приглашенные. Вскоре к ним присоединился г-н Кофи Анан, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Томас Кренс, директор Фонда Соломона Р.Гуггенхайма от лица совета попечителей музея приветствовал высоких гостей. В своей речи он подчеркнул: - Длинна та история, что связала Музей Гуггенхайма с собиранием и показом искусства русского авангарда. Семьдесят один год назад, в 1929 году, Соломон Гуггенхайм встретился с Василием Кандинским в его мастерской в Баухаусе, и это изменило жизнь обоих и восприятие современного искусства в целом. Работы Кандинского стали центральным звеном коллекции Музея Гуггенхайма. На протяжении последующих лет в собрание Музея Гуггенхайма поступили работы таких выдающихся русских художников, как Марк Шагал, Наталья Гончарова, Казимир Малевич и других. В течение длительного периода мы экспонировали также выставки русского искусства, в частности - одним из наиболее важных проектов была выставка "Великая утопия", которая состоялась в 1992 году и по сей день остается самой серьезной и исчерпывающей выставкой русского авангарда, которая была показана в мире. Совсем недавно Музей Гуггенхайма и Государственный Эрмитаж подписали договор о сотрудничестве, в результате которого еще больше людей сможет приобщиться к художественным сокровищам, хранящимся в обоих музеях, и директор Эрмитажа господин Михаил Пиотровский присутствует сегодня здесь. Именно в этом контексте Музей Гуггенхайма показывает еще одну выставку русского авангарда. Эта выставка, включающая произведения шести художниц, является образцом научной и кураторской работы. Она объединяет работы, многие из которых не показывались ранее на Западе. До этого выставка совершила 14-месячное турне и экспонировалась в Дойче Гуггенхайме в Берлине, в Королевской академии в Лондоне, в Собрании Пегги Гуггенхайм в Венеции, в Музее Гуггенхайма в Бильбао и стала первой выставкой, показанной во всех отделениях Музея Гуггенхайма. После своей речи г-н Кренс передал президенту России русское издание каталога выставки, подготовленное для ее показа в России в Государственной Третьяковской галерее и Государственном Эрмитаже, и предоставил слово Владимиру Путину. Владимир Путин особо поблагодарил генерального секретаря ООН г-на Кофи Анана, что он нашел время, чтобы участвовать в открытии, и заметил: - Я с особым удовольствием принял приглашение посетить ваш замечательный музей и принять участие в открытии выставки. Мы сейчас с моим другом директором Эрмитажа господином Пиотровским обменялись мнениями, как здесь все организовано и что планируется сделать. И пришли к выводу, что мы имеем дело с единственно возможным вариантом экспансии - культурной экспансией. Это та экспансия, от которой выигрывают все - и россияне, и американцы, и граждане других стран и других городов: не только Нью-Йорка, но и других городов мира. У нас всем известно, какой интерес в последние годы вызывает русский авангард. Сегодня, когда блестяще организованный "Саммит тысячелетия" в полном разгаре, когда идет обмен мнениями и подводятся итоги уходящего века, нам есть что вспомнить о вкладе России в культурную копилку мирового сообщества. Судьбы многих художников складывались непросто и порой драматически. Это только подчеркивает сложность той эпохи, которая у нас сейчас заканчивается. Но тот факт, что среди выдающихся деятелей искусства мы сегодня будем знакомиться с произведениями шести наших соотечественниц, женщин, говорит о том, какой вклад в мировую культуру сделали женщины и какой вклад они могут, должны и обязательно сделают в будущем. Меня особенно вдохновил подбор произведений искусства. Российские и американские специалисты выбирали не только из ведущих музеев России и Москвы, но из музеев провинциальных. И это очень кропотливая профессиональная работа. У российских и американских партнеров есть дальнейшие планы. Давайте пожелаем им успеха. Особая благодарность Фонду Соломона Гуггенхайма. Я вас всех поздравляю. После церемонии торжественного открытия президент России с сопровождающими поднялся на шестой этаж Музея Гуггенхайма и прошел два этажа, где экспонируется большая международная выставка "1900: Искусство на пересечении эпох" (в ней принимают участие и российские музеи). Затем он вошел в залы, где экспонируется выставка "Амазонки авангарда" и осмотрел экспозицию, спустился еще на два этажа и ознакомился с проектом нового здания Музея Гуггенхайма на южной границе Манхеттена (архитектор Фрэнк Герри). Ему показали на макете здания то место, где будет находиться галерея Гуггенхайм-Эрмитаж, и он поделился своими впечатлениями о проекте. После посещения музея президент покинул знаменитое здание на 5-й Авеню. "Амазонки авангарда: Александра Экстер, Наталья Гончарова, Любовь Попова, Ольга Розанова, Варвара Степанова, Надежда Удальцова" - выставка, которая представляет произведения из таких известных музеев, как Третьяковская галерея, Русский музей, ГМИИ имени А.С. Пушкина, а также 16 региональных музеев России, ряда частных собраний - российских и зарубежных, а также крупнейших музеев Западной Европы и США. Спонсором выставки на всем протяжении ее турне выступает Дойче Банк. Каталог подготовлен Джоном Боултом, известным специалистом по русскому авангарду и сокуратором "Амазонок" (куратор выставки - Зельфира Трегулова). Небольшая по размеру, выставка не претендует на исчерпывающий охват творчества художниц. Ее задача в другом: показать всю многогранность реализации авангардных художественных идей начала ХХ в., которые были впервые провозглашены и теоретически разработаны французскими кубистами и итальянскими футуристами, а в России такими мастерами, как Казимир Малевич и Владимир Татлин. Эти идеи были творчески восприняты и развиты в произведениях их коллег. Все они работали в то время, когда вера в преображающую силу искусства, открывающего некую высшую истину, была как никогда велика и как никогда велико было участие женщин в этом искусстве - женщины шли в авангарде художественного процесса. http://www.ng.ru/culture/2000-09-14/7_amazonki.html Нина Боевая. Амазонки против феминисток. Время новостей. 13.10.2000 В сентябре в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке открылась выставка "Амазонки авангарда", для которой американские и российские кураторы отобрали 75 картин шести художниц -- Александры Экстер, Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой. До этого больше года "Амазонки" путешествовали по Европе -- выставку показали в отделениях Гуггенхайма в Берлине (июль--октябрь 1999), Венеции (февраль--май 2000) и Бильбао (июнь--август 2000), а также в Королевской академии в Лондоне (ноябрь 1999 -- февраль 2000). Музей Гуггенхайма планирует привезти выставку в Москву. http://www.vremya.ru/print/2324.html Виталий Орлов. Амазонки авангарда. Вестник (США), №22, 24.10.2000 Выставка "Амазонки авангарда " в Музее Соломона Гугенхейма посвящена беспрецедентному явлению в искусстве. Дело в том, что никогда прежде в истории западной живописи такое количество женщин-художниц не играло столь значительной роли в создании радикального культурного направления.Выдающиеся достижения русского художественного авангарда начала века хорошо известны. Они оказались одной из наиболее плодотворных глав в истории современной живописи. Количество новых художественных приемов, представленных различными движениями и школами, остается до сих пор ни с чем не сравнимым. Многие русские художники-авангардисты воплощали свои живописные идеи в прикладном искусстве: театре, кино, моде, книжной графике. Жившие в начале века как в России, так и в Западной Европе, они теперь постоянно представлены в самых известных западных коллекциях. Их картины часто экспонируются на престижных выставках в лучших музеях мира. В России была богатая традиция женщин-покровительниц искусства, владелиц салонов и галерей, но одновременно с этим в обществе господствовали средневековые нравы. Появление в начале века "женского" авангарда было сенсацией. На выставке в Музее Гугенхейма представлено более 70 картин и рисунков из более чем двадцати общественных и частных коллекций, в том числе из шестнадцати российских центральных и областных музеев Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска, Вологды, Костромы, Казани, Уфы, Ростова Великого и других. Многие из этих работ, авторами которых являются Наталья Гончарова, Любовь Попова, Ольга Розанова, Варвара Степанова, Александра Экстер и Надежда Удальцова, выставляются на Западе впервые. Такую выставку, как эта, открывшаяся 8 сентября, в России непременно приурочили бы к 8 Марта - Женскому дню, и открывал бы ее, как минимум, министр культуры. И так случилось, что в Нью-Йорке выставку открывал не кто-нибудь, а сам российский президент. Ради того, чтобы ленточку на выставке перерезал Владимир Путин, прибывший в Нью-Йорк на "саммит тысячелетия", ее открыли на 8 дней раньше запланированной даты. Несмотря на то, что день открытия пришелся на четверг, когда обычно в музее выходной, все сотрудники были вызваны на службу "по тревоге". Впрочем, пришли они охотно - не каждый день музей балуют посещением президенты, а русскоязычным служащим радостно объявляли: "Ваш президент приехал!" В. Путин появился в музее 7 сентября в 6.30 вечера. В театральном зале его встретил директор Томас Кренс. После обмена краткими приветственными речами он провел В.Путина и немногочисленных сопровождавших его лиц, в числе которых был и Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, сначала по выставке "Амазонки авангарда ", а затем показал заканчивающуюся через 3 дня экспозицию: "1900: искусство на перекрестке". В.Путин сказал, что наличие в этой экспозиции картин из Третьяковской галереи, как и выставка русского авангарда "Амазонки " - это обнадеживающий признак делового сотрудничества в области культуры. Томас Кренс при этом заметил, что картины выдающихся русских художников Кандинского, Шагала и других, в том числе и одной из "амазонок" Натальи Гончаровой, есть и в коллекции самого музея. Визит В.Путина завершился в зале, где представлен макет нового здания музея. Здесь Т.Кренс рассказал, что Музей Гугенхейма подписал долгосрочное соглашение о сотрудничестве с петербургским Эрмитажем. В рамках этого соглашения Музей Гугенхейма примет участие в реконструкции старинного здания Генерального штаба в Петербурге, недавно переданного Эрмитажу, остро нуждающемуся в средствах, и американскому музею там будет выделена отдельная площадь (400 кв. футов) для постоянной экспозиции. Точно так же в проекте нового здания Музея Гугенхейма предусмотрено постоянное место для картин из Эрмитажа. В 7 часов 10 минут через запасный выход В.Путин покинул музей, но, как можно предположить, уехал он недалеко, потому что по соседству, в музее Метрополитен Арт, президент Б.Клинтон давал обед в честь гостей, приехавших на саммит… А мы с вами останемся в музее, чтобы не торопясь, внимательно - они того стоят - посмотреть шедевры, принадлежащие кисти русских авангардисток. Естественно, представленных художниц объединяет, прежде всего, не их пол, а то новое, что они внесли в развитие искусства как раз в бурные для него годы. Они находились под влиянием различных политических и социальных идей, философских школ и имели неодинаковые эстетические убеждения. За исключением Степановой, они не были слишком политизированы, по крайней мере перед революцией, и достаточно обеспечены. Их объединяло стремление к культурному обновлению и неприятие того, что они воспринимали как устаревшие догмы, но каждая из них при этом обладала яркой индивидуальностью. В 1912 году группа русских художников отделилась от известного объединения "Бубновый валет" и организовала две своих выставки (в Москве и Петербурге), известные как "Ослиный хвост". Такое эпатирующее по тем временам название получила и сама группировка во главе с М.Ларионовым, в которую вошли также Н.Гончарова, К.Малевич, В.Татлин, М.Шагал, Л.Попова, О.Розанова, Н.Удальцова и другие. Название должно было подчеркнуть бунтарский характер участников. Некоторые из них (Ларионов, Гончарова) стали "лучистами", обратившись к традициям русской иконописи и лубка, но большинство образовало течение, названное "кубофутуризмом", которое оказалось близким западноевропейским модернистским направлениям. "Яркие живописные дарования Ларионова и Гончаровой, - вспоминал П.Кончаловский, - естественно делали их нашими союзниками, но в отношениях к искусству у нас была большая разница…группа Ларионова, Гончаровой и тогда уже мечтала о славе, известности, хотела шумихи, скандала". Среди "амазонок" одной из самых ярких фигур была Наталья Сергеевна Гончарова (1881-1962). Она училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества на скульптурном отделении у П.Трубецкого. Смолоду в ее работах обнаружилось стремление к декоративности, яркой красочности и в тоже время монументальности образов. Н. Гончарова открыто провозгласила свой радикализм как в искусстве, так и в жизни. Она шокировала московскую публику и небрежной одеждой, и нескрываемым сожительством с М.Ларионовым, появлялась в скандальных фильмах и спектаклях, публиковала эпатирующие манифесты. Ее искусство пропитано фантазиями родной земли, мистическими религиозными мотивами, изображением примитивного крестьянского быта, особенностей человеческого тела. Картина "Крестьяне, собирающие виноград" отражает, по меньшей мере, две из ее основных тем: древние каменные идолы и простецкая жизнь "пейзан" сочетаются в ней с современными машинизированными образами. Н.Гончарова вызывала праведный гнев московской публики огрублением религиозных сюжетов, например, из Евангелия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она становилась жертвой враждебных выпадов и очернительства прессы и цензуры после каждой выставки. Полиция регулярно конфисковывала выставленные ею картины как богохульные и порнографические. Преднамеренное огрубление форм, искажение пропорций, по ее мнению, должно было служить выражению почти первобытных, не затронутых цивилизацией вкусов. Н.Гончарова была и большим мастером графики и книжной иллюстрации. В 1914 году она издала альбом литографий "Мистические образы войны" в традициях древнерусской иконописи и лубка. Отличительная особенность альбома - совмещение архаики и современности, как в композиции "Ангелы и аэропланы". С 1915 года Н.Гончарова жила в Париже и там же умерла. Там она была одним из ведущих художников-декораторов в спектаклях антрепризы С.Дягилева. В декорациях и костюмах "Золотого петушка" Римского-Корсакова художница перевела на язык сцены яркие и локальные краски, самобытные формы русского лубка, декоративных росписей игрушки. Цвет в ее декорациях как будто звучит, подчеркивая наивную фантастичность писаной архитектуры дворца, примитивную красоту его росписей. Замечательным художником была и Любовь Сергеевна Попова (1889-1924). Ее лучшие ню и натюрморты, написанные в стиле кубизма, демонстрировали серьезность и рассудительность ее искусства в большей степени, чем работы коллег-мужчин Давида Бурлюка и Михаила Ларионова. Восприняв эстетику кубизма у своих парижских учителей А.Ле Факонье, и Ж.Метценже, у которых она брала уроки вместе с Н.Удальцовой, Л.Попова, как и другие "амазонки", воспринимала одну за другой новые идеи. Она была открыта и для итальянского футуризма, супрематизма Малевича, конструкций Татлина, и в то же время для итальянского Ренессанса и восточного "ориентализма" поразившего ее Самарканда. Все эти разные и многочисленные образцы формы и цвета выкристаллизовались в ее картинах в динамические конструкции и архитектурные элементы. Как Экстер и Степанова, Л.Попова пришла к абстрактной живописи, в которой поражает необыкновенная манера построения пространства и своеобразный мазок. Однако потом она решила в революционном духе того времени, что палитра свое отслужила, и нужно переходить к утилитарному, более близкому пролетариату искусству: росписи тканей и театральным постановкам. После 1921 года она работала преимущественно как художник по тканям, книжный дизайнер и, в особенности, как и Степанова - театральный декоратор. Наиболее известны ее работы к спектаклям театра Мейерхольда. С ее ранней неожиданной смертью русский авангард потерял одну из своих самых ярких звезд. В 1913 г. в журнале петербургского объединения художников "Союз молодежи", поддержавшего выставки "Ослиный хвост", был опубликован манифест "Союза", автором которого была Ольга Владимировна Розанова (1886-1918 гг.; как и Л.Попова, она умерла молодой). В манифесте говорилось: "Мы предлагаем освободить живопись от рабства перед готовыми формами действительности и сделать ее прежде всего искусством творческим, а не репродуктивным. Эстетическая ценность беспредметной картины в полноте ее живописного содержания. Навязчивость реальности стесняла творчество художника, и в результате здравый смысл торжествовал над свободной мечтой, а слабая мечта создавала беспринципные произведения - ублюдки противоречивых миросозерцаний". В отличие от коллег по выставке, О.Розанова никогда не была в Западной Европе, но она легко восприняла кубизм и, особенно, футуризм с его изобразительной трактовкой машин и скоростей ("Пожар в городе"). От "зауми" Малевича она сделала решающий шаг к беспредметной живописи. Одна из ее абстракций - одинокая дрожащая зеленая полоса на абсолютно белом фоне - появилась задолго до считающихся классикой полотен Барнета Ньюмена. Работы О.Розановой более радикальные, более привлекательные и более экспериментальные, чем монохромные композиции Малевича того же периода, вызывали даже зависть у "отца супрематизма" к молодой коллеге с ее интеллигентностью и острым, оригинальным видением. Кроме О.Розановой, в "Союз молодежи" входили еще две участницы нынешней выставки: Экстер и Удальцова. Александра Александровна Экстер (1882-1949), ученица Малевича, воспринявшая у его "супрематической беспредметности" совершенное чувство пластической гармонии, была живописцем, графиком, художником театра и кино, дизайнером, автором пейзажей и натюрмортов, росписей по ткани, моделей одежды. Она училась в Киевском художественном училище. Имея твердый социальный статус, она постоянно разъезжала между Украиной, Россией, Францией и Италией и была как бы мостом между "амазонками российского авангарда " и новейшими течениями в Западной Европе ("Венеция"), в то же время используя мотивы украинского народного искусства. Как Шагал, Малевич и Добужинский, Экстер участвовала в оформлении массовых празднеств в Советской России. В Париже она познакомилась с П.Пикассо, Ж.Браком, Г.Апполинером и футуристом Маринетти, а Соня и Робер Делоне стали ее друзьями. В истории авангарда она осталась как художник-абстракционист, много экспериментировавший в области формы, цвета, фактуры и ритма. А.Экстер много времени отдавала преподаванию: в собственной студии в Киеве, в художественной школе в Одессе, во Вхутемасе, в Академии современного искусства Ф.Леже в Париже, где с 1924 года она жила постоянно. В 1923 году А.Экстер работала над декорациями и костюмами к первому советскому фантастическому фильму "Аэлита". Она умерла в Фонтенэ о'Роз во Франции. Варвара Федоровна Степанова (1894-1958), самая молодая из "амазонок ", представляет второе поколение авангарда . Она была живописцем, графиком, театральным художником, дизайнером. В.Степанова училась в художественной школе в Казани, а затем в Москве, в Строгановском училище. Пройдя путь от кубофутуристических книжных иллюстраций до изображений танцующих роботов, она живо откликалась, как и ее муж - известный художник-конструктивист Александр Родченко, на утилитарные требования нового пролетарского государства, на поиск путей отражения в искусстве гуманистических идей в век машин и механизмов ("Пять фигур в белом"). Как Экстер и Попова, В.Степанова уделяла много внимания дизайну в одежде (известна ее серия костюмов "спортодежда"). Особое внимание на выставке уделено ее иллюстрациям к поэзии Алексея Крученых, в которых она пыталась найти новый графический язык, объединяющий слово и изображение (как сказал бы сегодня Андрей Вознесенский - видеомы). Наиболее известной ее театральной работой является оформление спектакля В.Мейерхольда "Смерть Тарелкина". В ее поразительном автопортрете она совершенно к себе беспощадна: гримасничает, вместо глаз и бровей доски с черными точками. Карьера Степановой задохнулась при советском режиме: вторую половину жизни вместе с мужем она провела фактически в ссылке, умерла в Москве. Точно так же бесславно завершилась карьера Надежды Андреевны Удальцовой (1886-1961), причисленной Сталиным к формалистам. Она была живописцем и графиком, автором пейзажей, портретов, натюрмортов, жанровых картин, кубофутуристических и беспредметных композиций, монументальных росписей. Н.Удальцова училась в художественной школе К.Юона, в других студиях Москвы и в Париже у Метценже, Ле Факонье и Сегонзака. Ее значительные кубистические полотна, в которых с помощью обрывочных форм, синкопированного ритма остроумно подчеркивалось движение, иногда перемежались с предметными композициями ("За пианино"). Позднее и она использовала находки супрематизма для текстильного дизайна, который она преподавала в 1921-1934 годах. При этом в живописи она сосредоточилась на кубистических композициях, и в 1922 году, на Первой выставке русского искусства в Берлине, именно работы Удальцовой привлекли к себе внимание. Как и Степанова, она умерла в Москве, пережив ее только на три года. Выставка в Музее Гугенхейма, организованная монографически, сосредоточилась только на тех работах "амазонок авангарда ", которые были ими созданы до Октябрьской революции и в течение нескольких лет после нее. Однако некоторые из них продолжали работать намного позже и в это время также создавать значительные вещи, хотя течения в искусстве авангарда, к которым они принадлежали, постепенно угасали. Но, как остроумно пошутила недавно Линда Ноклин, американский историк живописи, еще до того, как все это развалилось, "амазонки авангарда доказали, что женщина в искусстве может плодотворно работать, а не только быть раздета и уложена в постель". Григорий Ревзин. "Амазонки Авангарда": живопись или женопись? Коммерсантъ, 20.02.2001 В Москву приехала выставка "Амазонки авангарда". Самый успешный выставочный проект русского искусства производит странное впечатление на родной почве. На Западе на эту выставку ломятся за живительным глотком политкорректности русского розлива, а в России недоумевают: что же объединяет всех этих несхожих художниц? Неужели только пол? Я — не женщина. Мое недоумение по поводу всего случившегося, по-видимому, связано именно с этим фактом. Во всяком случае, девчонки из критического цеха никакого недоумения по поводу этой выставки не испытывали. Напротив, они смотрели на 70 амазонских полотен с тем специфическим радостным чувством, с каким мальчишки следят за похождениями Микки Мауса и которое можно, наверное, назвать чувством победительной самоидентификации. Если взгляд их случайно съезжал с полотна на какого ни есть знакомого мужичонку, кивали они ему, не сопричисленному лику "амазонок", этак снисходительно и чуть-чуть покровительственно. Выставку не собирались показывать в России, это был чисто экспортный продукт. Просто, когда Владимир Путин приехал в Нью-Йорк на "саммит тысячелетия", он посетил эту выставку вместе с Кофи Ананом, генсеком ООН. Путин произнес там речь о мировом значении русского искусства. И после этого не привезти выставку в Москву было как-то неловко: нельзя же нас обносить нашим же собственным мировым значением. Идею выставки придумал Николас Ильин, сын великого философа русской эмиграции и представитель Фонда Гуггенхайма в Европе. Глава группы кураторов — профессор Джон Боулт. Турне по всем гуггенхаймовским "дочкам" с итоговой выставкой в нью-йоркской метрополии — это сценарий главы фонда Гуггенхайма Томаса Кренца. Настоящие мужчины поработали. Если сравнить эту легенду с предыдущими легендами авангарда, отличие окажется разительным. До того авангард всегда выражал наше самое-самое. Брэнды, под которыми его показывали на Западе, не были специально придуманными выставочными стратегиями, рассчитанными на западное общественное мнение,— они были криками измученной интеллигентской души. Здесь же ситуация прямо противоположная. Опытные пиаровцы холодно просчитали, какая культурная легенда способна принести хорошие дивиденды, посмотрели, что на эту тему можно сделать, и сделали. И получили блестящий результат. http://www.kommersant.ru/doc/168825 Велимир Мост. Амазонки импортированы на родину. Газета ру. 13.02.2001 В залах Инженерного корпуса Третьяковской галереи разместилось около 70 живописных и графических работ шестерых авангардисток — Наталии Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой и Александры Экстер. Казалось бы, закономерный финал полуторагодичных гастролей по маршруту Берлин–Венеция–Лондон–Бильбао–Нью-Йорк… В Европе и Америке у выставки набралось под миллион посетителей. Нью-йоркский вернисаж проходил на самом высоком уровне, с участием Владимира Путина и Кофи Аннана. Популярность русского авангарда находится на затяжном подъеме, да и феминистический аспект добавляет интриги. Нигде, кроме России, авангард первого призыва не выдвинул женщин-художниц столь значительного масштаба. Для сравнения: в итальянском футуризме, с которого калькировались многие здешние установки, вообще не оказалось ни одной дамы, чье творчество требовало бы подробного изучения. В Москве же и Петербурге 1910-х — 1920-х годов сформировалась целая плеяда подвижниц «нового искусства». На пресс-конференции один из кураторов, профессор Калифорнийского университета Джон Боулт, высказался в том смысле, что вполне возможна выставка, на которой вся история русского авангарда была бы представлена только женщинами. Между тем сами «амазонки» как раз стремились к тому, чтобы пол, происхождение, национальность и пр. в расчет не принимались. Еще меньше их устроил бы продемонстрированный на выставке уровень анализа: при большом числе первоклассных работ экспозиция не дает адекватного представления ни о каждой художнице в отдельности, ни о путях авангарда вообще. Организаторы отказались от жанровой пестроты, изъяв из рассмотрения объемные композиции, театральные работы, плакаты, текстиль и т. д. Ограничили и временной диапазон — преобладают работы маслом 1910–1924 годов. Маслом, как известно, кашу не испортишь, а каша вышла изрядная. Кубизм, футуризм, лучизм, супрематизм, конструктивизм — это не просто -измы, а в первую очередь системы взглядов, разновидности отношения к работе. В «Амазонках» же преобладает туристический подход: посмотрите налево, посмотрите направо. Вот такие у нас (в западной версии — у них) были славные авангардистки, вот как они умели — и так, и эдак. Нарушена логика становления и поиска, улетучилась атмосфера творческого горения, что особенно досадно, поскольку в необходимом материале недостатка не было. Если чем выставка и уникальна, так это как раз собранным материалом. Задействованы двадцать с лишним собраний — от собственно Третьяковки до музейного центра города Слободского (оттуда взят любопытный «Валет червей» Ольги Розановой). Казань, Краснодар, Кострома, Уфа, Самара, Смоленск — те точки и уголки, куда в 20-е годы рассылались авангардные произведения для подъема революционного духа трудящихся и их эстетического воспитания на новый манер. Вклад в экспозицию западных музеев и коллекционеров минимален — «Бирск» Любови Поповой из нью-йоркского Гуггенхайма, пара вещей из Оттавы, кое-что из галереи Гмуржинской (Кельн). Не удалось сторговаться с Киевом и Штуттгартом, но вряд ли эти потери трагичны. Больше расстраивает, что художницы стали «амазонками», авангард превращен в неглубокий миф, а канонизация отдельных персонажей происходит в отрыве от исторического контекста. Получается, что Россия — это водка, спутник, перестройка, Малевич и шестеро отчаянных суфражисток, боровшихся за женское равноправие с кистью в руке. https://www.gazeta.ru/2001/02/13/amazonkiimpo.shtml Григорий Док. "Амазонки авангарда" завершают тур в Москве. Независимая газета. 16.02.2001 Вечером во вторник в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке открылась выставка "Амазонки авангарда". В экспозиции, которая занимает весь второй этаж, картины и эскизы шести русских художниц - Александры Экстер, Наталии Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой, Варвары Степановой и Надежды Удальцовой. Американский исследователь русского авангарда Джон Боулт, которого представили "отцом-основателем" выставки, в своем выступлении назвал день открытия печальным - в том смысле, что Москва стала "последней точкой выставки". Первая же выставка "Амазонки авангарда" открылась в 99-м году в Берлине, поскольку в Берлине в 1922 году пять из шести художниц (кроме Гончаровой) устраивали свою выставку. После Берлина были Нью-Йорк, Венеция, Бильбао… Города, где работают музеи, управляемые Фондом Гуггенхайма. В Москве такого музея нет, и честь открытия выставки выпала Третьяковской галерее. Это объяснимо еще и тем, что немалая часть представленных работ принадлежит собранию галереи (среди других участников - около двадцати провинциальных российских музеев). На открытии отмечалось, что интерес Музея Соломона Р.Гуггенхайма к русскому авангарду нельзя назвать случайным, его началом можно считать визит самого Соломона Гуггенхайма в мастерскую Кандинского в "Баухаузе". С тех пор Гуггенхайм стал собирать картины русских авангардистов, а музей, который носит теперь его имя, не раз устраивал выставки русского авангарда - вплоть до "Великой утопии" в начале 90-х. Выставка открыта до 28 марта, но краткий срок, выразил надежду директор Третьяковской галереи Валентин Родионов, не помешает посмотреть экспозицию максимальному числу желающих. http://www.ng.ru/culture/2001-02-16/7_avanguard.html Андрей Ковалев. Каталог выставки "Амазонки русского авангарда", Русский журнал, 27.02.2001 Есть выставки, которые делаются исключительно ради каталога - толстого, фундаментального, величественного. Так, собственно говоря, наука и двигается вперед. Хороших денег на хороший сборник статей не найдешь, а вот каталог, особенно каталог выставки с хорошим промоушном - пожалуйста, все довольны. А уж "Амазонки" - проект Гуггенхайма - были раскручены по первому разряду. Рассказывают, что русская версия каталога, да и сама выставка очутились в Москве целиком по милости нашего президента, который, приехав в Нью-Йорк на Саммит Тысячелетия, обнаружил в искусстве большие потенции чисто политического свойства. Продукт очень достойный: с умственными сочинениями, персональными статьями, публикациями, библиографией. Штука, которую следует держать под рукой. Я, признаюсь, от Джона Боулта такого не ожидал. Обычно он, как и любой американский русист, считает своим долгом скользить по поверхности явлений. А тут все удачно сложилось. Хотя тема выбрана до предела попсовая (феминизм и гендер всякий), почти всем авторам каталога удалось как-то из этой довольно нелепой ситуации выгрести. Особенно это касается Екатерины Деготь ("Творческие пары и парадигмы творчества в русском авангарде"), которая нашла достаточно нетривиальный подход к навязшей в зубах проблеме мужского-женского. Деготь в последнее время полевела, однако и ей пришлось несколько подретушировать простой и бросающийся в глаза факт: ярко выраженную идеологическую направленность проекта. При ближайшем рассмотрении оказывается, что основной целью устроителей выставки было заглушить какие бы то ни было воспоминания о том, что авангард имел отношение не только к революции в искусстве, но и к революции социальной. Упор на "женщин авангарда" - необычайно ловкий ход. Из всех наших авангарных гранд-дам только Варвара Степанова перешла в стан конструктивистов и производственников и совершенно отказалась от живописи. Гончарова с Экстер эмигрировали, Попова и Розанова умерли слишком рано, чтобы участвовать в лефовских безумствах. Ничего не скажешь, изворотливая концепция; только от авангарда при таком раскладе ничего не остается: ведь принципиальный жест, осуществленный русскими ХХ века, заключался в создании Великой утопии, ради которой и следовало отказаться от мазни влажными красочками по холсту. И этот жест совершили как раз мужчины - Татлин, Родченко. Вот такой гендер, господа присяжные заседатели. Так что должен предупредить: в аннотируемом каталоге содержится большая подстава и чудовищный ревизионизм. Никакой революции больше не будет, Утопии - тоже не будет. Будет только милая и приятная живопись, а Революция сведена к сентиментальному женскому роману. Критики всей планеты на подставу клюнули: бесконечно толковали о гендере, с трудом припоминая, что женщины еще и каким-то "декоративно-прикладным искусством", то есть низким жанром, занимались. И в самом деле - кому они теперь нужны, большевики от искусства? Хорошего рынка на них не сделаешь. Зато из каталога наш президент, возможно, узнал, что такое гендер. И что такое авангард. Екатерина Деготь: Изучение истории искусства в гендерном аспекте вряд ли должно превращаться в преследование виновных в том, что женщины были долгое время ущемлены социально. Что же касается ущемленности эстетической, то в самом ли деле концепция модернизма должна быть "пересмотрена в пользу таких фигур, как Соня Делоне" (более скромных, не мудрствующих, менее радикальных и не брезгующих прикладным искусством), как требуют некоторые феминистские критики? В консервативной критике художниц превозносят за "эмоциональность" (т.е. неприятие авангарда как интеллектуального проекта), "тонкость" (т.е. неспособность к радикальной инновации) и "мудрое стремление преодолевать разрушительные крайности"… Так женщина становится знаменем антимодернистского реванша, что должно заставить нас задуматься о пределах отказа от доминантной парадигмы, к которой призывает пересмотр истории искусства ХХ века "в пользу женщины". Амазонки. Варвара Слоник. Амазонки в Москве: Спасибо феминисткам Нью-Йорка("Полит.ру"). Юрий Арпишкин. Шестеро в одной лодке ("Время МН"). Ольга Кабанова. Авангардистки: "Амазонки авангарда" прибыли в Москву("Известия") Нина Боевая. Амазонки против феминисток Виталий Орлов. Женский день в музее Гуггенхейма. Мария Михайлова. Звезды женского пола ("Вести.ру"). Велимир Мойст. Амазонки импортированы на родину ("Газета.ру"). http://old.russ.ru/culture/vystavka/20010227.html#kn2 Милена Орлова. Русский авангард женского рода. Коммерсантъ, 14.02.2001 http://www.kommersant.ru/doc/168272 Вера Михайлова. Амазонки авангарда. В инженерном корпусе Третьяковской галереи открыта выставка шести прим русского авангарда начала ХХ века Наталья Гончарова, Александра Экстер, Любовь Попова, Ольга Розанова, Варвара Степанова, Надежда Удальцова. Эти шесть художниц не были командой, никогда не объединялись в женских группах и на женских выставках. Некоторые из них даже не симпатизировали друг другу - такие они были разные, непохожие. Демонстративно эмансипированная Гончарова ходила в мужском костюме, жила в свободном браке. Утонченная, интеллектуальная Экстер знала несколько иностранных языков, часто бывала за границей, была хорошо знакома с Пикассо, Браком, Леже, Аполлинером, с итальянскими футуристами Соффичи и Маринетти. Дочь богатого купца Попова, овладев в Париже уроками кубизма, знакомила с его формальными основами Малевича и Татлина. А провинциалка Розанова, напротив, за свою короткую жизнь нигде не успела побывать… Непохожие, неповторимые, они вошли в мировую историю искусства вместе, "передовой заставой русской живописи", потому что "вносили в окружавшую их среду тот воинственный пыл, без которого оказались бы немыслимы дальнейшие успехи" русского авангарда, - написал поэт-футурист Лившиц в своей известной книге "Полтораглазый стрелец", крылатая фраза из которой дала название настоящей выставке - "Амазонки авангарда". Эта выставка около двух лет с неизменным успехом путешествовала по крупнейшим городам, музеям и галереям Западной Европы и США. За это время на ней побывало около миллиона зрителей. Сегодня 70 работ "амазонок" демонстрируются, наконец, на своей исторической родине. В экспозицию вошли произведения из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного Музея Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, а также 16-ти региональных музеев России, куда произведения художниц поступали в 1920-х годах в соответствии с программой создания музеев современного искусства в российской провинции, разработанной при участии самих художниц. Так что география пребывания произведений шести "амазонок" получилась широкой - Сибирь, Дальний Восток, Поволжье, Русский Север… Кроме того, визуальный ряд дополнили шедевры из ряда зарубежных музеев и частных коллекций. Итак, среди экспонатов - самые значительные произведения художниц те, что навсегда остались в отечественной и мировой истории искусства прошлого столетия. …Тетраптих Гончаровой "Евангелисты". На сегодняшнюю выставку он прибыл из Санкт-Петербурга, из Русского музея. Написан в 1911 году. В 1913-м, показанный на персональной выставке автора, вызвал грандиозный скандал. Работы были сняты цензурой и водворены на место лишь после церковной экспертизы. …"Кувшин на столе" Поповой - произведение 1920 года, и сегодня уникальное. В нем гармонично совмещены пространственно-пластические и живописные искания художницы. Это - дар коллекционера Георгия Костаки Третьяковской галерее. …"Автопортрет" Степановой, самой младшей из "амазонок". Парадокс ее творческой эволюции в том, что, приведя живопись к самой абстрактной ее формуле, художница в 1920 году вернулась к живописи фигуративной и… написала "Автопортрет", прописанный нынче в московском музее личных коллекций. Позже "неистовая" Степанова, как однажды назвал ее Маяковский, будет успешно реализовывать принципы конструктивизма в дизайне. …"Зеленая полоса" ("Цветопись") Розановой из Государственного музея-заповедника "Ростовский Кремль" ставит ее в один ряд с такими величайшими новаторами, как Малевич и Татлин. …"Кухня" 1915 года Удальцовой, привезенная из Екатеринбургского музея изобразительного искусства, во многом восходит к полотнам французских учителей-кубистов, но изысканная живопись и экспрессия форм свидетельствуют и о глубоком, личностном постижении художницей закономерностей формотворчества. …"Город", 1913 год, Экстер, Вологодская областная картинная галерея. Реальность здесь просматривается сквозь призму кубических и цветовых построений. Эффектный, подчас неожиданный визуальный ряд. Прежде всего, он привлекает своей художественной самодостаточностью, своей безусловной эстетической внушаемостью. Даже те, кто не является поклонниками авангардистских течений, могут получить здесь положительный импульс приобщения к высокому искусству. И невольно задумываешься об одинаково трагических судьбах шести непохожих друг на друга "амазонок авангарда": после 1917 года Экстер, а еще раньше Гончарова, оказались в эмиграции; голод и разруха оборвали жизнь Розановой и Поповой; долгие лета Удальцовой и Степановой наполнили до краев жизненные драмы, внутреннее противостояние победившему социалистическому реализму, забвение. Хотя, надо сказать, что настоящая выставка не ставила перед собой задачу дать полную панораму жизни и творчества художниц. Ее устроители - Минкультуры РФ, ГТГ, Государственный музейно-выставочный центр "Росизо", музей Соломона Р. Гуггенхайма при поддержке "Бритиш Американ Табакко Россия", "Дойче Банк" и "Делта Эр Лайнз" - задались другой целью: показать многообразие и интенсивное развитие авангардистских художественных идей в России в начале ХХ века и, кроме того, обратить внимание публики на чисто русский феномен, когда именно женщины шли в самом авангарде художественного процесса, определяя его специфику, причем каждая из них отличалась неповторимой индивидуальностью и своеобразием. Когда экспозиция выстаивается по принципу полноценной коллекции, это создает углубленный образ темы. Авторы концепции выставки из музея Гуггенхайма избрали именно этот метод, а потому тема экспозиции просматривается однозначно и недвусмысленно: в России начала ХХ века авангардные художественные идеи отличало потрясающее многообразие - тут и кубизм, и футуризм, и супрематизм, конструктивизм, лучизм… "Амазонки авангарда" - пример научного исследования данного явления. И в то же время, это (как и бывает на удачных выставках) - внятный и впечатляющий рассказ о шести художницах, заставляющих нас, зрителей, твердо поверить в то, что русский авангард в живописи состоялся бы и без мужчин. Б.п. В Третьяковской галерее открылась выставка "Амазонки Авангарда". Newsru. com, 15.02.2001 В Москве, в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, открылась выставка "Амазонки Авангарда", подготовленная музеем Гуггенхайма. Выставка представляет работы шести русских художниц 20-30 годов: Любови Поповой, Наталии Гончаровой, Ольги Розановой, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой и Александры Экстер. На выставке "Амазонки авангарда" экспонируются около 70 работ из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и более чем 20 других музейных и частных собраний. В их числе √ полотна, которые в 20-е годы были направлены в шестнадцать региональных музеев России в соответствии с программой создания музеев современного искусства в российской провинции. В разработке этой программы активное участие принимали сами художницы. Концепция выставки осуществлена музеем Соломона Р. Гугенхайма. В течение полутора лет выставка с огромным успехом путешествует по Европе и США. Она была показана в Немецком Гугенхайме, Берлин; в Королевской Академии, Лондон; в Собрании Пегги Гугенхайм, Венеция; в Музее Гугенхайма, Бильбао; Музее Соломона Р.Гугенхайма, Нью-Йорк. За это время ее посетило более 900 тысяч зрителей. К выставке издан каталог на немецком, английском, итальянском, испанском, баскском и русском языках. В каталог включены статьи ведущих российских и американских исследователей искусства русского авангарда, а также обширный документальный раздел. Остается надеяться, что следующие русские выставки Музея Гугенхайма, посвященные Малевичу и Кандинскому, тоже будут показаны в ГТГ Екатерина Деготь. Женское счастье. Город,05.02.2001 ще немного, и про кого-нибудь из них снимут кино в Голливуде. Но пока это только выставка: «Амазонки авангарда» наконец добрались до Москвы. За полтора года триумфального турне картины Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой и Александры Экстер объехали все музеи Гуггенхайма (в Берлине, Венеции, Бильбао и Нью-Йорке), а также Королевскую академию в Лондоне. Изо всех экспортных русских артшоу это оказалось самым успешным, затмив даже академическую «Великую утопию». То, что в России был авангард, привычно. Но то, что в этом авангарде было множество женщин, да еще свободных, счастливых, творчески реализованных (хотя временами практически нищих), — это новость. Нас-то, конечно, это не удивляет. Подумаешь, женщины. Да, во французском сюрреализме художниц не допускали подписывать декларации, позировать на групповых снимках и участвовать в выставках. Но в России еще в XIX веке у женщин были финансовые и правовые свободы, которые не снились их европейским подругам. Художники смотрели на коллег-женщин снизу вверх. Гончарова в 1910-е годы была символом коммерческого успеха и однажды дала пощечину репортеру за то, что тот посмел назвать ее фамилией мужа. Экстер, жена киевского банкира и любовница видного итальянского футуриста, разъезжала по Европе, лихо промотируя новое русское искусство. Попова и Удальцова учились кубизму в Париже, чем не могли похвастаться менее отесанные мужчины их круга, включая Малевича. А Розанова (на фото ее картина «Зеленая полоса», 1917 г.) была просто и без преувеличения гениальной. Кончилось все по-разному, но всякий раз плохо. Гончарова в 1913 году погналась за длинным рублем дягилевских сезонов в Париже, но рубль оказался не таким длинным, как жизнь. Экстер немного поработала на Советы (сделав костюмы к фильму «Аэлита»), потом эмигрировала, но Европа ее не признала. Удальцова тянула с эмиграцией до 1929 года, когда оказалось поздно, и через несколько лет ее мужа, художника Александра Древина, расстреляли. Розанова и Попова сгорели совсем молодыми — не столько от болезней, сколько от отсутствия медицины при военном коммунизме. А Степанова сложила жизнь на алтарь искусства мужа, художника Александра Родченко. Или так: кончилось все по-разному, и всякий раз блистательно. Картины бесценны, имена бессмертны, судьбы головокружительны. Кино про них точно будет. https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/amazonki_avangard/ Марина Тимашева. Амазонки авангарда. Радио Свобода, 13.02.2001 М.Т.: В Третьяковской галерее открылась выставка "Амазонки авангарда". В ней представлены работы шести русских художниц. Выставка в течение полутора лет путешествовала по Европе и Америке, ее видело более 900 тысяч человек. Своему названию выставка обязана фразе из книги о русском авангарде Бенедикта Лифшица. В экспозиции представлены: натюрморты и урбанистические пейзажи Александры Экстер, евангельские сюжеты, жанровые сценки и портреты Натальи Гончаровой, кубистические пейзажи, портреты, натюрморты Любови Поповой, театральная живопись Ольги Розановой, книжные иллюстрации и пляшущие человечки Варвары Степановой, пространственные композиции Надежды Удальцовой. Всего около 70-ти работ, созданных до 1924-го года, то есть до эмиграции большинства художниц. Все эти работы можно было видеть прежде, но в другом контексте. Многие картины оказались рядом спустя десятилетия разлуки. О концепции выставки говорит один из кураторов, профессор Калифорнийского университета Джон Боулт: Джон Боулт: Мы тоже этой выставкой хотели как-то изолировать этих художниц от революции. Обычно, особенно на Западе, есть какая-то автоматическая ассоциация - "авангард, значит, Октябрьская революция". Публика сама должна решить этот вопрос, но нельзя автоматически думать, что был какой-то мост между авангардистами в сфере искусства и авангардистами в сфере политики. Другой вопрос перед нами: но почему только живопись? Живописная картина все-таки служит первым критерием для художника. Другой вопрос - почему именно русские художницы-авангардистки? Я думаю лично, что можно было бы рассказывать историю авангарда без мужчин. А во-вторых, если мы посмотрим на Европу или Америку - на художественное искусство начала века в этих странах, то мы не увидим аналогичных групп женщин - только в России действительно были такие сильные и удивительные женщины. М.Т.: Наталья Гончарова ходила в мужской одежде и жила в свободном браке, но русские авангардистки не были феминистками. Им не надо было доказывать свое равенство с мужчинами, они просто были им равны. Но экспозиция носит отчетливо феминистский характер. http://archive.svoboda.org/archive/ll_cult/0201/ll.021301-1.asp Александр Панов. Амазонки авангарда. Итоги, 10.02.2001 Александра Экстер, Наталья Гончарова, Любовь Попова, Ольга Розанова, Варвара Степанова, Надежда Удальцова Государственная Третьяковская галерея, Выставка живописи Надежды Удальцовой, Галерея "Риджина". Москва О выставке живописи и графики шести русских авангардисток начала века, полтора года с огромным успехом путешествующей по миру, "Итоги" писали еще в начале маршрута (см. № 42, 1999). Тогда не планировалось везти в Россию выставку, собранную главным образом из российских музеев, но по инициативе американского Фонда Гуггенхейма для западного зрителя и с учетом западного культурного контекста (проект имеет сильный феминистский привкус). После того как в сентябре прошлого года нью-йоркский вернисаж "Амазонок" посетил В. В. Путин, оказалось, что "такая корова нужна самому". Знающие люди говорят, что экспозиция в ГТГ (суровый черно-белый дизайн стендов и развеска, позволяющая картинам свободно "дышать") лучше, чем где бы то ни было. Жаль лишь, что в Третьяковке "Амазонки авангарда" будут работать чуть больше месяца, в то время как на Западе висели месяца по четыре в каждом музее. Зато открытие выставки Удальцовой - одной из героинь музейного проекта - в частной галерее вполне соответствует чужеземным стандартам. В Нью-Йорке во время работы "Амазонок" многие галеристы показывали русский авангард. Вот и специализирующаяся на современном искусстве "Риджина" тут же предоставила свое помещение "Музею Древина и Удальцовой" (так называется коллекция, принадлежащая внучке художников), представляющему одиннадцать картин Удальцовой. Стандарты - стандартами, но выбор именно этой художницы и именно этих работ по меньшей мере странен. Во-первых, Удальцова наименее "амазонистая" из всей шестерки. В своем искусстве она была трепетно-непоследовательной. Попробовала и кубизм, и супрематизм, но в 20-е годы неожиданно для всех обратилась к реализму. При этом никаких художественных открытий не делала, больше всего ценила "традиционную живописную культуру", а не радикальный эксперимент. К тому же этой эволюцией она обязана мужскому влиянию - парижанина Жана Метценже, Владимира Татлина, Казимира Малевича и, наконец, собственного мужа Александра Древина. Что для "амазонки" - позор. Во-вторых, "Риджина" показывает реалистическую Удальцову 40-50-х годов, с натюрмортами, портретами и видами из окна. Большинство пишущих о позднем периоде ее творчества считают, что это - нонконформизм, вызов торжествовавшему соцреализму. Ну, не соцреализм. Но что с того? Угомонившийся Родченко писал жене: "Был у Удальцовой, показывала живопись. Жалко, что не видела ты, очень хорошая". Живопись - хорошая. Искусство - плохое. http://www.itogi.ru/archive/2001/7/125496.html | ||||||||||||||||||