| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

Клемент Гринберг. Авангард и китч. 1939

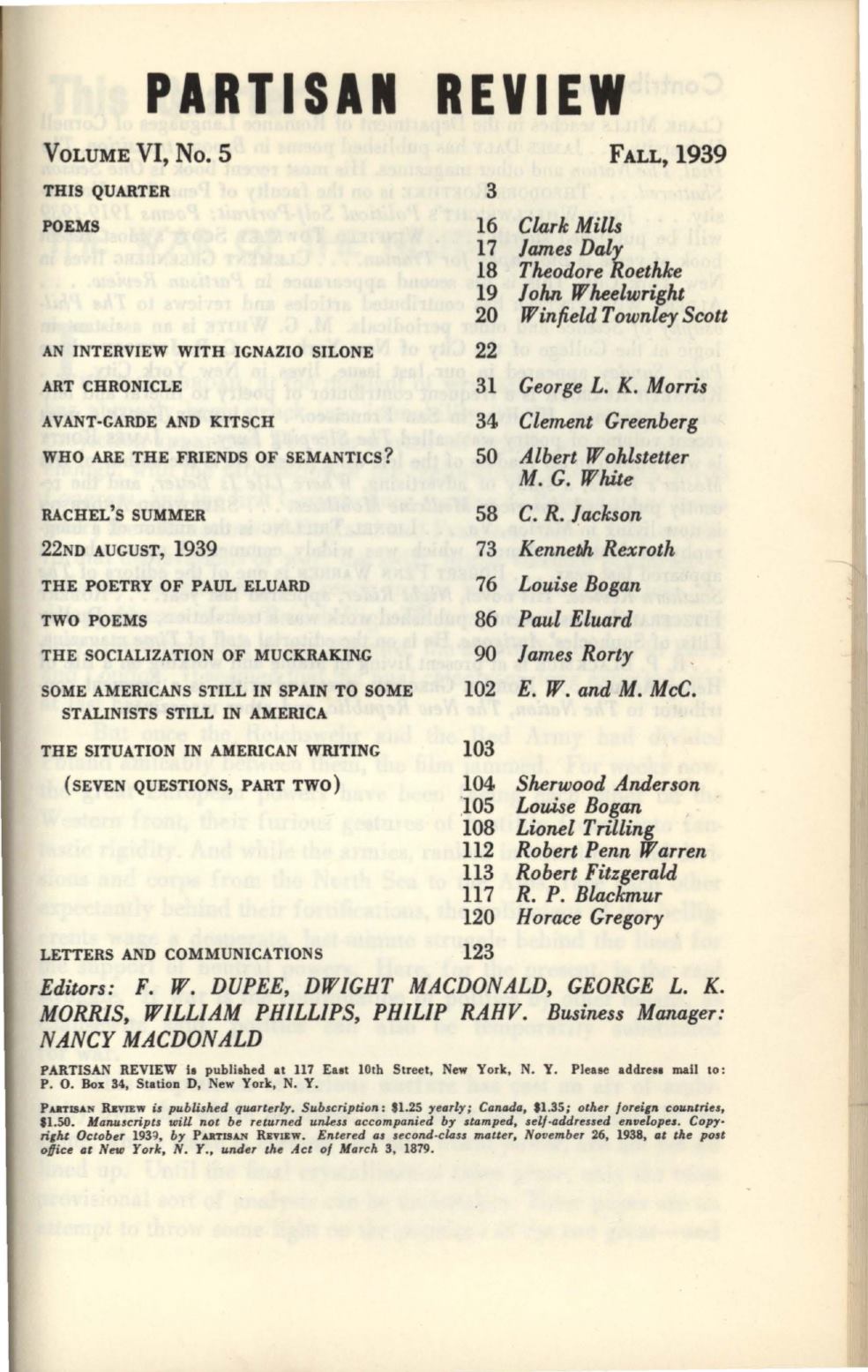

Клемент Гринберг (1909 — 2000) — один крупнейших критиков и теоретиков американского неоавангарда 30 — 60-х годов. Созданная им эстетическая концепция служила легитимацией практики художников геометрической абстракции (Джозеф Альбертс и др.). Текст "Авангард и китч" принадлежит к классике художественной критики миновавшего века и был впервые опубликован в левом троцкистском журнале "Partisan Review", где в тот момент — в конце 30-х гг. велись напряженные дискуссии о политической роли литературы и искусства. В настоящем тексте Гринберг дал классические формулировки связей и взаимоотношений авангардной культуры с капиталом и авторитарными режимами. Перевод сделан по первой версии текста 1939 г.; позднее, в 1972 году, Гринберг сделал новую редакцию, сильно скорректировав, в частности, характеристики творчества Ильи Репина.

Одна и та же цивилизация одновременно порождает столь разные вещи, как поэмы Т. С. Элиота — и песни в стиле поп (Tin Pan Alley), живопись Брака — и обложки журнала Saturday Evening Post. Все четыре образчика относятся к культуре и, очевидно, являются частями одной и той же культуры и продуктами одного и того же общества. Здесь, однако, связь этих явлений, по-видимому, заканчивается. Какое видение культуры, какое представление о ней достаточно емки, чтобы вместить в себя и стихи Элиота, и стихи Эдди Геста и установить между ними открывающее новые смыслы отношения? Не указывает ли наблюдающаяся в рамках одной культурной традиции несоразмерность подобных явлений культуры, которую всегда считали и продолжают считать самоочевидной, на то, что эта несоразмерность в природе вещей? Или же это нечто совершенно новое и присущее нашему времени? I По мере того, как общество по ходу своего развития все более утрачивает способность оправдывать неизбежность конкретных форм, оно дробит принятые представления, от которых в значительной степени необходимым образом зависят писатели и художники в своем общении с читателями и ценителями живописи. Исходить из каких-либо посылок становится трудно. Все истины, обусловленные религией, властью, традицией, стилем, поставлены под сомнение, и писатель или художник более не может оценить отклик публики на символы и отсылки, с которыми он работает. В прошлом такое положение дел обычно находило разрешение в застывшем александрийском стиле, академизме, в котором действительно важные вопросы остаются незатронутыми, поскольку обращение к ним сопряжено с полемикой; академизме, в котором созидательная деятельность достигает виртуозности в мелких подробностях формы, а все более значимые вопросы решаются в соответствии с прецедентом, созданным мастерами прошлого. Одни и те же темы механически варьируются в сотнях различных работ, однако ничего нового не возникает: Стаций, китайская поэзия, римская скульптура, живопись школы изящных искусств, неореспубликанская архитектура. В числе обнадеживающих признаков, являющихся средь упадка современного нам общества, — то, что мы (или некоторые из нас) не желаем принимать эту последнюю фазу для нашей собственной культуры. В стремлении выйти за пределы александризма часть западного буржуазного общества породила нечто доселе неслыханное — авангардную культуру. Это стало возможным благодаря особенному, более совершенному пониманию истории — или, скажем точнее, нового рода критики общества, историческому критицизму. Этот критицизм не противопоставил нашему современному обществу безвременные и вневременные утопии, но выполнил трезвый анализ антецедентов, оправданий и функций форм, лежащих в основе любого общества, — и выполнил этот анализ в категориях истории, в категориях причины и следствия. Таким образом, было продемонстрировано, что наш современный буржуазный общественный строй — не извечное, «естественное» условие жизни, а всего лишь последний в череде сменявших друг друга социальных порядков. Новые перспективы такого рода, став частью передового сознания интеллектуалов 50—60-х годов XIX столетия, вскоре были усвоены, пусть, по большей части, бессознательно, художниками и поэтами. Следовательно, не случайно рождение авангарда хронологически — и географически — совпало с первым прорывом научной революционной мысли в Европе. Пионеры богемы, которая тогда была тождественна авангарду, вскоре проявили демонстративное отсутствие интереса к политике. Тем не менее, если бы в атмосфере, которой они дышали, не циркулировали революционные идеи, они бы никогда не смогли сформулировать свою концепцию «буржуазности» для того, чтобы определить, кем и чем они не являются. Без моральной помощи, оказанной им революционными политическими воззрениями, у них не хватило бы смелости так агрессивно заявить о себе и самоутвердиться, бросая вызов господствующим в обществе нормам. Для этого действительно требовалась смелость, поскольку эмиграция авангардистов из буржуазного общества в богему означала также эмиграцию с капиталистических рынков, на которые были выброшены художники и писатели, лишившиеся покровительства аристократии. (Очевидно, такое положение обрекало художников и писателей на голодное прозябание на чердаках, хотя, как будет показано ниже, авангард оставался привязанным к буржуазному обществу именно потому, что нуждался в деньгах этого общества). И все же утверждение о том, что как только авангарду удалось «отстраниться» от общества, он следующим же шагом полностью изменил свою позицию и отверг и революционную, и буржуазную политику, остается справедливым. Революция осталась внутри общества как часть той яростной идеологической борьбы, которую искусство и поэзия находили столь неблагоприятной, едва она начинала затрагивать «драгоценные» аксиоматические верования, доселе лежавшие в основе культуры. Отсюда следует, что подлинная и важнейшая функция авангарда заключалась не в «экспериментировании», а в нахождении пути, следуя по которому можно было обеспечивать движение культуры в условиях идеологического смятения и насилия. Полностью удаляясь от общественности, поэт-авангардист или художник-авангардист стремился поддерживать высокий уровень своего искусства, одновременно сужая и поднимая его до выражения абсолюта, в котором все относительности и противоречия либо нашли бы свое разрешение, либо утратили бы смысл. Появляются «искусство ради искусства» и «чистая поэзия», а предмет или содержание становятся чем-то, от чего следует шарахаться как от чумы. Именно в процессе поиска этого абсолюта авангард пришел к «абстрактному» или «беспредметному» искусству и такой же поэзии. По сути дела, поэт-авангардист или художник-авангардист пытается имитировать Бога, создавая нечто, действительное и обоснованное исключительно в категориях самого себя — так же, как природа действительна сама по себе, как эстетически действителен реальный пейзаж, а не его изображение; как нечто данное, нерукотворное, независимое от смыслов, подобий или оригиналов. Содержание должно быть растворено в форме настолько полно, чтобы работу художника или литератора нельзя было свести, в целом или по частям, к чему-то, что не было бы самой сущностью произведения искусства. Но абсолют абсолютен, и художник или поэт, будучи тем, кто он есть, почитает одни относительные ценности более других таких же. И те ценности, во имя которых он взывает к абсолюту, — ценности относительные, эстетические. Так художник или литератор оказывается имитатором — но не Бога, а — в данном случае я использую слово «имитировать» в его аристотелевском смысле — правил и процессов искусства и литературы. Таков генезис «абстрактного». Перенося свое внимание с предметов обычного опыта, поэт или художник обращает его на среду собственного ремесла. Если не-представляющее, не-воспроизводящее или абстрактное должно обладать эстетической обоснованностью, оно должно быть не произвольным и случайным, а проистекать из подчинения некому достойному ограничению или оригиналу. Как только мир общего, явленного, внешнего опыта отвергнут, такое ограничение может быть найдено только в самих процессах или правилах, посредством которых искусство и литература ранее уже имитировали прежнюю действительность. Именно эти процессы и правила становятся предметом искусства и литературы. Если, вслед за Аристотелем и другими мыслителями, сказать, что все искусство и вся литература — это имитация, то в итоге мы получаем имитацию имитации. Или, говоря словами Йетса, «И нет поющей школы, есть изученье Памятников, исполненных самостоятельного величия». Пикассо, Брак, Мондриан, Кандинский, Бранкузи, даже Клее, Матисс и Сезанн черпают свое вдохновение главным образом из среды, в которой они работают (1). Импульс их искусства заключается, по-видимому, в основном в его чистой поглощенности изобретательством и организацией пространств, поверхностей, форм, цветов и т. д., доходящими до исключения всего, что необходимым образом не заложено в этих факторах. Внимание поэтов вроде Рембо, Малларме, Валери, Элюара, Паунда, Харта Крейна, Стивенса и даже Рильке и Йетса сосредоточено, по-видимому, скорее на попытке создать поэзию и на самих «моментах» поэтического обращения, чем на опыте обращения к поэзии. Разумеется, это не может исключить других главных тем их поэтической деятельности, поскольку поэзии приходится иметь дело со словами, а слова должны служить общению. В этом отношении некоторые поэты — такие, как Малларме и Валери, — более радикальны, чем другие. Но здесь мы не касаемся тех поэтов, которые пытались писать стихи на одном лишь чистом звуке. Однако если б можно было дать более простое определение поэзии, то современная поэзия оказалась бы более «чистой» и более «абстрактной». Как и в отношении других сфер литературы, предлагаемое здесь определение эстетики авангарда — не прокрустово ложе. Но, помимо того, что большинство лучших современных нам романистов прошли школу авангарда, существенно, что самая амбициозная книга Жида — это роман о написании романа, а «Улисс» и «Поминки по Финнегану» Джойса представляются, прежде всего, как говорит один французский критик, редукцией опыта к выражению ради выражения, выражения, имеющего большее значение, чем то, что оно выражает. Само по себе то, что авангардистская культура — это имитация имитации, не вызывает ни одобрения, ни осуждения. Действительно, эта культура несет в себе некоторые элементы того самого александризма, которые она стремится преодолеть. Процитированные выше строчки Йетса относятся к Византии, которая очень близка Александрии; в известном смысле эта имитация имитирования представляет собой александризм самого высшего сорта. Есть, однако, одно важнейшее отличие: авангард движется, в то время как александризм остается на месте. Именно это и оправдывает авангардистские методы и делает их необходимыми. Необходимость заключается в том, что сегодня невозможны иные средства творения искусства и литературы высокого порядка. Вступать в конфликт с необходимостью, разбрасываясь терминами вроде «формализм», «пуризм», «башня из слоновой кости» и т. д. либо глупо, либо нечестно. Впрочем, это означает, что авангард обладает социальным преимуществом, что это то, чем является авангард. Это утверждение совершенно ошибочно (?). Это, однако, не означает что именно благодаря общественной (социальной?) полезности (или пользы для социума) авангард является тем, что он есть. Как раз наоборот. Специализация авангарда на себе самом, тот факт, что его лучшие художники — художники художников, его лучшие поэты — поэты поэтов, оттолкнули очень многих людей, которые ранее были способны восторгаться смелым искусством и литературой и ценить их, но теперь не могут или не хотят проходить посвящение в секреты ремесла художников. Массы всегда оставались более или менее безразличны к культуре в процессе развития. Но сегодня такую культуру покидают и те, кому она, в сущности, принадлежит: ее покидает наш правящий класс. Именно ему принадлежит авангард. Ни одна культура не может развиваться без социальной основы, без источника стабильных доходов. В случае авангарда этот источник стабильных доходов обеспечивала элита класса, правящего в том самом обществе, от которого авангард, по его собственному утверждению, изолировался, но к которому он всегда оставался привязан золотой пуповиной. Это действительно парадокс. А теперь и элита стремительно сжимается. Таким образом, поскольку авангард составляет единственную живую культуру, какая у нас есть, в ближайшем будущем возникает угроза выживания культуры вообще. Не надо обманываться поверхностными явлениями и местными успехами. Выставки Пикассо по-прежнему собирают толпы, а Т. С. Элиота преподают в университетах; торговцы модернистским искусством все еще занимаются этим бизнесом, а издатели все еще публикуют какие-то объемы «трудной» поэзии. Но сам авангард, уже почуявший опасность, с каждым днем становится все более робким. Академизм и коммерциализация проявляются в самых странных, неожиданных местах. Это может означать только одно: авангард лишается уверенности в той публике, от которой он зависит, — в богатых, образованных, культурных. Не в природе ли авангарда то, что он один несет ответственность за грозящую ему опасность? Или это всего лишь опасная материальная ответственность? Не присутствуют ли в этой ситуации иные и, возможно, более важные факторы? II. До того единственный рынок формальной, отличной от народной культуры, составляли те, кто, помимо способности читать и писать, мог располагать досугом и комфортом, которые всегда идут рука об руку с известной культурностью. А это до определенного момента в прошлом было нерасторжимо связано с грамотностью. Но с приходом всеобщей грамотности способность читать и писать стала несущественным навыком, чем-то вроде умения водить автомобиль и перестала служить особенностью, отличающей культурные склонности индивидуума, поскольку более не являлась исключительным следствием рафинированного вкуса. Крестьяне, поселившиеся в больших городах в качестве пролетариев и мелкой буржуазии, научились читать и писать ради повышения собственной эффективности, но не обрели досуга и комфорта, необходимых для наслаждения традиционной городской культурой. Теряя, тем не менее, вкус к народной культуре, почвой которой была сельская местность и сельская жизнь, и, в то же самое время, открывая для себя новую способность скучать, новые городские массы стали оказывать давление на общество, требуя, чтобы их обеспечили своеобразной культурой, пригодной для потребления. Для того чтобы удовлетворить спрос нового рынка, был изобретен новый товар — эрзац-культура, китч, предназначенный для тех, кто, оставаясь безразличным и бесчувственным к ценностям подлинной культуры, все же испытывал духовный голод, томился по тому отвлечению, какое могла дать только культура определенного рода. Используя в качестве сырья обесцененные, испорченные и академизированные симулякры подлинной культуры, китч приветствует эту бесчувственность и культивирует ее. Она — источник прибылей китча. Китч механистичен и действует по формулам. Китч — это подменный опыт и поддельные чувства. Китч изменяется в соответствии со стилем, но всегда остается равным себе. Китч — воплощение всего несущественного в современной жизни. Китч как будто не требует от своих потребителей ничего, кроме денег; он не требует от своих потребителей даже времени. Предпосылкой существования китча, условием, без которого китч был бы невозможен, является наличие и доступность находящейся рядом вполне зрелой культурной традиции, открытиями, приобретениями и совершенным самосознанием которой китч пользуется в собственных целях. Китч заимствует из этой культурной традиции приемы, уловки, хитрости, основные правила, темы, преобразует все это в некую систему и отбрасывает остальное. Можно сказать, что китч берет свою кровь из этого резервуара накопленного опыта. Действительно, именно это имеют в виду, когда говорят о том, что массовое искусство и массовая литература сегодняшнего дня когда-то в прошлом были дерзновенными, эзотерическими искусством и литературой. Разумеется, это не так. Имеется в виду, что по прошествии достаточного долгого времени новое подвергается разграблению: из него выдергивают новые «вывихи», которые затем разбавляют и подают в качестве китча. Самоочевидно, китч насквозь академичен; и, наоборот, все академичное является китчем. Ибо то, что называют академичным, как таковое более не имеет независимого существования, превратившись в крахмальную манишку для китча. Индустриальные методы производства вытесняют ремесла. Поскольку китч можно производить механически, он превратился в неотъемлемую часть нашей производственной системы, причем это сделано таким образом, каким подлинную культуру никогда, за исключением редких случайностей, невозможно было интегрировать в производственную систему. Китч капитализирует огромные вложения, которые должны принести соразмерные прибыли; он также вынужден расширяться, чтобы поддерживать свои рынки. Хотя китч, в сущности, сам себе продавец, тем не менее, для него создан огромный аппарат сбыта, который оказывает давление на каждого члена общества. Ловушки расставлены даже в тех уголках, которые, так сказать, являются заповедниками подлинной культуры. Сегодня в стране вроде нашей недостаточно иметь расположенность к настоящей культуре; человеку надо питать к настоящей культуре истинную страсть, которая даст ему силу противостоять подделкам, окружающим его и давящим на него с того самого момента, как он становится достаточно взрослым, чтобы рассматривать забавные картинки. Китч вводит в заблуждение. У него много разных уровней, и некоторые из этих уровней достаточно высоки для того, чтобы быть опасными для наивного искателя истинного света. Журнал вроде New Yorker’а, который в основе своей является высококлассным китчем для торговли предметами роскоши, превращает и разбавляет огромное количество авангардного материала для своих собственных нужд. Не следует думать, будто любой образчик китча совершенно лишен ценности. Время от времени китч производит нечто достойное, нечто, обладающее подлинным ароматом народности; и эти случайные и разрозненные примеры обманывают людей, которым следовало бы понимать происходящее лучше. Огромные прибыли, пожинаемые китчем, служат источником соблазна для самого авангарда, представители которого не всегда противятся этому соблазну. Честолюбивые писатели и художники под давлением китча модифицируют свою работу, а то и полностью подчинятся китчу. И тогда возникают озадачивающие пограничные случаи вроде книг популярного романиста Сименона во Франции и Стейнбека в США. В любом случае, чистый результат всегда идет во вред истинной культуре. Китч не ограничивается городами, в которых он родился, но выплескивается в сельскую местность, сметая народную культуру. Не обнаруживает китч и уважения к географическим и национально-культурным границам. Еще один массовый продукт западной промышленной системы, китч идет триумфальным маршем по миру, в одной колониальной империи за другой стирая различия туземных культур и лишая эти культуры приверженцев, так что ныне китч становится универсальной культурой, первой в истории универсальной культурой. Сегодня уроженцы Китая, как и южноамериканские индейцы, индусы или полинезийцы, стали предпочитать предметам собственного национального искусства обложки журналов, календари с девушками и эстампы. Как объяснить эту вирулентность, заразность китча, его неодолимую притягательность? Естественно, произведенный машинами китч дешевле сделанных вручную туземных изделий, и этому способствует престиж Запада; но почему китч как предмет экспорта гораздо выгоднее Рембрандта? В конце концов, и то, и другое можно воспроизводить одинаково дешево. В своей последней статье о советском кинематографе, опубликованной в Partisan Review, Дуайт Макдоналд указывает на то, что за последние десять лет китч стал в Советской России господствующей культурой. Вину за это Макдональд возлагает на политический режим, который он осуждает не только за то, что китч является официальной культурой, но и за то, что китч стал фактически господствующей, наиболее популярной культурой. Макдоналд приводит цитату из книги Курта Лондона «Семь советских искусств»: «возможно, отношение масс к стилям старого и нового искусства, по-прежнему в сущности зависит от природы образования, которое им дают соответствующие государства». Макдоналд продолжает эту мысль: «Почему, в конце концов, невежественные крестьяне должны отдавать предпочтение Репину (ведущему представителю академического китча в русской живописи), а не Пикассо, чья абстрактная техника имеет, по меньшей мере, такую же связь с их собственным примитивным народным искусством? Нет, если массы заполняют Третьяковку (московский музей современного русского искусства — китча), то, главным образом, потому, что их сформировали, запрограммировали таким образом, что они шарахаются от «формализма» и восхищаются «социалистическим реализмом». Прежде всего, это не вопрос выбора между просто старым и просто новым, как, по-видимому, полагает Лондон, но выбора между плохим, обновленным старым и подлинно новым. Альтернативой Пикассо выступает не Микеланджело, а китч. Во-вторых, ни в отсталой России, ни на передовом Западе массы отдают предпочтение китчу не просто потому, что их правительства так их сформировали. Там, где государственные системы образования стараются упоминать об искусстве, людей призывают уважать старых мастеров, а не китч; однако люди продолжают вешать на стены репродукции полотен не Рембрандта и Микеланджело, а Максфилда Пэрриша или эквиваленты его творчества. Более того, как указывает сам Макдоналд, примерно в 1925 г., когда советский режим поощрял авангардный кинематограф, российские массы продолжали отдавать предпочтение голливудским фильмам. Нет, «формирование» не объясняет могущество китча. Все ценности, в искусстве и в других сферах, являются человеческими, относительными ценностями. И все же среди просвещенной части человечества на протяжении веков существует, по-видимому, общее согласие относительно того, что есть хорошее искусство и что есть плохое искусство. Вкусы изменились, но это изменение не вышло за некоторые пределы; современные ценители искусства согласны с японцами, жившими в XVIII веке и считавшими Хокусая одним из величайших художников того времени; мы даже согласны с древними египтянами в том, что искусство эпохи Третьей и Четвертой династий наиболее достойно того, чтобы потомки избрали его в качестве образца для подражания. Возможно, мы предпочитаем Джотто Рафаэлю, но все-таки не отрицаем того, что Рафаэль был одним из лучших живописцев своего времени. Прежде существовало согласие, и оно, по моему убеждению, зиждется на вполне постоянном различии между ценностями, которые можно найти только в искусстве, и ценностями, которые можно найти в других сферах. Посредством рационализированного, присущего науке и промышленности метода китч на практике стер это различие. Посмотрим, например, что происходит, когда невежественный русский крестьянин вроде упомянутого Макдоналдом, стоя перед двумя полотнами, одно из которых написано Пикассо, а другое — Репиным, сталкивается с гипотетической свободой выбора. На первом полотне этот крестьянин видит, скажем, игру линий, красок и пространств — игру, которая представляет женщину. Если принять предположение Макдоналда, в правильности которого я склонен усомниться, то абстрактная техника отчасти напоминает крестьянину оставшиеся в деревне иконы, и крестьянин испытывает притяжение к знакомому. Мы даже предположим, что крестьянин смутно догадывается о каких-то ценностях великого искусства, обнаруживаемых людьми просвещенными в работах Пикассо. Затем крестьянин поворачивается к полотну Репина и видит батальную сцену. Метод художника не так знаком. Но для крестьянина это имеет весьма малое значение, ибо он внезапно открывает для себя в полотне Репина то, что кажется ему намного более важным, чем ценности, которые он привык находить в иконописи; и сама неизвестность обнаруженного оказывается одним из источников этих ценностей — живой узнаваемости, чудесности и сочувственности. В картине Репина крестьянин узнает и видит предметы так, как он узнает и видит их вне живописи. Исчезает разрыв между искусством и жизнью, исчезает необходимость принимать условность и говорить себе, что икона изображает Христа потому, что по замыслу она изображает Христа, даже если иконописное изображение вообще не слишком напоминает мне человека. То, что Репин может писать столь реалистично, что идентификации самоочевидны, мгновенны и не требуют от зрителя каких-либо усилий, чудесно. Крестьянину также нравится богатство самоочевидных смыслов, обнаруживаемых им в картине: «она повествует». По сравнению с картинами Репина картины Пикассо так скупы и скудны. Более того, Репин возвышает реальность и делает ее драматичной: закат, разрывы снарядов, бегущие и падающие люди. О Пикассо или иконах нет больше и речи. Репин — это то, что хочет крестьянин, который не хочет ничего, кроме Репина. Впрочем, к счастью для Репина, русский крестьянин защищен от продуктов американского капитализма — в противном случае он не устоял бы перед созданной Норманом Рокуэллом обложкой Saturday Evening Post. В конечном счете, можно сказать, что культурный, развитой зритель извлекает из Пикассо те же самые ценности, какие крестьянин извлекает из картин Репина, поскольку то, чем крестьянин наслаждается в живописи Репина, — в известном смысле тоже искусство, только чуть более низкого уровня, а смотреть картины крестьянина побуждают те же инстинкты, что побуждают смотреть живопись и культурного зрителя. Но конечные ценности, получаемые развитым в культурном отношении зрителем из картин Пикассо, обретаются во втором отдалении, в результате размышления над впечатлениями, непосредственно остающимися от художественных форм. Только тогда появляются узнаваемое, чудесное и вызывающее сопереживание. Эти свойства присутствуют в живописи Пикассо непосредственно или явно, но зритель, достаточно чувствительный для того, чтобы достаточным образом реагировать на художественные качества, должен спроецировать эти свойства в живопись Пикассо. Эти свойства относятся к «рефлексивному» эффекту. С другой стороны, у Репина «рефлексивный» эффект уже включен в картины и пригоден для лишенного рефлексии удовольствия зрителя. Там, где Пикассо рисует причины, Репин рисует следствие. Репин переваривает искусство за зрителя и избавляет его от усилия, обеспечивает ему короткий путь к удовольствию, избегая того, что по необходимости трудно в подлинном искусстве. Репин (или китч) — синтетическое искусство. То же самое можно сказать и относительно китчевой литературы: она обеспечивает бесчувственным людям поддельные переживания с гораздо большей непосредственностью, чем это может надеяться сделать серьезная литература. И Эдди Гест и «Индийская любовная лирика» оказываются поэтичнее Т. С. Элиота и Шекспира. III. В средние века художник, занимавшийся изобразительным искусством, проявлял неискреннее, показное уважение к элементарным основаниям предшествующего художественного опыта. В известной мере так оно и оставалось до XVII века. Универсально действительная художественная традиция, на устройство которой художник не мог посягать была открыта только для имитации. Объект художественного творчества устанавливали люди, имевшие полномочия признавать произведения искусства, которые не создавались, как это происходит сейчас, в буржуазном обществе, по спекулятивным мотивам. Именно потому, что содержание его труда было определено заранее, художник пользовался свободой, позволявшей ему сконцентрироваться на окружающей его среде (реальности). Художнику не надо было быть философом или визионером. Ему достаточно было быть профессионалом. До тех пор, пока существовало общее согласие относительно того, что считалось предметами, достойными искусства, художник был избавлен от необходимости быть оригинальным и изобретательным в выборе «предметов» изображения и мог направить всю свою энергию на решение формальных проблем. Для художника окружающая среда (реальность) была — в частном, личном и в профессиональном отношениях — содержанием его искусства. Сегодня средой художника является публичное содержание искусства художника-абстракциониста, — с той, впрочем, разницей, что средневековый художник должен был, всегда должен был, подавлять на публике свои профессиональные интересы, подчиняя личное и профессиональное завершенному, официальному признанному произведению искусства. Если художник, как обыкновенный член христианской общины, испытывал какие-то личные эмоции к изображаемому им объекту, то это лишь способствовало обогащению публичного смысла его работы. Только с приходом Возрождения обусловленные личностью художника изменения стали легитимными, однако их по-прежнему следовало сдерживать в пределах простого и узнаваемого всеми. «Одинокие» — одинокие в своем творчестве художники — стали появляться лишь с пришествием Рембрандта. Однако даже в эпоху Возрождения — и до тех пор, пока искусство Запада пыталось усовершенствовать свои приемы и технику, — победы в данной сфере могли быть обозначены только успехом в реалистичной имитации, поскольку никакого иного критерия не существовало. Таким образом, массы по-прежнему могли находить в искусстве господ объекты восхищения и удивления. Даже птица, которая прилетала клевать плоды, изображенные на картине Зевксиса, могла вызывать восторг. Утверждение, что, когда имитируемая искусством реальность перестает даже весьма отдаленно соответствовать реальности, узнаваемой вообще, искусство становится деликатесом, банально. Однако даже в этом случае сожаление, испытываемое простым человеком, не заглушает благоговения, которое такой человек питает к покровителям этого искусства. Только тогда, когда простой человек испытывает неудовлетворенность социальным порядком, которому служат властвующие, он начинает критиковать культуру властвующих. Тогда у плебея находится смелость впервые открыто выразить свое мнение. Каждый человек, от олдермена из Таммани до австрийского маляра, обнаруживает, что у него есть право иметь собственное мнение. Чаще всего это сожаление в отношении авангарда можно найти там, где неудовлетворенность обществом становится реакционной неудовлетворенностью, находящей выражение в ревайвализме и пуританизме, а в самое последнее время — в фашизме. В этих случаях револьверы и факелы начинают поминать на том же дыхании, на котором говорят о культуре. Начинается сокрушение статуй во имя божества здоровой крови, во имя простых путей и прочных добродетелей. IV Тем не менее, если вообразить, что массы предъявляют запрос на авангардистское искусство и литературу, то Гитлер, Муссолини и Сталин без долгих колебаний попытаются удовлетворить такой запрос. Гитлер по личным и идеологическим причинам является злейшим врагом авангарда, но это не помешало Геббельсу в 1932—1933 гг. энергично обхаживать художников и писателей-авангардистов. Когда Готтфрид Бенн, поэт-экспрессионист, примкнул к нацистам, те громогласно его приветствовали, хотя в то же самый момент Гитлер поносил экспрессионизм как Kultrurbolschevismus. Это был момент, когда нацисты поняли, что престиж, которым пользуется авангард у образованной немецкой публики, может быть выгоден им, а практические соображения (нацисты — искусные политики) всегда брали верх над личными предпочтениями Гитлера. Позднее нацисты осознали, что в вопросах культуры практичнее уступить желаниям масс, чем желаниям тех, кто их финансировал; ибо последние, когда возникал вопрос о сохранении власти, проявляли такую же готовность пожертвовать своей культурой, с какой жертвовали своими моральными принципами, тогда как массы, именно потому, что были лишены власти, следовало ублажать всеми прочими возможными способами. Было необходимо продвинуть иллюзию реальной власти масс, и сделать это в более грандиозном стиле, чем тот, который принят демократиями. Литература и искусство, которыми наслаждаются массы и которые понятны массам, следовало объявить литературой и единственным подлинным искусством, а все прочее следовало подавить. При таких обстоятельствах люди вроде Готтфрида Бенна, как бы страстно они не поддерживали Гитлера, становятся обузой, и нам ничего не известно о том, как им живется в нацистской Германии. Итак, можно заметить, что хотя, с одной точки зрения, личное филистерство Гитлера и Сталина не случайно для исполняемых ими ролей, с другой точки зрения, в определении культурной политики соответствующих режимов это филистерство — всего лишь случайный вспомогательный фактор. Личное филистерство Гитлера и Сталина всего лишь добавляет жестокости и густого мрака к политике, которую они были бы вынуждены проводить под давлением всех прочих своих политических деяний в любом случае — даже если бы лично были приверженцами авангардной культуры. То, что заставляет Сталина соглашаться с изоляцией русской революции, Гитлера принуждает заморозить противоречия капитализма. Что касается Муссолини, то его случай — ярчайший пример disponibilite (3) (беспринципности) реалиста в этих вопросах. На протяжении многих лет он благоволил футуристам, строил железнодорожные вокзалы и государственное жилье в модернистском стиле. В пригородах Рима все еще можно увидеть больше жилых домов, выстроенных в стиле модерн, чем где-либо еще в мире. Возможно, фашизм хотел показать свою современность, чтобы скрыть свою реакционность, а, может быть, он хотел соответствовать вкусам богатой элиты, которой он служил. В любом случае Муссолини, по-видимому, с опозданием понял, что ему было бы полезнее потакать культурным вкусам итальянских масс, чем вкусам их господ. Массы необходимо снабжать объектами восхищения и удивления; господа могут обойтись без таких объектов. Итак, мы видим Муссолини, провозглашающего «новый имперский стиль». Маринетти, Кирико и прочие выброшены во тьму внешнюю, а новый железнодорожный вокзал в Риме будет построен не в стиле модерн. То, что Муссолини пришел к этому результату с таким запозданием, снова показывает сравнительную нерешительность, с которой итальянский фашизм делает необходимые выводы из исполняемой ими роли. Приходящий в упадок капитализм обнаруживает, что все качественное и еще способное производить почти неотвратимо превращается в угрозу его существованию. Прорывы в культуре, не менее чем прорывы в науке и промышленности, подтачивают то самое общество, под эгидой которого они стали возможны. В данном случае, как и в любом другом вопросе современности, возникает необходимость цитировать Маркса дословно. Сегодня мы уже не ждем новой культуры от социализма — она неизбежно появится, как только возникнет социализм. Сегодня мы ожидаем от социализма просто того, что он сохранит ту живую культуру, какая у нас сейчас есть. ПРИМЕЧАНИЯ (1) Этой формулировкой я обязан замечанию, которое сделал в одной из своих лекций Ганс Гофман, преподаватель искусства. Согласно этой формулировке, сюрреализм в изобразительном искусстве — реакционная тенденция, пытающаяся восстановить «внешние» объекты творчества. Главная задача художника вроде Дали — представить процессы и концепции его собственного сознания, а не окружающей его среды. (2) Мне возразят, что такое искусство для масс как народное искусство развилось при рудиментарных условиях производства, а значительная часть этого искусства отличается высоким уровнем. Да, это так, но народное искусство — не Афина, а мы желаем Афину — формальную культуру с ее бесконечностью аспектов, ее роскошеством, ее широким пониманием. Кроме того, теперь нам говорят, что большая часть того, что мы считаем хорошим в народной культуре, является статичным пережитком мертвых формальных, аристократических культур. Например, наши старые английские баллады были созданы не «народом», а пост-феодальными землевладельцами-эсквайрами в английской сельской местности, чтобы сохраняться в устах народа еще долгое время после того, как люди, для которых эти баллады были сложены, перешли к иным формам литературы. К сожалению, до наступления века машин культура была исключительной прерогативой общества, жившего трудом крепостных или рабов. Они были реальными символами культуры. Ибо для того, чтобы один человек мог тратить время и энергию на создание или восприятие поэзии, другой человек должен был производить достаточно для того, чтобы оставаться самому в живых, и обеспечить комфорт творцов и ценителей. Мы обнаруживаем, что в современной Африке культура рабовладельческих племен в целом намного превосходит культуру племен, не знающих рабства. (3) здесь: доступности, оппортунизма, беспринципности. Перевод с английского Александра Калинина Впервые опубликовано осенью 1939 г. Partisan Review, VI, no. 5 (pp. 34—49). | ||||||||||||||||||