| ||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||

Ярославский художественный музей

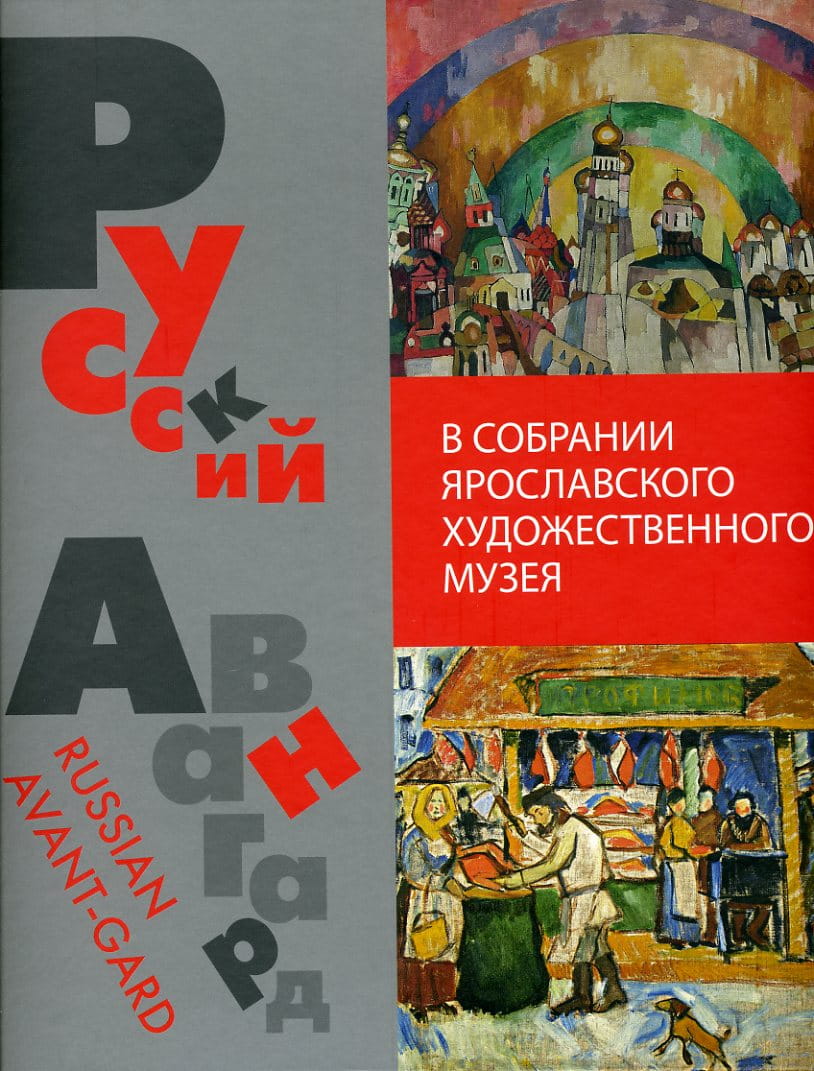

Любовь Юрова. Русский авангард в собрании Ярославского художественного музея. На рус. и анг. — М.: Северный паломник, 2009. — 168 с. Контакты E-mail: yarartmuseum@gmail.com Коллекция авангарда Более 200 произведений, в т.ч. работы ведущих мастеров авангарда - В.В. Кандинского, М.В. Ле-Дантю, О.В. Розановой, А.А. Моргунова, Л.С. Поповой, А.А. Экстер, а также авторов, не принадлежавших к крайним течениям, — Н.В. Досекина, М.С. Сарьяна, А.В. Средина. История коллекции Ярославль, сильно пострадавший летом 1918 от обстрелов во время подавления белогвардейского мятежа, стал полигоном новой культурной политики и первым из городов страны, еще в конце 1918, принял эмиссаров из центра. В Губернском отделе народного образования ключевые посты по охране памятников и организации музейного дела заняли приехавший из Москвы Александр Иванович Анисимов, член Коллегии Музейного отдела Наркомпроса, и Михаил Васильевич Бабенчиков, член Петроградской коллегии Театрального отдела Наркомпроса. Профессиональные искусствоведы, они ясно определили концепцию галереи как просветительского учреждения с коллекцией, представляющей типологическими образцами историю искусства России нового времени. Нашли и согласовали оптимальный вариант размещения галереи в классицистическом здании, построенном по типовому проекту архитектора Л. Руска, и сплотили вокруг этой цели местную общественность - художников, краеведов, университетские круги и архитекторов, приехавших из Москвы и Петрограда для восстановления разрушенных зданий города. После решения Губернского отдела народного образования о создании галереи, которое было принято 5 декабря 1919 года, работа развернулась сразу во всех направлениях. Наряду с формированием коллекции, заканчивался ремонт здания, а первые собранные экспонаты были представлены уже в марте 1920 на "инструктивной выставке" галереи в помещениях Большой Ярославской мануфактуры. Насколько известно, это была первая в стране музейная выставка на промышленном предприятии. Ее организация обнаруживает важнейшие особенности в деятельности создателей галереи — публичность и открытость, стремление сделать зримым каждый шаг в новом начинании и ориентироваться на конкретную работу со зрителем. Комплектование коллекции, благодаря распределению функций, шло быстро и сразу в двух направлениях. Выявлением и сбором произведений в Ярославле и его окрестностях, в брошенных владельцами усадьбах занимался Анисимов. Однотипность этого пласта, состоявшего, в основном, из предметов мебели, декоративно-прикладного искусства и родовых портретов, упрочила у Бабенчикова, директора Главмузея, "намерение получить ядро галереи путем вывоза картин и скульптуры из музейных фондов Москвы и тогдашнего Петрограда. Осуществить этот вывоз мне удалось только в 1921 году" (1) Большинство произведений авангарда - около двух с половиной десятков - поступили из Москвы по "Акту № 50 передачи художественных произведений из Государственного Художественного фонда Музейного Бюро Центросекции ИЗО для Ярославского музея", датированного 13 апреля 1921 года (2) Михаил Васильевич вспоминал: "Перед открытием галереи я и мои два помощника - Н. Е. Полиевктов (ныне инженер) и Ю. С. Кириллов (ныне архитектор в Москве) - выезжали в Москву, где нам удалось получить часть картин и скульптуры" (3) По этому акту передано 56 произведений: 32 живописных 22 графических и 2 скульптуры (Коненкова и Гюрджана). Но далеко не все они принадлежат к крайним течениям, по этому акту пришли и произведения “Союза русских художников” и Досекин, Сарьян, Средин и др. Несомненно, Бабенчиков стремился по возможности сразу охватить весь спектр современного искусства. Отбор, судя по всему, происходил быстро, что называется, “налетом”. Взяты были, в основном, произведения из последних на тот момент закупок Музейного бюро (октября-декабря 1920) и, разумеется, из обширных наследий Ле Дантю и Розановой. Но нет Малевича, Татлина, Гончаровой, Удальцовой, да и многих других, хотя каждый из этих художников был представлен в Музейном фонде не одним произведением, которые позднее в 1922-1923 разошлись в другие музеи. Только быстрым, “явочным” отбором можно объяснить и тот факт, что в инвентарных книгах Музейного бюро ни разу не указано "назначение - Ярославль", более того почти все произведения предназначались в другие музеи, так у Моргунова (№1786) написано "Уфа", исправлено "Крым", а в результате это произведение попало в ярославскую коллекцию. Таким же широким был и петроградский “подбор” современных художников, который поступил в музей в декабре 1921года (4). Среди них преобладает круг Академии и "Мир искусства", в чем, несомненно, сказались профессиональные пристрастия Бабенчикова. Каждое новое произведение, поступившее в музей, становились достоянием публики. Фондов как таковых не было, произведения сразу же размещались в экспозиции и препятствием этому могли быть только трудности с оформлением их в рамы. В течение 1921 экспозиция, первоначально занимавшая четыре зала, полностью сформировалась и, по словам Михаила Васильевича, "в дальнейшем потребовала лишь развития намеченного в этот ранний период плана". Осуществили эту первую развеску те же агенты музейного подотдела Губоно - Полиевктов и Кириллов. Опись, составленная в декабре 1921 по принципу топографии, фиксирует произведения, размещенные в семи залах и соединяющем их коридоре. Принцип построения экспозиции - художественно-исторический, произведения сгруппированы по стилям и направлениям (разумеется, не без неточностей, что дало повод к дальнейшим перевескам) и произведения авангарда, развешенные в последнем зале, логично завершают экспозицию. Весьма вероятно, что ярославская галерея первой включила авангард в системную музейную экспозицию (5). После отъезда Бабенчикова из Ярославля поступления произведений современного искусства из центральных фондов иссякли: музей формировал, главным образом, коллекции классического искусства и местных художников. Лишь в 1927 году музей принял из Государственного музейного фонда ряд работ художников "Бубнового валета", в том числе "Небозвон" Лентулова, работы Крымова, Куприна, Машкова, Фалька. Постоянная экспозиции группировалась по стилям и направлениям. "Путеводитель по Художественной галерее", изданный хранителем галереи А. И. Малыгиным в 1928, сохранил сведения о последней экспозиции, где произведения авангарда были представлены достаточно полно, хотя и с симптоматичными оговорками: “Это "футуристическое течение" - продукт увлечения некоторыми западными художниками (например, Пикассо и др.) нельзя рассматривать как эру нового искусства, а лабораторные поиски” (6). До какого времени авангард оставался в экспозиции, точно не известно, но весь ход событий подрывал статус этого искусства. В конце 1920-х местные художники консолидировались на платформе АХРР, в середине 1930-х музеи перешли в областное подчинение, а статус головного — исторического музея, отделом которого к тому времени стала художественная галерея, изменился на краеведческий. Новая экспозиция в музее создана в 1932. 19 век (кроме передвижников) подавался с целью «показать характер развития советского искусства … в борьбе с левыми и правыми уклонами с периода военного коммунизма до создания единого фронта борьбы за овладение методов соцреализма». Понимание этого искусства стало понемногу меняться лишь в 1970-е. В то время музейное дело вновь оказалось в сфере политического внимания, но теперь, наряду с усилением общественного контроля, этот процесс сопровождался ростом музеев, их коллекций и числа профессиональных сотрудников. В конце 1970-х музей начал собирать авангард по мастерским художников в Москве и Ярославле. А в целом авангард оставался вне зрительского внимания, зато изменилась оценка его специалистами - реставраторами и искусствоведами. Коллектив научных сотрудников — первое сообщество профессиональных искусствоведов, сформировавшееся в музее в 1970-е годы — стремился, как в любой науке, открывать в искусствознании неизвестное. Стараясь восполнить полувековую бездеятельность, закупочная политика музея ориентировалась на мастеров и периоды, основательно забытые отечественной культурой. Несмотря на конфликты с местным отделением Союза художников и неусыпный контроль со стороны Управления культуры области и Министерства культуры РСФСР, музею удалось в 1980-е годы приобрести из наследий художников произведения Н. Чекрыгина и Р. Фалька, А. Шевченко и А. Куприна, Т. Глебовой и П. Кондратьева, скульптуры Д. Якерсона и М. Айзенштадта. Подчас условия были столь жесткими, что приходилось искать непроторенные пути. Так, не получив разрешения на закупку произведений Р. Фалька ни от Управления, ни от Министерства, группа научных сотрудников выступила в роли меценатов собственного музея, собрав в течение года из своих скромных зарплат сумму, необходимую для достойной оплаты. Более того, уговорили вдову художника А. В. Щекин - Кротову принять ее. Хотелось, действуя от лица государственного учреждения, воздать должное художнику, которого это государство отказывалось признавать и после смерти. Публичная — экспозиционная и выставочная - деятельность музея находилась уже в сфере внимания идеологического отдела Обкома партии и экспонирование даже "Портрета Бебутовой" П. Кузнецова требовало от музейных сотрудников неустанной аргументации вплоть до времен перестройки. И потому выставка художника-реставратора Е. П. Юдиной в 1981 стала одним из самых ярких событий музейной жизни последнего советского десятилетия. Наряду с иконами и провинциальными портретами, на ней демонстрировалось около двух десятков произведений мастеров "Бубнового валета" и авангарда, в основном, из собрания музея Ростова Великого (ныне Музей-заповедник "Ростовский Кремль"). Принцип показа и экспозиционный ряд исключали всякие политические спекуляции, утверждая равноправие различных пластов искусства и акцентируя особенности художественного языка и драматическую судьбу этих произведений. В 1986-1991, в связи с востребованностью авангарда на выставки за рубежом, появилась возможность реставрировать в Москве, в Государственном научно - исследовательском институте реставрации и живописную коллекцию нашего музея. По мере завершения работ, но, к сожалению, без ведома музея, произведения выходили на международные выставки (Art and Revolution), чем объясняются неточности и ошибки первых публикаций. Первой зарубежной выставкой, в организации которой принимал непосредственное участие и музей, стала выставка в Нанте (1993), прошедшая затем в Эдинбурге, Мадриде и Барселоне. С тех пор произведения авангарда, главным образом живопись, представили музейную коллекцию на всех континентах. А в перерывах между выставками большинство произведений демонстрируется в постоянной музейной экспозиции. В 1998 коллекция авангарда пополнилась новыми произведениями. Группа ярославских предприятий (ОАО "Ярославский завод топливной аппаратуры", "ЯТИГ - Инжениринг" и др.) приобрели для музея на московском аукционе "Гелос" графические листы Г. Ечеистова. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Письмо М. В. Бабенчикова хранителю галереи А. И. Малыгину 18.05.1928: Научный архив ЯХМ, ф.55, оп.1, ед.хр.1, л.1. Розанова в Ярославском музее Синее на жести (Город) ок. 1914. Жесть, масло, 35,5х31 Литература Любовь Юрова. К истории музейной коллекции авангарда. Сборник VII научных чтений памяти Н.В. Перцева. 2007 Любовь Юрова. Русский авангард в собрании Ярославского художественного музея / Russian Avant-Gard from the Collection Yaroslavl Art Museum / На русском и английском языках. — М.: Северный паломник, 2009. — 168 с. | ||||||||||||||||||